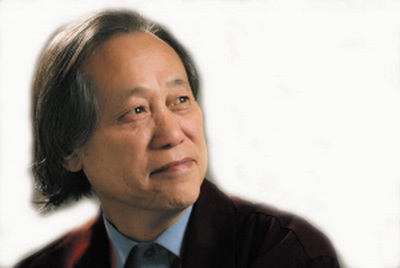

一幅宽1.8米,长250余米的中国工农红军万里长征图,重山复水,蜿蜒着万里铁流,画面瑰丽恢宏,气魄雄浑,浓墨大写,笔意恣纵。缩万里河山于毫端,聚千山万水于一瞬。画家历时五年,行程万里,上井冈,过壶口,横穿大渡河、攀越腊子口。万水千山只等闲,呕心沥血绘就巨作,2006年在京温两地展出,引起轰动,一时间人民日报、新华网、光明日报等数十家媒体撰文介绍,好评如潮,而作者就是年逾六旬的温籍画家陈洙龙。陈洙龙长期从事艺术理论研究和山水画创作,他蛰居温州近郊双屿的一座山庄里,门前流水,屋后松菊。画室就筑在半山腰,举目望远,云无心以出,鸟倦飞而知还,执杖攀援,登东皋以舒啸,临清泉而赋诗。

2000年7月,陈洙龙在温州大学艺术系主任的位置上急流勇退,买下这座独立山间的别墅,从此他远离世俗,潜心作画。陈洙龙自有心得:悟已往之不谏,知来者之可追。以名利为目标,那是心魔太重,又谈何艺术追求?而这山居远离尘俗,空气清鲜,清晨伴着鸟鸣起床,傍晚和着夕阳归来。终日鸟语啾啾,花香扑鼻,生活在如此天然氧吧里,有酒盈樽可以养胃,有天籁之音可以悦耳,有闲暇与古人神会,可养胸中浩然之气;有朋自远方来,古今纵谈,吟咏风雅,物我两忘,不亦悦乎!陈洙龙说,我深知老之将至,唯作画读书著书立说了此一生,为不负平生志愿。就是在这山居里,陈洙龙潜心研读名家的画作。

2003年,陈洙龙对明代画家龚贤情有独钟,“心穷万物之源,目尽山川之势,取证于晋唐、宋人,则得之矣。”大师的话深深打动了他。师古人,师造化,知彼知己,艺技才能日益精进。观山川之胜景,蓄浩然之正气,晚年半千的山水画,墨气森然,烟林满幅,虚实相生,雄浑沉厚,耸立高远的山势,实令人摄魂动魄。龚贤的一枯一洞,难倒了古今多少画家,艺术之道,取法乎上,方能入其堂奥。

陈洙龙还潜心研究开一代雄浑之风气的朱纪瞻,师古变今的一代大师张大千;师法宋元明清历代大师,精修博采,所信山水烟云流润,神气俱足,大师的话如雨天的闪电,在黑暗中犹如醍醐灌顶,使他大彻大悟。他寻觅着大师心灵深处的萌动,他追随着大师的笔痕墨迹。

走千山万水,与天地对话。中国山水诗人鼻祖谢灵运在温州留下的不朽的诗篇,浙南的灵山秀水开启了诗人的灵感,谢康乐的诗开启了中国山水诗的先河。沿着谢太守的诗路,陈洙龙将谢灵运的诗境化为画境。“池塘生春草,园柳变鸣禽”,“扬帆采石华,挂石拾海月”,“振鹭更澄鲜,遥岗疑鹫岭”,“乱流趋正绝,孤屿媚中川”,“千顷带远堤,万里泻长汀”,“遨游碧沙渚,游洐丹山峰”,“野旷沙岸净,天高秋月明”,谢灵运笔下的奇山异水,天下独绝。石山、盘屿山、瞿溪山、石门岩,陈洙龙沿着谢灵运的诗境,咀嚼着诗意的韵味,慢慢进入画境。

画长征画卷对画家意志的考验。呆在画室里一年,这种单调而辛苦的生活,可能比走长征路更加磨练人。陈洙龙坚持下来了,而且从他对画面细节的追求,我们看出了他的坚韧。苦辣酸甜百感交集重走长征路当然不仅仅是为了画出一幅作品,更重要的是一次与众不同的人生经历,一段百感交集的心灵体验。陈洙龙说旅途和创作中的种种细节,苦辣酸甜都令他难以忘怀。

亲眼目睹长征艰险所带来的冲击力,只能用“辣”来形容。在赤水,陈洙龙坐车行经一座座刀劈斧砍般的万丈悬崖,深深折服于长征决策者的英明和胆识,也为红军的艰辛和坚韧而唏嘘不已。这种感受,不是任何文字或图片可以传达的,只有亲历方可体验。而在甘肃则是另一种“辣”,“就像到了沙漠,苦得不得了。” 陈洙龙这样形容全国最贫穷的定西市等地。目睹如此贫瘠和贫困,他受到极大震撼,当时连速写都失去了兴趣。

陈洙龙原先以为井冈山等老区经济不发达,社会治安肯定也不好,心里忐忑不安。不料,到井冈山一看,民风却出奇的好,几乎可以夜不闭户,令他非常感动。“红军长征,不就是为了创造这样的社会吗?”陈洙龙说。而蓬勃发展的红色旅游和快马加鞭的地方经济建设,也让他感到欣慰。

陈洙龙探访的是历史,但得到的却是对现在的思考,以及对将来的展望。时间的长河,就是这样把过去铭刻在每个人身上,而重走长征路,也抹上了浓重的现实色彩。陈洙龙的见闻和感受,并不只对他一个人有意义。

(作者 张帆 )