大哉师道天下尊,承往哲兮启后人。东海水,雁荡山,我温大精神,浩浩荡荡。2023年4月,在温大九十周年校庆之际,由温州大学档案馆、温州大学口述历史研究所编著的《温州大学办学九十周年口述史录》一书出版,通过口述历史的方式,采访了27位见证温大发展的领导、教师与校友代表,回眸一件件温大历史上与时俱进、跨越发展的重要事件,回首一代代温大人栉风沐雨、接力奋斗的宏伟征程。习近平总书记说:“同历史对话,我们能够更好认识过去、把握当下、面向未来。”九十年风雨兼程,九十年沧桑岁月。此书献给为温大付出艰辛汗水与始终关心温大发展的人们,以期新一代温大人能够牢记育人办学之初心,回首筚路蓝缕之苦功,高擎浙南教育之旗帜,肩负继往开来之重任,推动温大发展不断迈上新台阶!

坚守教育初心,矢志逐梦前行

——毛政敏口述

采访者:李永刚、刘才 | 整理者:王佳婷 |

采访时间:2022年8月22日 | 采访地点:江滨西路东都大厦 |

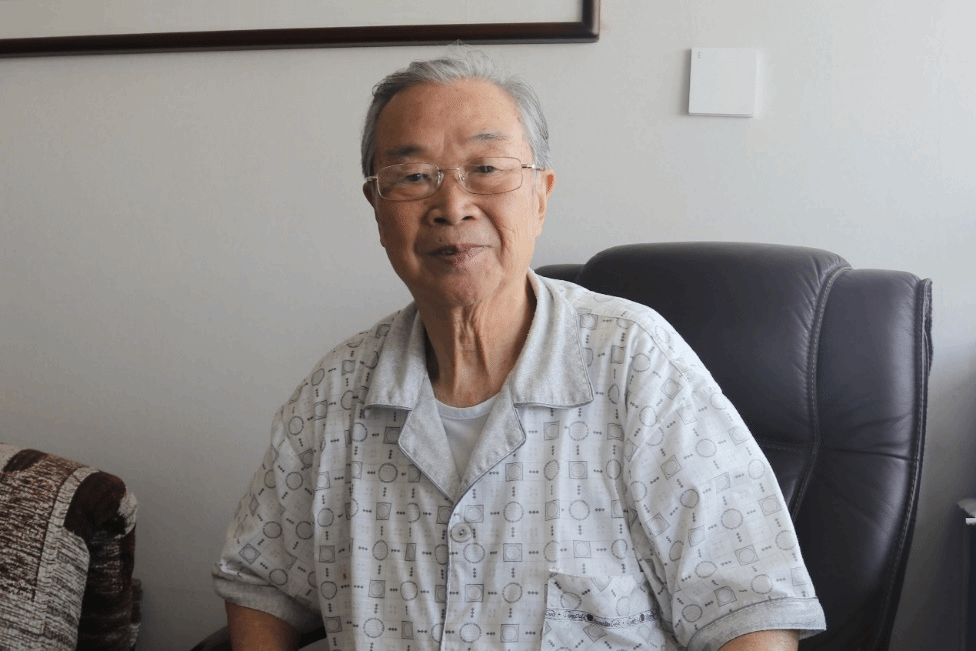

口述者简介

毛政敏(1934~2023),浙江青田人。1952年参加工作,1963年毕业于浙江师范学院。曾任温州师范学校语文教师,温州教育学院副院长、院长,温州师范学院副院长。兼任温州市教育学会副会长、市教育管理研究会会长、市文学研究会副会长,浙江省教育管理研究会理事。

一、砥砺笃志,逐梦前行

采访者:毛教授,您好!首先请简单介绍一下您的个人情况,包括籍贯、出生日期、受教育经历、工作履历等。

毛政敏:我出生于1934年11月,老家在青田县山口镇。山口风景优美,旅游资源丰富,是著名的石雕之乡,也是全国各类雕刻作品的集散中心。我家就在山口下辖的一个农村,村子很小。

一年级到四年级,我是在村子里的小学上的。五、六年级是到一个距离我老家十里路的高等小学上的,读了两年之后就毕业了。我还记得毕业的时候,学校送了我一个喜报。我当时虚岁13,个子很小。

当时青田唯一的一所民办初中,是张学良的家庭德语教师(也是他的部将)陈瑛创办的。陈瑛与张学良情同手足,但是后来因身体不好就回乡了。据说临走时张学良给了他很多银圆,他回乡之后就创办了这么一所学校。

我家里是种田的,爸爸跟叔父没有分家,全家十来口人,有七八亩地,自耕自收。家里人本可以靠着这几亩地自食其力,但是我读初中需要拿好几百斤谷子去缴学费,所以家里人吃饭就有问题了。我本来打算去读民办初中,但爸爸说我年龄还小,把我送到那里去不放心。再加上家里的牛羊需要人照看,所以我小学毕业以后就留在家里种田、放牛、牧羊。从1946年冬季毕业一直到1952年春天,一干就是将近六年。一开始我只需要放牛、牧羊,长大一点就去砍柴,很多农活我基本都干过。

那时候我一边从事农耕,一边阅读能够找到的书,《三国演义》《水浒传》《岳飞传》等这些书我都找来看过。白天放牛、牧羊回来后,我会在空闲时间阅读这些小说。在农村,大家一般都住在一起,晚上大家吃完饭,就会坐在一起乘凉、聊天,这时候我就会把看过的小说故事讲给大家听。

我嫂嫂的娘家住在高山上的一个小村子里,村里大概有几十户人家。1952年初,村子里要办民办小学,因为我有点亲戚关系,所以就让我过去教书。我觉得我只是小学毕业,去教书的话学历是不够的,但是嫂嫂说我认识的字多又会讲故事,凭这两点就够格了。在小学教书,一个学期会给几百斤谷子,所以家里也同意我去教书,于是我就去了。当时小学教师的工资基本上是村子里给的,像我们这个村子里的老师是自己请的,答应给谷子或者米。

1952年的暑假,全县的小学教师都集中到县里开会。当时县里还没有教育局,教育工作由县政府的一个秘书分管,他在大会上告诉大家从今年暑假开始,所有的教师由国家包下,领国家的薪水,不用再从村子里拿米拿谷了。听到这个消息,大家都很高兴,我教书才半年,也成为国家正式的教师了。之后医疗证、工作证也都办起来了。我是小学毕业,学历低、资历浅,所以工资是最低的,但也有18万元。1953年,实行币值改革,18万元相当于18元,从此我也算是体制里的人了。

采访者:您当时已经有了正式的编制,后来为什么又放弃了编制选择继续攻读呢?

毛政敏:那时候,农村里的结婚一般都比较早,1952年暑假到1953年暑假,我和村子里的一位女教师处起了对象。她是初中毕业,我是小学毕业。为什么在这个时候我放弃工作去读书呢?一方面,我总是感觉小学毕业,学历太低了;另一方面,跟初中毕业的她处对象我有点自卑,当时小学教师大部分是初中毕业或者肄业,小学毕业的也有,但是比较少。于是我就产生了一个念头:继续去读书,把学历提高一点。

温州师范学院(大士门)校门

当时,乐清有一个初级师范学校,招收小学毕业生,读三年之后也是教小学,但是我要向教育部门辞掉工作才能去考。后来想想这个行为还是很冒险的,因为在我辞职以后,这个学校突然不办了。不过还好县里有初级中学,办在县城里,我也只好下决心去读,所以我就去考了初中。

当时,青田全县只招两个班的初中生,一共100人,但参加考试的有600人。我去考试的时候也是糊里糊涂的,后来放榜了,用红纸贴出来,“毛政敏”榜上有名,就被录取了。我的同事听闻这个消息,也为我高兴了很久。因此,我在18岁才去读初中。

1992年拍摄的育英大礼堂

1956年初中毕业,我本来想到丽水处州师范学校或者温州师范读书,只要再读三年就可以教书,而且师范生是包分配的。刚好那时候青田高中办起来了,学校领导就劝我说:“毛政敏,我们要挑选初中毕业生中最好的几位保送到青田高中,如果你愿意,我们就保送你,不需要考试。”但是我不肯,因为高中读完以后是没有工作的,还要继续读大学,三年初中、三年高中、四年大学,都十年了,我不愿意。学校的领导、班主任一直劝我去,说是不需要考,直接给我保送。我最后还是去读了青田高中,成了那里的第一届高中毕业生。

采访者:高中毕业后,您考上了杭州师范学院。能否谈谈您当时是如何考上大学的?您读大学时正好是学校变革时期,学校发生了怎样的变化呢?

毛政敏:从初三开始一直到高三,我都是学生会主席。高中毕业时成绩比较好,当时是五级分制,我门门功课五分。填志愿时,我把清华、北大、复旦都填了。很多同学都认为我考北大、清华肯定是没问题的,哪怕考得差一点也能上复旦。后来,发现我被杭州师范学院录取了。杭州师范学院一开始是师专,后来升格为师院。同学们得知消息之后都很疑惑,心想我怎么被这样一个学校录取了。但是能被录取,我自己很满足。

我是1959年参加高考的,那时考大学讲究出身、社会关系。我家是中农,成分还是好的。我初中就结婚了,虽然我的爱人是教师,但她爸爸曾经是国民党的乡长,是地主。后来我才知道,其实内部已经掌握了哪些学生可以读重点大学,哪些学生应该去读一般高校,哪些学生不宜录取。不光看成绩,各方面都会考虑,特别是社会关系、出身成分,但同学们是不知道的。当时班级里有几个学生成绩很好,但因为家庭成分没考上,所以我很庆幸可以被杭州师院录取。

我在杭州师院读了三年,后来它跟浙江教育学院、浙江体育学院合并,升格为浙江师范学院,所以我毕业的时候学校叫作浙江师范学院。这个浙江师范学院不是原来的,原来的在1952年调整为杭州大学了。原来的浙江师范学院的实力还是很强的,师资力量也很雄厚。

采访者:在1963年大学毕业之后,您本来打算去哪里工作?后来为什么会选择来温州?

毛政敏:因为我是青田人,我的爱人在青田教书,孩子也在那里读小学,所以我毕业以后想回青田工作。但是学校领导说省里要把我分配到温州师范学校,我就跟领导说:“我志愿里没有填温州,怎么把我分配到温州了?”他们解释说:“这是教育厅直接分配的。温州离青田也不远,而且温州还是个小城市。你们夫妻分居的问题,以后可以慢慢想办法解决的。”经过领导劝说,我就到温师来了,当时来温师的还有俩人,分别是浙江师院物理系的李仁大、杭大数学系的黄根荣。

温州教育学院(石坦巷)校门

当时我想把爱人调来,但是她不肯。一方面,因为她在乡下从教很多年了,已经习惯了那边的生活;另一方面,她觉得自己普通话讲得不好,担心不能胜任温州的工作。一直到退休,我爱人才来温州,之后我们夫妻才在一起生活。

二、学为人师,行为世范

采访者:温州师范学校,历史悠久,源远流长。您在1963年进入温州师范学校工作,直到1971年12月,温州师范学校、温州地区五七师范学校合并定名为温州地区师范专科学校。1963~1971年,学校经历了哪些变化?有哪些让您印象比较深刻的事情呢?

毛政敏:当时,温师一个级段有四个班级,三个级段共十二个班,规模不大,我在温师度过了三年。1966年,温师停止招生,这三届学生就是后来的“老三届”,到1968年才一起分配工作。在1964~1965年,温师招生改革,不招应届生,只招有两年以上活动、工作、劳动经历的初中毕业生。

在入学之前,全校教师都要分组下乡,跟这些新生一个一个地接触、面试。面试是很要紧的一关,需要关注学生的仪表和语言表达能力。培养三年之后出去参加工作。因为招生改革,1964级、1965级学生的年龄普遍比上一届要大。他们出去参加工作的时候,都差不多二十四五岁了。年龄比较大,性格方面也很成熟、老练,基本上都是小学里的骨干,还有很多到中学去了。

1966年之后,温师没有招生,后来学校没有学生了。学校就办了一个附属初中班,招收三届初中生,学制为两年,钱建民(曾任浙江省人民代表大会社会建设委员会主任委员)就是从这个初中班毕业的。这两届学生经常组织同学会,都认为温师是母校。其中有一届同学会是在校史馆开的,学校的有关领导也来参加了。

采访者:1968年12月,温州师范学校参加温州市五七干校的学习与劳动,温州市五七干校迁入温州师范学校。这一时期您的主要工作是什么?

毛政敏:1968年前后,五七干校占用了温师的场所,温师的教职工都进入五七干校学习、劳动。当时,工宣队要求我们到景山劳动半天,我对此印象还是很深刻的,但我后来就回青田了,不在温州。

采访者:根据1963年到温师求学的谢祖杯同学回忆,他的语文老师是您和陈冰原先生。据他回忆,语文老师特别注重锻炼学生的口头表达能力和练字书写。您当时为什么比较重视学生这方面的能力培养?

毛政敏:我是农村出身,普通话讲得不是很好。师范学校一般很注重培养学生两个方面的能力,一个是粉笔字,一个是语言。我在大学读书的时候,很喜欢写字、练字,写得还可以。我到了温师以后,依旧很注重练字书写,所以我带的班级普遍都喜欢写字。另外,我普通话讲得不好,给我造成了很多困扰,因此在这方面我对学生要求很严格,要求大家平时都要说普通话,发音一定要足够标准才行。

师范生毕业后要当好教师,就要处理好“杯水和桶水”的关系,学识无底,教书不仅要有学识,还要靠语言表达。当年,班里绝大部分学生来自乡下,讲普通话的机会少,口才差。为了锻炼同学们的口头表达能力,我们经常组织每位同学轮流向全班讲故事。每一位同学讲完,我都会进行讲评,主要不是批评和责怪,而是指出他要努力的方向。如是数次下来,的确锻炼了他们的口头表达能力,为今后胜任教学工作打下基础。

采访者:您曾经写过一篇文章叫《徐恭恕与温州师范教育》,回顾了徐恭恕为温州师范教育发展奋斗的一生,赞美他“艰苦创业办教育”“鞠躬尽瘁树师表”,能否给我们讲讲您心目中的徐恭恕校长到底是怎样的一个人?当时学校还有哪些让您印象比较深刻的老师或领导呢?

毛政敏:时间过去太久了,我差不多都忘记这篇文章的内容了。徐恭恕历任温师、温师专、温师院主持行政工作的领导,为温州教育事业做了很大贡献。他认为办师范的目的是培养德、智、体全面发展的合格的中小学教师。为加强教师队伍建设,从筹建温师专开始,徐恭恕就积极主张和建议从全地区各重点中学抽调名师,从外地引人,挑选优秀大学应届毕业生,不断充实师资队伍。同时还选派中青年教师到北师大、浙大、杭大进修。经过努力,省教育厅来温师院检查工作时,赞扬温师院的师资队伍与同类院校相比,达到了较好的水平。

青年时期徐恭恕

此外,徐恭恕校长对学生关怀备至,重视培养学生独立的学习能力和工作能力。他在任内,一贯狠抓课堂教学质量,经常深入课堂听课,定期组织教师总结、交流教学经验,亲自主持制订《学生学籍管理规定》,因校、因人制宜地开展学习凯洛夫(苏联著名教育家)教育教学思想的活动。

除了徐恭恕校长,令我印象深刻的还有谷亨杰院长。谷院长是从温师专、温师院过来的,任职时间比较长,是比较有作为的。谷院长在编写教材方面贡献很大,在他的教学生涯中,编写化学教材是一件很重要的事。他编写的全国师专二、三年制通用教材《有机化学》源于他为上课准备的讲义。讲义一般要提前一周开始准备,积累多了,就成了一本,后来因为机缘受邀编书出版。这套教材前后出版3次,一共重印了25次,累计印了22万册。

谷亨杰当院长时,提出了两个工作要点,一是要抓教学质量,提升师资力量;二是改善学校的硬件设施。1983~1993年,温师院从专科学校升格为师范学院,谷亨杰作为院长,功不可没。此外,他在经费的引进、改善学校硬件等方面也做得很好,总是想尽办法“要钱”进行基建。20世纪90年代初,学校计划建一个礼堂。他曾经向省教育厅申请拨款,结果行不通,于是他就走另外一条路,向台胞筹资,因此才有了“育英大礼堂”。谷院长和李方华书记两人在工作上互为搭档,配合得很好,为温师院发展做出了很大的贡献。两个人都有很强的人格魅力,为人都很谦和,跟老师们的关系也都很好。

采访者:1984年2月,温州教育学院的名字正式确定,其前身是早在1974年9月创办的温州市教师红专学校。初创时期的办学背景是什么?办学条件又如何呢?

毛政敏:师专办起来的时候,我还在里面任教。随着教育的改革与发展,提出让初中教师进修,所以地区教育部门准备搞一个教研室,就把我从师专调到地区,但是人事关系还在师专。直到成立温州教育学院,才把我的关系从师专转过来。

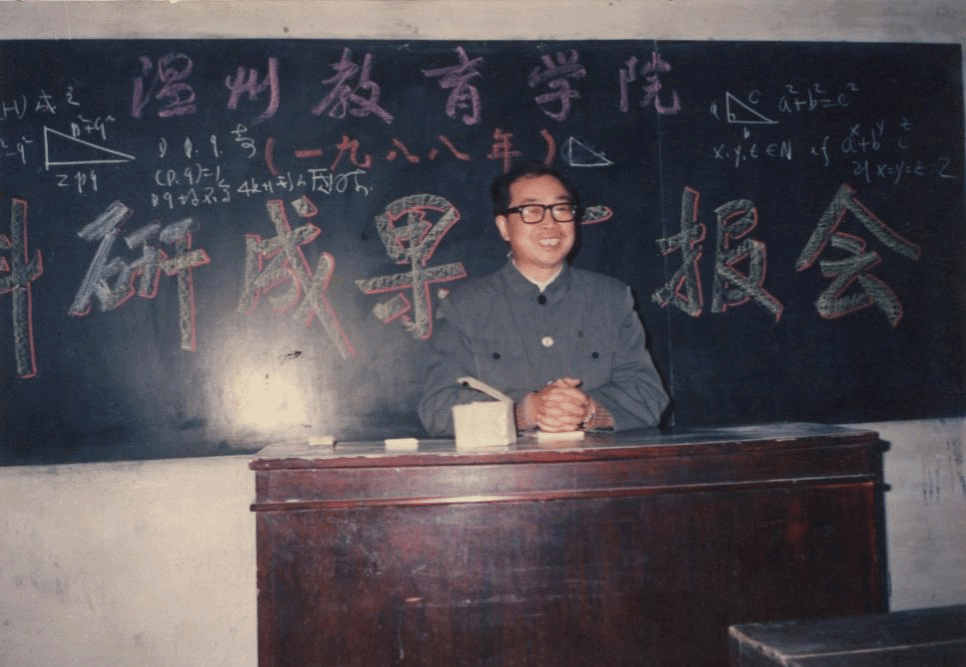

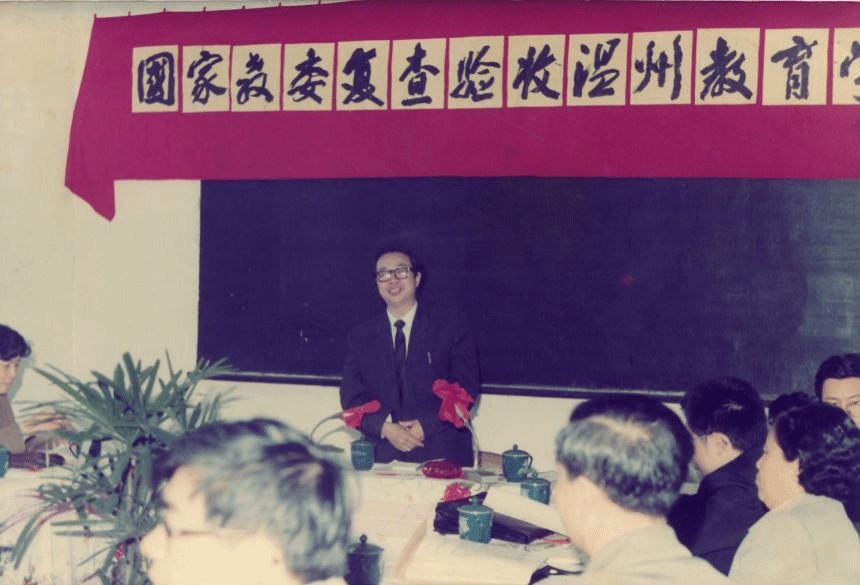

1988年,毛政敏院长主持温州教育学院科研成果展汇报会

1984年,教育局正式给学校定名。温州教师进修学院(后更名为温州教育学院)的办学条件很艰苦,教室很小而且非常简陋。我们教育学院的校舍是一座三层楼房,只有一两个教室,教师都在一起办公,所以当我们要招收一年制学生时,是没有教室的。后来,把军分区一个教导队的山上营房收拾了一下用于办学,我们就带着学生来营房上课。为了方便,我们买了一辆小面包车。虽然条件很艰苦,但还是培养了好几届学生,而且那些学生都很有作为,很多都成为中学里的骨干。

采访者:据了解,1976~1981年,温州市中小学教师文化业务水平总体较低。除一部分初中教师是原小学骨干教师外,大部分是初高中毕业生,文化基础较弱,又未经专业师范训练,大多难以胜任教学工作。针对这种情况,温州教育学院是如何进行补偿学历教育的呢?

毛政敏:当时有两种形式,一种是函授,另一种是脱产。许多初中教师的学历还没有达到专科水平,于是就让他们参加函授。达到要求的、合格的教师,可以获得师范专科学校毕业文凭。脱产则需要读两年专科,脱产班在当时很少,只办过一两届,大部分教师参加的都是函授。

后来还举办过速成班,招收高中毕业生到教育学院脱产读一年,学习师范专科的课程,读完一年以后可以回去当民办教师。也可以继续进修一年,完成专科学校的课程,从而达到师范专科学校毕业的标准。速成班招了不少学生,也培养了很多优秀教师。

采访者:1984年,学校更名为温州教育学院,但存在校舍明显不足的问题。据了解,很多教职工一直期待使用温州师范专科学校旧址的校舍,但为何一直未能完全如愿?后来是如何克服困难的?

毛政敏:当时教育学院的教室问题没法解决,导致办学很困难。后来听说温师院要在洪殿建新校,把温师专原来的校舍给教育学院,我们自然很高兴。但是校舍新建的进展很慢,我们又等着要用,就一直盯着温师院,催他们赶快搬到洪殿,把老校舍给我们。

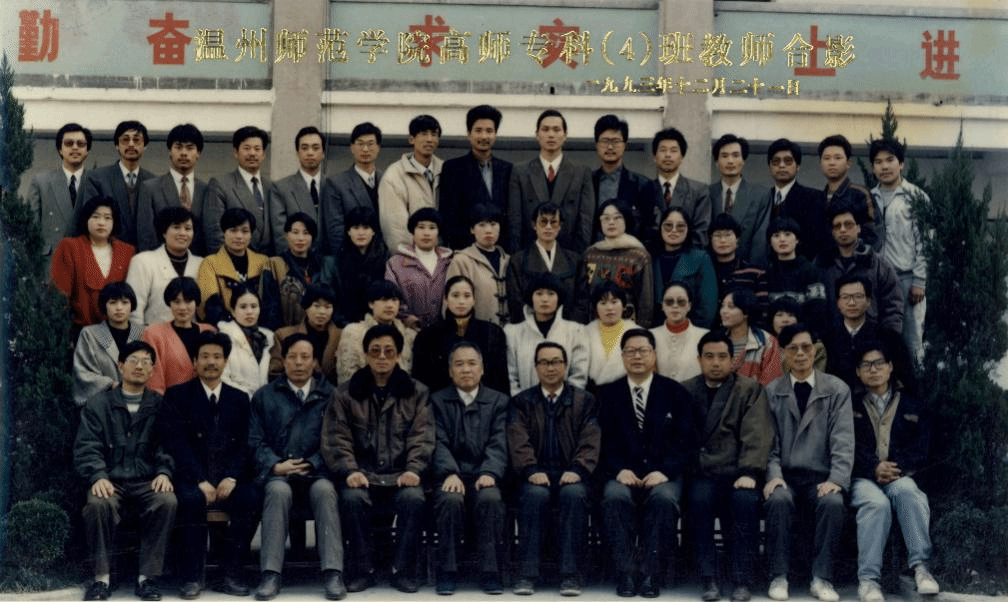

1993年,温州师范学院高师专科(4)班合影(一排左六为毛政敏)

另外,我们教育学院的领导觉得办学很吃力,教室等基础设施建设和经费问题都很困难,所以当时有人提议可以跟温师院合并,但是教育学院的一些教职工不愿意。我和书记都认为这是好事,两个学校都是师范性质,温师院培养新的教师,教育学院负责教师的再次培训。而且两所学校的人员都是从事师范教育的,我们用的也是师范专科学校的教材,大家教的内容也相像。因此,我和书记极力主张两校合并,再加上市里的支持,很快就成功了。

三、联合办大学,携手谱新篇

采访者:两校合并之后,一套班子,两块牌子。温州教育学院党委书记林沂任温州师范学院党委副书记,您作为温州教育学院院长,任温州师范学院副院长。您主要负责哪些方面的工作呢?

毛政敏:1992年,温州教育学院与温州师范学院合并。两校合并以后,一套班子,两块牌子。教师继续教育这一块,由我分管,初中校长的培训也由我分管。

1992年,毛政敏向国家教委检查组织汇报办学状况

采访者:温州教育学院与温州师范学院联合办学之后,在融合过程中,有没有遇到一些问题?又是如何化解的呢?

毛政敏:温州教育学院与温州师范学院联合办学之后,原来教育学院的人员都被打散分配到各个系科,也就没有教育学院这个单独的机构了。中层干部也合在一起,所以这个合并的过程很顺利。合并之后,虽然教育学院没有了,但是两个学校能够很好地互补,我觉得从这方面来讲,合并是非常好的。

关于校舍的问题,我们学校开了很多会议,温州市和两个学校都在这方面花了很大的精力,但是没有进展。两校合并解决了校舍的问题,也解决了我们教育学院办学困难的问题。

采访者:1993年10月,您参加浙江省教育代表团出访俄罗斯。这次出国的背景是什么?在俄罗斯访问期间有哪些见闻和收获?您觉得当时俄罗斯在高等教育方面有哪些值得我们借鉴呢?

毛政敏:1993年,浙江各教育学院的领导组织了一个浙江教育代表团到俄罗斯访问。我们主要是在哈巴罗夫斯克进行访问,这次活动也是教师培训,我们去那边参观了学校。后来我们跟当地人说想到莫斯科走走,于是他们就联系了一个机构,安排我们去莫斯科访问。到莫斯科,我们就参观了红场,发现红场没有想象中那么雄伟壮观,之后我们又去参观了列宁墓。

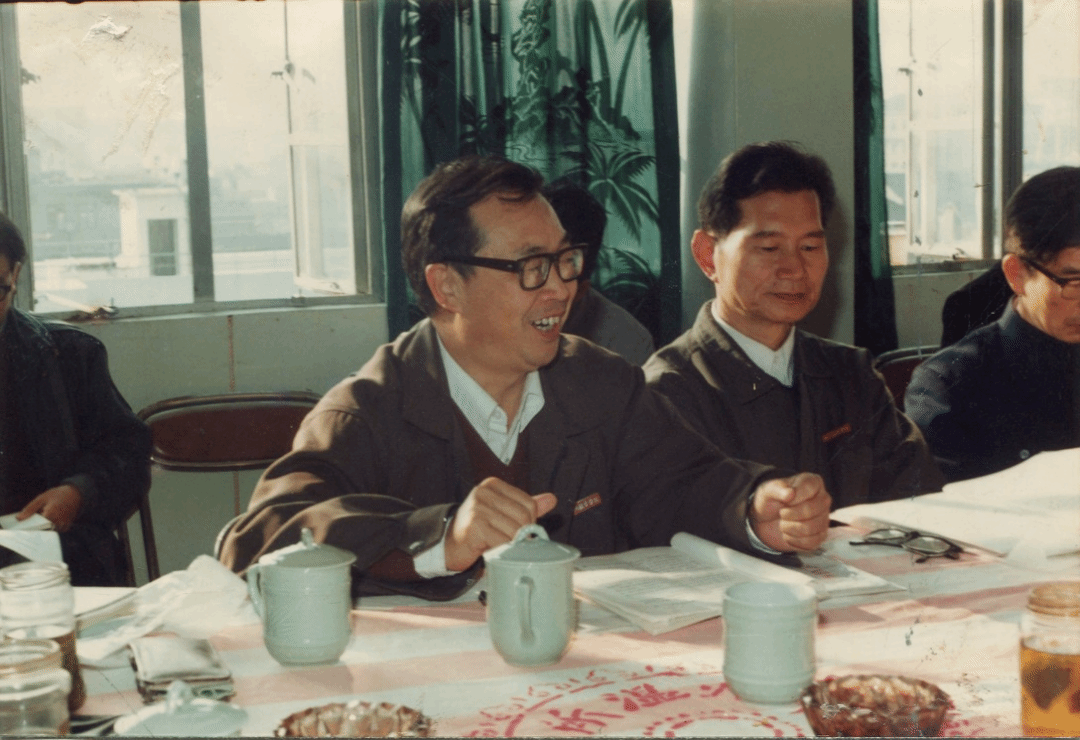

1990年,毛政敏在全省教育学院工作研讨会上发言

在访问过程中,我明显感觉到不同国家在很多方面都是不一样的,比如教师培养。当时,我们的教师进修还处于学历达标这个阶段,但俄罗斯是没有学历问题的,他们比较重视等级评估、教师水平提高的总体研究等方面。我认为在那个时候,我们在教育方面和俄罗斯相比还是有差距的。

20世纪八九十年代,初中等基础教育发展得很快,但是教师的数量一时还跟不上发展。那时候,我参加了杭州大学举办的高校干部培训班,到宁波调研。我以为宁波的教师状况会比温州的要好一点,结果调查之后发现,宁波初中学校的教师队伍中,学历能达到专科水平的也不到一半。因此,对当时中国部分地区的教育发展来说,教师的学历也确实是个大问题。

采访者:1992年您担任副院长,1995年退休,在两校联合办学这三年时间里,有哪些让您印象比较深刻的人或者事情呢?能否举例谈谈?

毛政敏:当时,学校在洪殿新建了100多套教师宿舍,其中比较大的宿舍有80多平方米,比较小的也有40多平方米。另外也有近100套的老房子腾了出来,都要重新分配。

在两校合并之后,我来到温师院,正好遇上分配房子。张桂生书记、谷亨杰院长认为我是温师院出来的,原来又是温州师范学校的,两方面都熟悉,所以决定让我担任分房领导小组组长。分房涉及全体教职工,并不是一件简单的事情,需要制定详细的政策,并且最好要形成具体好操作的方案,因此这个任务非常考验人。所以那几个月,我整个人都是筋疲力尽的。我们学校的教职工有一点做得真的很好,他们不会搞送人情这一套,但是有些教职工会来跟我说情,有时候到了晚上12点还有人在我家那里等。这样的事情多了,我就采取消极回避的方式,干脆直接住到旅馆不回家。

分房对全体职工来说是一件大事,毕竟能帮助很多困难的教职工改善住房条件。虽然这件事比较辛苦,也会被人责骂、受人埋怨,但是最后的结果是好的,大家都比较满意,没有一个人因为分房把关系搞僵。这是我到温师院以后,自认为办得比较满意的一件事。

四、守望数十载,真情满瓯越

采访者:您在退休后,开始担任温州师范学院离退休教职工协会会长,后来还担任温州大学离退休教职工协会会长。其间,主要承担和负责了哪些工作呢?

毛政敏:身为温州大学的老师,我们是非常自豪的,因为学校领导非常关心和照顾我们,专门成立了离退休工作处,有专门领导分管。2006年,成立了老干部工作部,2019年,改名离退休工作处。再往前追溯的话,其前身是温州大学离退休工作办公室,2004年,由学校党委组织部老干部工作和人事处退管工作合并而成。

2009年,毛政敏作为离退休代表在校教师代表大会上发言

退休以后,我在离退休协会里工作多年。我们离退休职工每人一年有600元活动经费,我们当时就在想着怎么把这600元用好。后来,我们决定一部分用于集体,比如组织会餐等活动。因为我自己比较喜欢书法,所以我在离退休教工中组织了一个书画组织,有几十个人,我们经常聚在一起创作。有时候也会对外搞个展览,相互交流学习一下,就在校内书画活动室,不定期地展出作品。

采访者:明年是温州大学办学九十周年,您对未来的发展有哪些期许与展望?

毛政敏:与浙江省其他城市相比,温州市的地理位置偏一点,所以人才引进就更加重要。这几年,温州大学在教师建设方面做得很好,很注意人才引进工作。我认为一个大学要想发展,有两个方面很重要,一个是班子的领导力,校领导要站得高看得远;另一个是人才引进,也就是教师队伍的建设。最近几年,温州大学成功迈进省重点建设高校行列,今年还迎来了首批共7位博士新生,就读于化学与材料工程学院的化学专业。总体来说,我们新温州大学的发展趋势是很好的,希望以后会越来越好。

来源:温州大学

相关链接:https://mp.weixin.qq.com/s/BYwMBq3UQH92lmzUhVc9zQ