编者按

温州大学化学与材料工程学院是温州大学最早成立的院系之一,始建于1958年,其前身为温州师范学院化学系。历经65年的发展,现有化学(师范)、应用化学、材料科学与工程、能源化学等4个本科专业;拥有化学一级学科博士学位授权点1个,一级学科硕士学位授权点2个、专业硕士学位授权点3个。

为反映化材学院的办学历史,彰显一代代化材人的精神风貌,值此校庆90周年、建院65周年之际,特组织采访了18位亲历学院重要历史阶段的领导、教师。在珍贵的回忆中,见证奋进的力量;在诚挚的寄语中,期待未来更辉煌!

夏雅琴:“当时的温师专看上去不像个大学”

化材学院院史访谈录③

人物简介

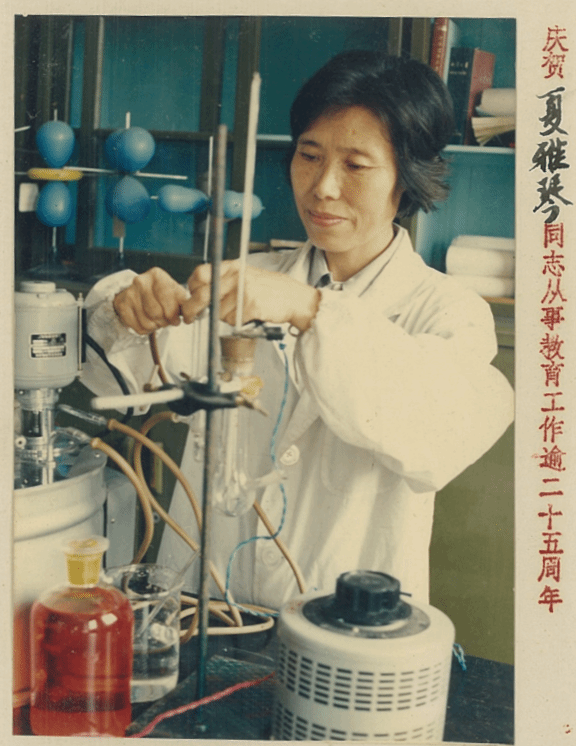

夏雅琴,1936年生,温州鹿城人。1961年毕业于大连工学院(今大连理工大学)化工系,毕业后留校任教。1978年调入温州师范专科学校(今温州大学),先后担任化学科副主任、主任。曾获院级先进工作者、温州市成人教育先进工作者等荣誉称号。

“我跟这里有缘,后来温师院也在这里。”在位于鹿城区信河街胜昔桥的家中,夏雅琴老师和我们感慨地谈起她与温师专化学科的缘分。当时的温师专校址就在她的住处对面,后来是温师院所在地,现在是温州市艺术学校的校址。

从学生、技术员到老师 求学路上有些“读书运”

从14岁到25岁,夏雅琴完成了从学生、工厂车间技术员,到老师三种角色的转变。学生时代的她,特别擅长数理化,每次考试中都能发挥出自己的优势。谈起自己的学生生涯,她笑称:“我是有些读书的运气的”。

1951年秋,正在念初三的夏雅琴得知可以用同等学历参加考试,在父亲的支持下,她一考就考上了浙江省温州工业学校。当时学校有三个专业可以选择,分别是土木、机械和化工,一般来说,女同学都选择化工专业,她也不例外,就这样她选择了化工专业中的无机物工学。1953年6月,她所就读的学校与浙江省杭州工业学校化工科、江苏省苏州高级工业技术学校化工科合并,变成“杭州化学工业学校”(今浙江工业大学)。那年,她随之去杭州完成学业。

1954年中专毕业后,她被分配到大连碱厂(今大连化学工业公司碱厂)重碱车间的吸收岗位进行为期一年半见习。见习结束后,她顺利转正成为车间技术员。

1956年,她从同学口中得知可以参加高考,招生人数较多,考入的学校和专业由大连碱厂指定。于是,在与人事科报备后,她边上班边学习,大概复习了一两个月,同年秋季顺利考入大连工学院(今大连理工大学)化工系,成为调干生,这个身份让她在大学期间每月会有27元的收入,这样一来,就减轻了家里的负担。入学后,她被安排至物理化学教研室,跟随指导老师完成教学、科研工作,比如在燃料专业当秘书,进行矿石化验分析,研究电解铜等。她大三时,由于学校招生人数过多,老师数量有限,只学习了基础课的夏雅琴就被学校安排成为了化工系的老师。到了大学五年级,她又“回炉”学习了专业课。1961年大学毕业后,她被分配留校,任教于化工系物理化学教研室。主要负责讲授《物理化学》课程,指导学生实验。并开展-些科学研究工作,如矿石的分析、煤的催化裂化试验、铀的萃取实验等。

从大连回温 重新投身化学教育事业

“我爱人是在1974年突然心梗发作,一下就走了,抢救了5天。我自己身体也不好,他走了以后,我想调回温州”。

1962年夏雅琴结婚后,育有三个女儿,据她介绍:“我爱人原来是部队的,在服役期间患上了风湿性心脏病,于是选择转业,一开始被分配到营口,后来调到大连。”从与夏老师的交谈中,我们能感受到她讲话时夹杂的东北口音。

由于工作忙碌,夏雅琴只能将大女儿带在身边,二女儿则交由在温州老家的母亲照顾,第三个女儿1973年在温州出生满月后也带到大连,1974年由于爱人突然去世,二女儿到了上学的年龄,只好把三个女儿都带到大连。这样开始四人的艰难生活。此时,她独自在大连兼顾上课与带娃实属不易,偏偏那时自己的身体还出现了肺阴影。在不得已的情况下,她向学校提出调回老家温州的请求。由于当时社会动荡,工作调动实属不易,直到“四人帮”被粉碎后的1978年,夏雅琴才如愿带着三个女儿从大连回到她土生土长的温州,开启了她在温师专、温师院14载的教学生涯。

1978年10月,正值温师专刚恢复不久,当时的化学科主任是63岁的周兴球老师、副主任是谷亨杰老师,化学科1979年成立党支部,支部书记由学校党委办公室副主任吕德富老师兼任。据夏老师回忆,1978年秋季,化学教育专业(专科)恢复招生,学制为三年,招了两个班,班里同学年纪最小的18岁,最大的33岁。按照培养计划,学生毕业后都将被分配到初高中当化学老师。78、79、80级毕业生中,蒋雨华、郑肖文、郑平、徐丹青、胡玫等后来都成为了中学化学(科学)特级教师。

她初来温师专时,对学校的第一印象是整体的占地面积很小,看上去根本不像一个大学,在她看来,那时的温师专能够维持教学就已经非常不错,更谈不上实验经费、科研项目了。

那年与她一起共事的老师大概只有十多人。由于师资力量不足,讲课的老师有的还是实验员。《无机化学》这门课当时没有人讲,“我们就几个人抬着讲,把这门课讲完,那时候实在没有办法。”夏雅琴说,这门课主要由蒋碧如老师负责,她会将教学任务按照全国统一教材《无机化学》中的课程内容分配给他们,大家配合得有条不紊,在讲课时,老师们会去互相听课,取长补短。

1980年9月开始,三个年级230多名学生同时在校上课,意味着需要更多的任课老师。那以后,学校陆陆续续从中学、工厂调入了一些老师,周锦成、陶天鹰、张力学、程亚倩、林娟娟等77、78级的大学生一毕业就来到了温师专。林娟娟就是1982年杭州大学化学系毕业后来到温师专,成为了她的助教。平常她讲课,林娟娟就负责指导实验,第二年,林娟娟转正后,她俩便负责《物理化学》课程的讲授。作为一名经验丰富的老教师,夏雅琴见证了林娟娟从普通教师到校领导的成长,她对林娟娟连连赞叹:“她是相当好的老师,自己很努力,人又聪明。”等到1992年夏雅琴退休时,化学系老师已增至33人。

虽然教学条件有限,但并不影响夏雅琴对自己教学质量的要求。回忆起当年的备课情景,她记忆犹新:“那时候老三年纪小,我就抱着她备课。白天没有时间,就晚上备课,有时候备到夜里二点。”上实验课,她会在课前将注意事项反复强调,以至于在从教期间,从未有预料之外的实验状况发生。

在对学生的要求上,她认为一定要严以律人,不能稀里糊涂。当时有一个学生《物理化学》没考及格,需要补考,为了想让老师透露补考题目,学生还特意跑到夏雅琴家中,结果被她当场训了一顿。后来,这位同学经过自己的努力,终于及格了。在夏老师看来,学习是需要平时花功夫的,分数只是检验学习成果的工具,学生能够真正掌握专业知识才是她教学的最终目的。

谈及身边的同事,她表示大家都很努力,一些老师们在繁忙冗杂的教课之余还编写教材,有谷亨杰等老师编的《有机化学》《有机化学实验》、蒋碧如老师编的《无机化学实验》等等,平时大家都是互帮互助,相处也十分融洽。“当时的实验员何道法,小孩小一点,我小孩大一点,我就说:‘你先回去,门、电什么的,我来检查,关好再回。’我们都愿意自己多干一点。”正是大家的互相包容与理解,化学系才发展得越来越好。

1998年10月,化学系退休女教师在永康方岩合影(左起:蒋碧如、李小娇、沈延芳、邱秀蓉、夏雅琴)

三年主任恪尽职守 退居二线勤勤恳恳

在温师专,夏雅琴曾上过《无机化学》《化工原理》课程的部分章节,主要负责《物理化学》的讲授及指导物化实验。随着师资力量的不断扩充,化学科成立了几个教研组。科主任周兴球兼物化组长、科副主任谷亨杰兼有机组长、实验室主任张兆庆兼分析组长、叶仲荣任无机组长。1982年,周兴球老师退休后,谷亨杰老师任化学科主任。由于表现突出,夏雅琴被任命为科副主任,主要负责制订教学计划、课程安排、管理实验室和听课等事宜。1983年,谷老师调到学校当校长,她就成为了科主任,全面负责化学科的管理工作。

后来,因为筹建温师院,学校要搬迁至学院路,交通不便带来的压力一下子摆在了面前,不巧的是,那年大女儿又发生车祸,骨盆骨裂,她需要把时间更多匀一些给家人。就这样,1985年3月她辞去了主任的职务。虽仅在化学科担任了三年的领导职务,但在她的带领和努力下,化学专业的教学安排充实且有条理,学习风气非常浓厚,全科师生的政治上进心也很强,化学科教工党支部被评为1985年度“浙江省先进基层党组织”。

之后,在科副主任周瑞明的安排下,她开始管理成人教育的班级,主要负责管理老师学生的出勤情况和教学状况。回忆起那三年的工作时,她提到,“记得有一天,风大雨大,我还是赶来了,有几个学生也来了。但是来上课的路特别难走,我就在黑板上写今天课不上了。那时候没有手机,也没办法通知到学生。”由于工作认真负责,她本人被评为“1987年度院级先进工作者”,还荣获了温州市 “成人教育先进工作者”的称号。

把夜大学学生送出校门后,夏雅琴又开始负责学校和浙江大学合作办学的一个班级——浙江大学化学系应用化学大专班的管理工作。那时的她像个陀螺,负责课程计划安排、管理教学及经费、指导实验、安排浙江大学来上课老师的生活等,一直到1992年正式退休。回忆起那段时光,她笑称:“工作比科主任还忙”。忙碌的工作与琐碎的家庭事务让她失去了一些外出进修、职称提升的机会,但于她而言,把学生教好,把学校工作做好足矣。

2022年1月,化材学院党委书记刘吟、胡悦博士春节慰问夏雅琴老师

一片丹心育桃李 师生情长遍四方

在温师专14年的教学生涯中,夏雅琴和同学们结下了深厚的情谊。“去年正月初二,有学生特意来给我拜年,学校的近况都会通过微信告诉我。也有学生结婚了,给我送喜糖,邀请我去他家。”尽管已退休三十多年,许多同学的名字也早已淡忘,但是聊起学生,夏雅琴仍是满脸的骄傲。

在采访之余,夏雅琴还带领我们参观了温州市教育史馆。在馆内,一张黑白老照片呈现了20世纪80年代化学科同学们浓浓的学习氛围。在教学楼外的空地上,同学们围坐成一个个小组,互相讨论着各自的疑难问题。由于化学是一门需要理解与实验的学科,讨论与答疑是必不可少的环节。遇到不懂的问题,同学们会互相交流,也会在晚自习向老师请教。“我们学生上课都比较认真,课堂上纪律好,记笔记很勤快。现在出来教课都很认真,我看教育史馆里展示出的全国先进教师,我们学生就有好几个”。

她与我们分享了一位谢同学的故事。当时学校对实习抓得很严。在带毕业实习时,夏雅琴作为指导老师给同学们讲授教学法,课上要求大家写讲稿,但班里有一位同学就是不写。当堂讲课时,这位谢同学却讲得相当好,后来得知,在其他同学写讲稿时,他会一个人跑到各个学校去听那些优秀化学老师的课,把他们好的地方都吸取过来。实习结束时他拿了全班为数不多的“双优”,即教学工作优秀、班主任工作优秀。他毕业后,夏雅琴还曾去瑞安听过他的课,“讲得非常好,他很聪明,也很努力。”话语中流露出满满的欣慰之情。

谈起对化材学院后辈的期望时,她感慨自己年事已高,许多新的名词也不甚了了,只是希望同学们别好高骛远,先把基础打牢,特别是专业基础,然后把研究做深,做出成绩。

2023年5月10日,夏雅琴(左二)参加化材学院退休教师代表返校活动,共庆温大90周年校庆

2023年5月10日,夏雅琴(前排左二)回学院参加校庆90周年纪念活动

来源:温州大学化学与材料工程学院:

相关链接:https://mp.weixin.qq.com/s/qto1jYgmNBScS3Nu4tW5cQ