作者简介:吴其南,温州大学人文学院教授,中国作家协会会员,主要从事中国现当代文学、儿童文学的教学和研究。出版《中国童话史》《童话的诗学》《从仪式到狂欢——20世纪少儿文学作家作品研究》等10余部著作。曾获浙江省第九届、第十二届哲学社会科学优秀成果奖二等奖,享受国务院特殊津贴。

摘要:五四时期,鲁迅等新文化运动的先驱者抨击礼教吃人,呼吁“救救孩子”,这一批判五四后没有深入地进行下去,从新文化运动自身反思,就是忽视了旧礼教与儿童身体建构的关系。礼是在空间安置人的身体的艺术,旧礼教对儿童的戕害主要在其将儿童的身体置放在一个事先确定的等级森严的呆板凝滞的网络里,将身体僵化固化异化,失去生气,使其出局。这在很大程度上是由传统的小农经济生产方式、宗法人伦社会制度等决定的,这种生产方式和社会结构方式的残留为旧的建构儿童身体的方式保留了空间,新的商品经济社会的到来则为新的建构儿童身体的方式提供了机会。

关键词:礼;儿童;身体叙事

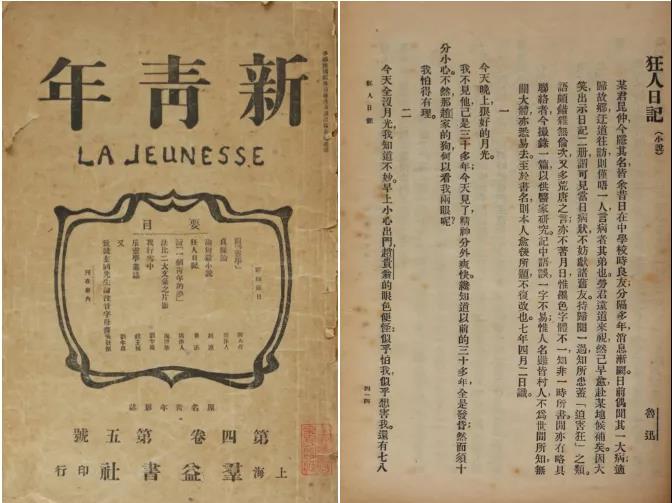

在中国近代史上,五四是作为一场类似于欧洲的启蒙运动的新文化运动留驻史册的。五四一代人,尽管出身、经历、主张各不相同,最后的道路也不一样,但运动开始,却都不约而同地将批判的锋芒指向旧文化、旧礼教。鲁迅成为新文化运动的旗手,就在他的《狂人日记》一开始就揭明了旧礼教的“吃人”性质,发出“救救孩子”的呼喊,是一篇讨伐旧礼教的檄文,五四新文化运动的共同旗帜。

《狂人日记》于1918年刊载在《新青年》的第四卷第五号

但五四以后,这一批判未能进行下去。个中原因,有人说是救亡压倒启蒙,有人说中国人找到了新的道路,但“救救孩子”的任务其实并没有很好地完成:至20世纪末,一些作家仍在呼吁重返五四、再次发出“救救被‘四人帮’坑害了的孩子”的呼吁便是明证。这一点,鲁迅自己其实是早已觉悟到了。在写于1933年的《我们怎样教育儿童的》一文中,他说:“中国要作家,要‘文豪’,但也要真正的学究。倘有人作一部历史,将中国历来教育儿童的方法,用书,作一个明确的记录,给人明白我们的古人以至我们,是怎样的被熏陶下来的,则其功德,当不在禹下。”只是,在一个社会大变动的时期,“武器的批判”显然比“批判的武器”更有吸引力。“文豪”尚不被人看中,更遑论坐冷板凳的“学究”了。

但救亡、启蒙等原因毕竟还是较为外在的,“救救孩子”的任务的被延搁应该也有新文化自身的原因。所谓礼教“吃”人,鲁迅描绘和揭示的本是一个视觉性颇强的直接作用于儿童身体的行为,但这一点一开始就没有受到人们特别的重视,以为那不过是作者设定的一个精神病叙述者的臆想,其意义只在其象征层面。后来则将这一点也予以淡化,主要专注其精神含义,将旧礼教对儿童身体上的扭曲和异化完全忽视了。忽视礼教对人的身体的戕害,就无法深入到礼教吃人的内在机制中,也就不可能将旧礼教的对人的毒害深入地揭示出来。这是我们今天讨论儿童成长、讨论儿童的身体建构不能不重新重视的问题。

一

礼是在原始巫术礼仪基础上发展出来的一整套典章、制度、仪式。按《礼记》的解释,“礼也者,理也”(《礼记·仲尼燕居》);“礼也者,理之不可易者也。”(《礼记·乐记》)经过一再的修订,不断地发展、完善、固化,到董仲舒提出独尊儒术以后,变成一整套带有法典性质、社会一切成员都必须遵守的规则、秩序、纲常。这些规则、秩序、纲常不仅写在经典里,也溶解在人们的心灵、情感、行为里,“是一种理性形态的价值结构或认识——权力系统”。“礼教吃人”,很大程度上就是指用旧礼教束缚、麻痹、异化人的头脑,使人在做任何事,想任何问题时,都首先想到礼,遵循礼教,变成旧礼教的执行者和维护者。就儿童教育而言,是从小就泯灭他们的人性,“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动”,变为木偶,变为工具,变为行尸走肉,总之是让原来那个有生气有欲望的人出局,化为乌有,不存在了。

《礼记》内页书影

但是,礼教绝不只是“理”,它更是“仪”,即仪式。将理看作是礼的内涵、内容,仪则是礼的外在表现,在更多时候,礼并不是以理论的方式出现的,不是以理性的方式对人产生作用的。研究传统礼教的人都发现,中国礼仪有一个明显的特点,就是只做不说:告诉你要求你指示你怎么做,但不告诉你为什么要这样做。“虚坐尽后,食坐尽前。坐必安,执尔颜。长者不及,毋儳言。正尔容,听必恭。毋剿说,毋雷同,必则古昔,称先王,侍坐于先生,先生问焉,终则对。请业则起,请益则起。父召,无‘诺’;先生召,无‘诺’:‘唯’而起。侍坐于所尊敬,毋余席。”这是指导儿童如何和长者相处的话,怎么站,怎么坐,怎么应,怎么行,一举手一投足,处处都有十分具体和明确的规定。不是和你说理,不向你解释为什么要这样做,而是直接吩咐、命令你怎么做。按要求做了,就是守规矩、有礼,否则就是不懂规矩、无礼。这还是在家里,在学校里,在日常生活里,如果是在大型群体活动、特别是与礼仪有关的群体活动中,这种按规定安排人的身体的行为就表现得更加明显。所以,许慎说:“礼,履也。”礼是行动,是一种在空间安置人的身体的艺术,通过对空间化的人的身体的安置和操控,将世界、将人际关系、将人的身体都秩序化了。这种秩序化了的人际关系、人与世界的关系,按阿尔都塞的说法,就是一种物质化的意识形态。礼主要是一种操作系统,是一系列可视可听可以触摸的存在和行为方式。这种存在和行为方式不直接诉诸人的理解、理性,但却以毋庸置疑的方式规训人建构人。如中国礼教主“敬”,在祭祀祖先的仪式上,孩子是由于“敬”而跪还是由于跪(且是反复不断地跪)而变得“敬”?可能是后者更符合实际一些。苏霍姆林斯基就曾说过,孩子进入教堂,那种封闭而向上延伸的空间,那种集体一致的跪拜方式,那种群体性的喃喃祈祷和唱诗的声音,会永远留在他们的记忆中。中国祭祀仪式对儿童的作用有过之而无不及。

这就将礼和儿童的身体建构紧密地联系起来了。伊格尔顿在《身体即语言》一文中说,人的身体是像语言一样被建构的。身体不应被简单地理解为那个作为实体的body,而是它的实践形式。“当我们说,意义就是符号的生存方式时,与此类似,实践就相当于身体的生存方式。”一个身体,置放在什么样的时空里,是静止还是运动,怎么静止,怎么运动,包括前面说的怎么站,怎么坐,怎么说,怎么行,站在谁的前面,谁的后面,和后面或前面的人距离多远,这些就是现实的身体的存在状态。将身体看作一种语言,这种存在状态便是物质形态的能指;而当某种礼、礼仪按一定的方式将人的身体置放在某一空间,以某种方式排列组合并促其行动,这种身体的存在方式便有了特定的意义指向,能够自我言说,这种言说的内容,即身体实践形式的意义,便是此时的身体语言的所指,身体的外在表现和其内在意义便像一枚硬币的两面一样有机地统一起来了。礼对人的塑造,也通过对人的身体的安置,真正落到实处了。一个孩子一来到世界,周围就有各种各样的规则规矩等着他,有各种各样的物质化的语言在向他说话,他要做的就是按照这些规矩这些礼去做,在做的过程中被规训被塑造。因此,要理解儿童身体及其塑造过程,就必须深入到礼、礼仪即“在空间安置人的身体的艺术”中去。

(明)陈洪绶《爱鞠此花开》 立轴绢本

二

余秋雨先生曾说,中国古代戏剧文学不发达,因为中国人的生活中充满太多的戏剧因素、太像戏剧了。传统的礼仪在很大程度上就是戏剧,至少是包含了很多的戏剧因素、接近戏剧了。

礼仪接近戏剧的首先表现在它也是有“剧本”的。戏剧当然是有剧本的,一出戏讲一个什么样的故事,有哪些人物,分别在什么时候出场,彼此间的关系怎样,都是由作家事先创作,演员就是按剧本派定的角色进行表演,动作、台词都是由剧本事先设定的。演员演出时当然有自己的发挥,但大的空间是限定了的。戏剧写的是虚拟的世界,真实的现实生活应该是没有先在的剧本的,一切都是随缘化生、充满偶然性的。可礼仪活动却被高度程式化了,人们是按某种脚本在表演。如冠礼,按《礼记》的记述,人到弱冠之年,需先由家里到祖庙抽签,选好筮日。筮日前3天,父亲作为冠礼的主人,要告知亲友即筮宾,请他们届时到场,地点需在自己的家庙里。冠者若是嫡长子,席位设在正东面的阼阶上,庶子设在偏东的阼阶上。冠礼开始时,正宾依次将缁布冠、皮弁、爵弁戴在冠者头上,并致祝辞说:今日吉祥,为你加冠,愿你抛弃童稚之心,养成成人之德。然后向冠者敬礼酒并再次表示祝福。礼毕,父亲为冠者取字,然后由人带着见母亲、兄弟即乡里的成人,接受众人的祝贺并向众人行成人礼,从此便被视为成人、进入成人的世界了。既是演出,个体就不只是生活中某某,而还是剧情中的一个角色,按照特定的角色去表演。一个剧本、一个仪式是一个符号系统,是有自身的结构和意义指向的,其中的人际关系像一张网,儿童进入仪式按要求表演自己的角色时,就是将自己从日常生活间离出来,放到一个新的网络中,在新的网络中确定自己的位置、角色和身份,开始与这一网络中其他人互动,甚至与神互渗,自己只是网络上的一个点,处在这个点上的身体呈现出什么样的形态,主要不是由自己,而是由网络、由剧本设定的角色决定的。

网络化就是格式化、秩序化。将人的身体放入某种网络,就是将身体放入某种秩序之中。中国礼教一个突出的特点是讲究正名。“凡人之所以为人者,礼义也。礼义之始,在于正容体,齐颜色、顺辞令。容体正,颜色齐,辞令顺,而后礼义备,以正君臣、亲父子、和长幼。”儿童的身体是还没有出生就被编织进了许多不同的网络、即被纳入不同的秩序的。中国家庭的孩子一般都是随父姓的,未出世便被编进了父亲家族的网络。出生三个月取名,名是要讲究排行的,上一代排什么,这一代人排什么,也是事先确定好了的,一个名三个字,有两个是事先确定了的。名不只是一个符号,它代表了一个位置。“一个萝卜一个坑”,按中国人的规矩将名取下来,孩子就被正式地放到事先已经确定的那个“坑”里了。以后遇到事,如吃饭上不上桌子,上桌子坐在哪儿;祭祀祖先时有没有资格进祠堂,进了祠堂站在哪儿;参加长辈的葬礼有没有资格戴孝帽,要戴什么颜色,几寸高,几根麻,都预先确定下来了。家、家族的网络只是许许多多的网络之一,此外还有亲戚的网,同乡和社区的网,同学的网,行业的网,国家的网,民族的网,直至天人合一,融入自然、宇宙的网。个体在不同的网络中有不同的位置,身体(“萝卜”)的形状取决于网络上的那个点、那个模子(“坑”)的形状。

凡文化凡网络都讲秩序,中国礼教、中国礼教建构儿童身体的网络和类似的网络相比,有什么特别之处?这个特别之处就是它有极强的等级性。“正名”就是定级,不同的名表示不同的级,按级别一级一级地排下去,家里排,族里排,单位里排,行业里排,机关里排,国家政权机构里排。君臣,夫妇,父子,兄弟,朋友等等,到封建社会后期,这一套规定被凝定、固化下来,就成了三纲五常。在这个纲常体系里,名分不一样,地位不一样,权力、义务也不一样。即使是同样的行为,用在不同等级的人的身上,也有不同的处置方式。唐律就曾明文规定,父杀子判罪比杀常人轻,子杀父判罪比杀常人重。就像一张网,有纲有目;纲也有主纲次纲,目也有大目小目。主纲统率次纲,大目制约小目,如此纲举目张,才能等级分明秩序井然。但这也并不意味着处在上面处在被尊崇地位的人就可以为所欲为。中国文化的智慧在于,它在将较大的权力赋予在上在尊的人的同时,又对他们的行为作了不少限定,同时给处在下层的卑弱者某些安抚和补偿,提出君仁臣忠,父慈子孝,宽厚待民,广施仁政等。否则,在下在弱者有权进行反抗。虽然这可能也只是一种策略,一种统治术,但毕竟为惩罚破坏秩序者提供了一些依据,对在上位者形成一些限制和威慑。这样,每人都忠于自己的职分,君君臣臣,父父子子,不仅将等级秩序落到实处,也为等级制度披上一层温情脉脉的面纱。

格式化秩序化将儿童身体组织进某种先在的网络,在将个体纳入某种组织某种系统、在将个体淡化使其消失的同时,一种被称为“集体”的大身体便诞生了。就像一个大型的团体操,每个人都按统一、一致的方式活动,看过去就像一个人在行动一样。大身体不是个体的简单相加,它在将不同的个体聚集在一起的同时又对他们进行了抽象,数量增加了内容却被简化单质化了。单质化的大身体增加了个体的认同感力度感,但却易对身体的质感、生命性、多方向性产生压抑,让个体的感性生命出局。这样的大身体容易被操控,历史上许多骇人听闻的恐怖事件都是由这样的大身体造成的。

三

将礼仪看作是某种近似戏剧的活动,存在于礼仪活动中的身体便有演员与角色的双重身份。作为演员,他的身体是具体的、现实的、受现实关系制约的;作为角色,他生活在剧情中,受剧情和角色的限定。这是一对矛盾,理想的状况,斯坦尼斯拉夫斯基认为是演员忘掉自己,完全沉浸到剧情中,成为角色,成为汉姆莱特或欧菲莉亚。但在事实上,完全泯灭自己是不大可能的。可是,在中国的礼仪中,这种在戏剧演出中都很难做到的事情,却成为对现实生活中的儿童的一项基本要求,因而演出了更多的压抑、扭曲儿童身体的悲剧。

只要查一查中国古代的儿童读物,查一查《礼记》一类的礼学经典,查一查与人的身体建构有关的书籍,包括那些与儿童生活紧密相关的文学作品,会很快发现,其中很少有关于人的身体记录和研究。正像鲁迅说的,中国人将身体看作是一个大口袋,里面装了些莫名其妙的东西。即如《黄帝内经》这样专门研究人的身体、对身体进行修复救治的著作,其对身体的描述也主要是以天拟人,多是象征性、比拟性的,很少对身体自身具有解剖学特征的科学性探索和描述。

童子之节也,缁布衣,锦缘,锦绅,并纽,锦束发,皆朱锦也。肆束及带,勤者有事则收之,走则拥之。(《礼记·玉藻》)

凡为人子弟,须是常低声下气,语言详缓,不可高言喧哄、浮言戏笑。父兄长上有所教督,但当低首听受,不可妄自议论。(朱熹《朱子治家格言》)

步从容,立端正。揖深圆,拜恭敬。勿践阀,勿跛倚,勿箕踞,勿摇髀。(李毓秀《弟子规》)

诸如此类,比比皆是的,不是儿童的身体是什么样的描述,而是应该怎样行为的规定。从先秦到五四,具体说法或有变化,总体精神一以贯之,连表述的方式都一脉相承。都是语录体、格言体,无时间无地点,表示放之四海而皆准;都是命令句,大量使用“须”“皆”“必”“毋”“不可”等词,斩钉截铁,无任何商量余地;只说“童子”“弟子”,其间再无任何差别,作者也根本没有想到他们之间还有差别。或者说,作者根本不关心不在乎他们之间的差别,他在乎的只是要将这些童子、弟子教诲成什么样的人。作者手里有一个模子,他在乎的只是这个模子,只是怎样用这个模子将对象塑造成自己需要的人。就像希腊神话中的普鲁克鲁斯之床一样,长的切短,短的拉长,不是改变床以适应人而是改变人而适应床。明乎此,就不难理解中国古代与儿童身体建构有关的文献为什么满纸讲身体又不见身体了。

这便是礼教吃人的内在机制。本来,人的身体像其他任何物种一样,都有自身的尺度。受精卵发育,十月怀胎,分娩后割断和母亲身体上的联系,然后学会坐,学会爬,学会行走,学会自己吃饭,学会说话,学会和周围环境的互动,进入社会和文化,这里的每一步都因个体先天条件的不同、个体与环境的关系的不同而有自己的形式,而在这些不同后面,则是一种属于物种自身的发展节律和向度,只有充分地尊重这个节律和向度,在其基础上因势利导,将物种自身的生命潜力激发出来又经过规范和引导,生命才会变得和谐和充盈。传统礼教不关心儿童作为物种的尺度,不关心不同个体间的差别,甚至不关心具体的时间空间社会现实的影响,用一个统一的刻板的模子去规训、压榨一个个具体的血肉之躯,等到这些血肉之躯失去生气、生命,变成“伥”陪着老虎再去吃人,礼教吃人就真正落到实处。鲁迅先生所说的礼教吃人,指的应该就是这种建构人的身体的方式。

这也是五四文化先驱们在控诉礼教吃人、努力“救救孩子”时不约而同地把目光投向西方的“儿童本位论”的原因。儿童本位论并不是否定成人在儿童教育、儿童身体建构中的作用,而是要求成人在对儿童进行教育、规训的时候要从儿童出发,要了解儿童的特征。不仅要了解人作为一个物种的特征,而且要了解具体儿童作为个体的特征,因材施教,按照儿童自身成长发展的节律因势利导,和谐、顺利地成长。刘道玉先生将这两种不同的塑造人的方式概括为“塑造”和“成长”,五四对吃人礼教的批判就是从“塑造”到“成长”的转变。这是一个总体上的立足点的转变,类似于哥白尼的天文学将传统的“地心说”转变成“日心说”的转变,所以惊世骇俗,震撼了那么多的人。特别是那些身处黑屋子、像龚自珍笔下正在被压制成病梅的枝条一样的孩子们来说,无疑是从隙缝中看到了一线光明。

四

传统礼教,传统礼教建构儿童身体的方式,和传统社会的生产方式及社会的整体结构是相适应的,甚至可以说是从后者中派生出来的。传统中国是一个建立在小农经济基础上的宗法人伦的国家,整个社会都是按家族制的方式建立起来的。家、国同构,以治家的方式治国,以治家、治国的方式生产人。家以血缘关系为纽带,当人们把社会关系建立在人伦关系的基础上,一个宗法性的人际关系便自然而然地出现了。处在这样的网络中,社会要求每个人要做的,就是像排演大型团体操中的演员一样,找到自己在网络中的位置,按这个位置设定的动作去表演,越投入越忘我越好。时间一长,就由忘我走向无我了。而五四时期人们能对其发动猛烈的抨击,从深层看,也是中国的小农经济、宗法人伦社会走向解体引起的。引进西方的儿童本位论,要求在儿童的身体建构中更多地注意儿童自身成长的因素,给成长以更多的自由,只不过是新的生产方式和新的社会结构方式在儿童身体建构中的一种投影罢了。

但是,一种生产方式的被取代,一种社会结构的解体,绝不是一朝一夕的事情。有时,大的纲、目被拆散了,局部的、细小的纲、目依然存在,而人们的日常生活恰恰是由这些细小的纲、目决定的。中国传统社会的超稳定性很大程度上是由这种细胞层次上的超稳定性决定的。辛亥革命推翻了两千年的封建帝制,五四运动开辟了一个文化上的新纪元,但建立在家族制基础上的旧礼教仍然根深蒂固。直到今天,一些乡村的家族祠堂仍香火缭绕,一些企业,特别是建立在家族制基础上的企业内部,人际关系依然是等级森严。这种残留自然会反映到道德、意识形态的层面上来。加之意识形态和社会生产方式发展的某些不同步等原因,就形成我们在近年的现实生活中看到的,一些人为对抗随商品经济发展而出现的人欲横流,开始怀念传统文化,表现之一就是打着“国学”旗号的旧礼教如《弟子规》《女儿经》之类的沉渣泛起,不少男孩女孩又被家长驱赶着背诵这些充满封建毒素礼教残余。此情此景,当年大声疾呼“救救孩子”的五四先驱者若是见了,不知该做何感想。

这不全是重提传统礼教者的错。除去上面所说的生产方式、社会结构等方面的原因,更主要还在“塑造”和“成长”并不是两种完全不相干的建构儿童身体的方式,礼仪、规训在儿童身体建构中的作用也不都是负面的。李泽厚在讨论宋明礼学时就指出:“人的主体意志和道德行为并不建筑在自然欲求的基础之上,而是建立在理性主宰、支配感性的能力和力量之上。”将人的身体纳入某种网络中予以建构,也不是中国传统礼教独有的。工业社会的生产也将人的身体束缚在流水线上,卓别林《摩登时代》对此就有过很深入的揭示;就是现在的一些人所说的后工业生产,电子媒介一样有将人的身体网络化、格式化的特征,同样是更多地注重生产者自身的“模子”而非具体个人的身体的。中国礼教压抑人、异化人,不只在其只注重主流意识形态的“模子”,也在它在网络上为个体留出的空间太小、太刻板、太一成不变了。

电影《摩登时代》剧照

但五四以后,尽管有种种挫折,建构儿童身体的空间毕竟是大大地拓展了。至20世纪末,商品经济发展、新媒介普遍使用、赛博空间进入人们的视野,不仅只重“模子”不重物种自身尺度的建构儿童身体的方式而且“模子”本身也发生了变化。麦克卢汉曾提出借助新媒体重返游牧社会的想法。“今天的年轻人欢迎重新部落化,无论其感觉多么模糊。他们把重新部落化当作从文字社会的千篇一律、异化和非人性化中解脱出来的办法。”游牧社会处在人类群体的童年时代,文字尚未发明和使用,人们主要依赖口语进行交际,人际关系极为单纯,人与自然的交流多而受社会关系的影响小,所以,虽然受着许多物质的制约但自主地建构、支配身体的空间却相对较大。赛博空间在一定程度上将人的身体从现实的束缚中解放出来,人处在一个相对虚拟的环境中,等于在某种程度上挣脱了礼教、礼仪一类思想活动对人的束缚,不需要一个萝卜一个坑地被别人在空间里安置,是不是获得了较大支配自身身体的自由?新媒介自有新媒介的局限,但随着社会的进步,人类征服自然和建构自身手段的增加,儿童身体建构无疑获得一些新的机会。

来源:浙师大儿童文学研究中心微信公众号

相关链接:https://mp.weixin.qq.com/s/GnIMcj_xiwUVAfr5UtWxAw