文化是社会的总和。把文化建设摆在什么位置,是重视还是忽略,是真心实干还是虚拟应景,是促进还是阻挠,是衡量一个社会的建设层次、战略品位,与是否具备可持续性发展潜力的重要标准。国家是如此,城市是如此,家庭也是如此;过去是如此,现在是如此,将来更是如此。

家庭是社会的细胞。历经曲折,我们终于重新认识到并肯定知识分子是社会精英,科学技术是第一生产力,文学艺术是民族精神的火炬。重新认识家庭是社会建设的重要一环。

在我国历史上,温州是山水诗、南戏、永嘉学派与甲骨学的发祥地。一个城市能拥有四项历史文化金牌,这在全国是很少有的。特别是温州,它长期远离政治经济中心,文化起步大大落后于中原和齐鲁关陕地区,但能后来居上,英才辈出,非常难能可贵。

书画艺术自唐代以后,在传统文化中占有很高的地位与很重的分量。清代以前,温州曾出现不少在书画史写下光辉一页的艺术家。如唐代,有擅长山水,与王维、李颀为诗酒丹青之友,王维评其书画“屏风误点惑孙郎,团扇草书轻内史”,李颀赞其“诗堪记室妒风流,画与将军作劲敌”的张湮;有与怀素、高闲齐名,贯休奉之为“唯师草圣艺偏高”的广利大师。他们可以称为温州书画的开山。有堪称元代界画宗师的王振鹏,有在山水画风笼罩的明清二代被董其昌等推为“元季四大家之首”的黄公望。明代则高手辈出,前期可以郭纯、谢庭循、姜立纲为代表,他们长期服务于宫廷,端庄雅洁,庙堂风范;后期可以何白为代表,山林高士,傲视公卿,疏宕潇洒。

温州历史上曾有几支以文化传承数百年的家族,其中较著名的有鹤阳谢氏和英桥王氏。前者是谢灵运后裔,至今存有其家族自宋末至清初约五百年间历代诗文《永嘉鹤阳谢氏家集》;后者勃兴于明代中期,此后科甲蝉联,代有英杰,不仅其中好几人刊有文集,家族还另辑有明至清初的诗文集《永嘉英桥王氏家录》。谢氏聚居穷谷,“地利”的限制使他们远离现代社会轨道,衰落是必然的。王氏族处海滨,因清廷畏惧郑成功抗清力量,实行海禁,被强制疏散,中途元气大伤,是“天时”摧折了该家族文化的延续。

天时、地利、人和,是文化建设三个不可或缺的条件。温州僻处东南山海之会,恶劣的交通条件,一千多年来一直是制约其发展的致命瓶颈。十年树木,百年树人,依靠教育积聚人才本来就是非常不容易的事,英迈有为之士在不得“地利”的地域环境里很难施展才华,建功立业,“人和”往往又因此大打折扣。试想,如果不走出温州,夏承焘、夏鼐、方介堪、苏步青能够成为一代词宗与考古、篆刻、数学大师吗?地利不足再加上乖戾的天时,其后果就可想而知。清代前期二百年来,由于统治阶级残酷的钳制政策,温州在这种极其特殊的天时条件下,雪上加霜,经济文化一落千丈,衰熄沉寂,几乎成了被人遗忘的角落。

就在国人逐渐遗忘温州的时候,鸦片战争轰开中国封闭的大门。温州因被看作“香港—上海”纽带的一个环节,被1876年的《中英烟台条约》列为对外开放的商埠。如果说当时的温州甚至整个中国犹如一潭死水,那么,鸦片战争后它终于被激荡成民族救亡的巨澜。中国历史从此翻开了新的一页,温州文化也在瑞安孙、黄父子及东瓯三先生的倡导下开始复苏,并有了质的飞跃。

图1 马氏家族世居的百里坊

就在这个时候,温州百里坊马氏开始崛起。(图1)

这支马氏称清初始迁温州祖为“银潢公”,传到马昱中已是第七代。马昱中于清道光八年(1828)荣膺解元之选。以“书画传家三百年”推算,马昱中与兄长马炅中正好处于前后150年之间,既是马家到温州后几代文化积聚的结果,又是书画传家承前启后的人物。马昱中是著名文士陈舜咨(春堤)的学生,与郑汝楫、张森、孙衣言等人都有交谊。孙衣言只说马昱中“能诗”,没有说到他“能书”,这并不奇怪,因为那个时代“能书”是知识分子的分内事,而“能诗”则是有才华的一个重要标记。从现在仅存的几件马炅中书法作品来看,他沉潜右军《圣教序》,写得滋润朗畅,功力独具之中颇见才子气质,这样的字,在艺术之风浮躁的现代,书法家们是很难写出来的。

马氏真正以书画擅名当世的,则是马孟容、马公愚兄弟。从血统上说,他们是马氏第十一代,书画传家已二百多年了。

马孟容、马公愚的父亲马寿洛(祝眉)生当《中英烟台条约》温州开埠之际。深重的民族危机迫使中国知识分子为救亡图存做出种种思考与努力。以实业振兴中国,就是当时不少有识之士的一项重要共识。马寿洛也写得一手好诗,曾与许炳黎等十位朋友组织“甲社”诗会。他自青年时代就从事邮政业,同时也注意因材施教,鼓励培养子女学习西方先进文化。在这种开明家庭风气的熏陶下,马孟容、马公愚兄弟辛亥革命前夕从新式的温州府学堂(今浙江省温州中学)毕业后升入浙江高等学堂(今浙江大学),成为既有深厚传统文化素养,又经系统新式教育,比较全面又高层次接受西方文化知识的最早一批温州知识分子、文化精英。他们的投入,无疑为温州书画的发展注入了富有生机的新鲜血液。

清末民初温州的绘画现状又如何呢?

清代前期,温州绘画一片空白。到嘉庆年间,才有项维仁、七道士一破寂寞。但高度专制的时代不可能造就富有创新意识的艺术家,经济萧条、民不聊生的城市也养不起专业画家。项维仁的山水画被人称为“本朝永嘉第一”,其实与众多“四王”追随者一样,他一生所画几乎全用淡墨勾勒点染,极少用浓墨或焦墨,大多数地方只一次皴过后就施淡彩,画面深浅均匀,平淡乏味。这种画法,人们称为“一道汤”。他的笔墨功力和意境旨趣,慢说同当时全国一流画家之间,就是与同乡前辈何白相比,也还有相当差距。而这两点,正是衡量书画艺术非常重要的标准。这样说并不是贬低他,恰恰相反,项维仁出身祠庙画工,能磨炼成为一个擅画能诗的画家,而且是温州画史上倾力山水创作第一人,为后来温州山水画的发展开风气之先,这些个人努力和对地方画史的贡献,应当受到格外注意和尊重。七道士曾衍东,原籍山东嘉祥,清嘉庆二十年(1815)因县官任上触忤上官,被遣戍温州。他的书画,用他自己的话是“不得已涂涂抹抹,画几张没家数的画,写几个奇而怪的字,换些铜钱”,用以宣泄困顿潦倒的不满情怀。特殊的人生经历、脱略的艺术才华、狂放的笔墨情趣、杂俗的社会题材,狂狂怪怪,是温州画史从来不曾有过的。他的画,前几年曾引起研究者的注意,但在当时的温州只当作奇怪好玩,艺术价值很难真正得到认识,所以对温州画界影响甚微。鸦片战争后,赵之谦也曾在温州生活一段时间,可是这位“绍兴师爷”一生孜孜于功名,力图以“循吏”名垂青史,才高气傲,对当时温州文化现状不屑一顾。作为开海派风气之先的书画家,他对温州书画也没有什么影响。

清末民初温州画坛最为著名的画家是汪如渊(1867—1923)。他的画出自家学,师法恽南田与新罗山人,追求柔弱娇艳,与当时费丹旭画的瓜子脸削肩仕女如出一辙,从现在看未免明丽有余而骨力气势不足。光绪末年,端方聘他为南京陆军学堂及浙江两级师范学堂教习。所著《图画学理法汇参》六卷,被学部定为中等学校教科书。民国元年(1912)回到温州,任浙江省立第十中学校及第十师范学校(后二校合并,为浙江省温州中学前身)教员。盛名之下,从者如云。马孟容就出自汪如渊门下。

马孟容生活的时代,正是康有为等维新人士哀叹中国画远远不如西洋画,应痛加改造甚至抛弃的时候。马孟容在中学、大学时期,较多学习西方基础绘画,大学时的不少教员也由外籍学者担任,他接触中西绘画的机会,对两者各自价值的认识理解,可能都不比康有为等人低。20世纪20年代,马孟容尚在浙十师任教时撰写的《中西画法之概要及其异同之点》一文,从表现、结构、形态、色彩、调子、笔触、内容七个方面,对中西绘画的异同做了精要论述,该文结论部分说:

论自然之学理,描写之逼真,则中画不如西画;论笔墨之运用,气韵之生动,则西画不如中画。……然而近数十年来,西洋画者苦于形色之拘束,昌言形似不足尽美术之能事,思所以革新之,乃有后期印象派、未来派、立体派、表现派等之新兴,类皆以感情、精神、意趣、思想为本位,着重主观,排斥客观的、模仿的写实主义,而倾向于象征主义及外现主义,其理论与中画若合符契。顾西画家数十年来暗中探索,才达于中画千余年前之出发点。

最后他检讨了中国画发展的得失:

盖中画之价值,全在乎作家创作之精神与表现之能力,若六法中之传移摹写,不过为初学入门之径,奈明清以来之画家,大都代承师法,专事临摹,墨守陈迹,绝少创作。影响所及,每况愈下,甚至以仿古为能,以乱真为美。即有少数天才,亦只弄笔墨之技巧,而不注意内容,或信手漫涂,趣味毫无,或拘式定形,千篇一律。呜呼!亦知吾国绘画之真谛否乎?

马孟容艺兼中西,故所论都精要而到位,每每触及要害;又兼心态平和,故论点客观平允,既无崇洋媚外之失,又无坐井观天、夜郎自大之弊。可惜这篇论文长期束之高阁,如果能及时公之于世,它的影响或可与陈师曾同类文章相媲美,为后来研究者所喜闻乐见。

在上引论文中,马孟容已领悟“中画之价值,全在乎作家创作之精神与表现之能力”。他清醒地意识到,只有走自己的路,别开蹊径,艺术才有意义。于是,他在努力领悟把握先贤“创作之精神与表现之能力”的同时,热情投入生活,从中汲取营养,悉心观察写生,勾描不足以达其精微,往往辅以文字描述。七八十年前,马孟容作为一个身份清高的知识分子和成就声名俱著的画家,能走出书斋,不避风日路歧,不避市廛尘嚣与郊野荒寂,贴近生活,一丝不苟,对近现代温州美术界无疑起到了很好的楷模作用。刚刚去世不久的一批老画家们生前对此记忆犹新,赞叹不已,就是证明。介堪先师回忆,一次在上海一条小弄经过,马孟容突然看到一个儿童手里捏着几个正在振翼高鸣的秋蝉,惊喜之余,忘乎所以,一把夺过秋蝉,颠来倒去聚精会神地端详,惊得那个儿童又哭又闹。回到画室后,他不顾疲劳,马上铺纸挥毫,将途中所观察到的景象描绘出来,一而再,再而三,直到觉得没有半点遗憾才欣欣然沉醉于踌躇满志之中。一个醉心于艺术与生活的人,这类令人感动的例子是很多的。从现存他青年时代成千份写生稿中,我们所看到的不只是他敏锐的观察力和精微的表现力,还有足以使我们这些后辈相形见绌而惭愧钦佩之情交加的敬业献身精神。

图2 枫树八哥图 马孟容1932年

马孟容从事艺术创作的时代,正是晚清以后,写意花鸟特别是海派花鸟画大盛之日。海派花鸟登峰造极者吴昌硕,取法青藤、八大、石涛的大写意画风,笔墨凝重奔放,色调浓艳,融古入今,成为一代绝唱,犹如日行中天,使群星黯然无光。但马孟容没有因此而人趋亦趋。他深知吴昌硕之所以高明,正在扬己之长,自开新境。于是,他用自己特有的轻快清丽的笔墨、明净淡艳的色调,以精于花鸟草虫形象刻画的功力,染翰点彩。如《濠梁鱼乐图》《枫叶八哥图》(图2)、《秋柳鸣蝉图》《红叶鳜鱼图》等,已经完全超越乃师画风,拓展出属于自己个人的艺术空间。他画的菊和蟹最受画界称道,有“马菊蟹”的美誉。而他又常常把两者组合于一起,在万紫千红之中,间以浓淡有致的墨蟹,大红大艳与浓黑的墨块形成强烈对比,与海派异曲同工,又另辟新境。马孟容的作品屡屡被荐送国内外大型画展,深受当时文化教育界领袖蔡元培、于右任等巨公耆宿推崇激赏,实至名归,绝非侥幸而得。可惜他只活了40岁,正当矢志融合中西绘画之长,“再经一度之结晶,而成一新艺术”,走向更高艺术境界的时候,英年早逝,否则,以他的功力和精神,在花鸟画方面的成就一定会更加辉煌灿烂。

马公愚是至今盛名不衰的书法家。他四十岁以前与其兄形影不离,生平经历相似,唯一的区别是公愚专于书法,兄弟一书一画,各擅所长。已有不少文章讨论马公愚的书法成就,捧读之余,获益良多,这里只能再说几句,以免累赘。

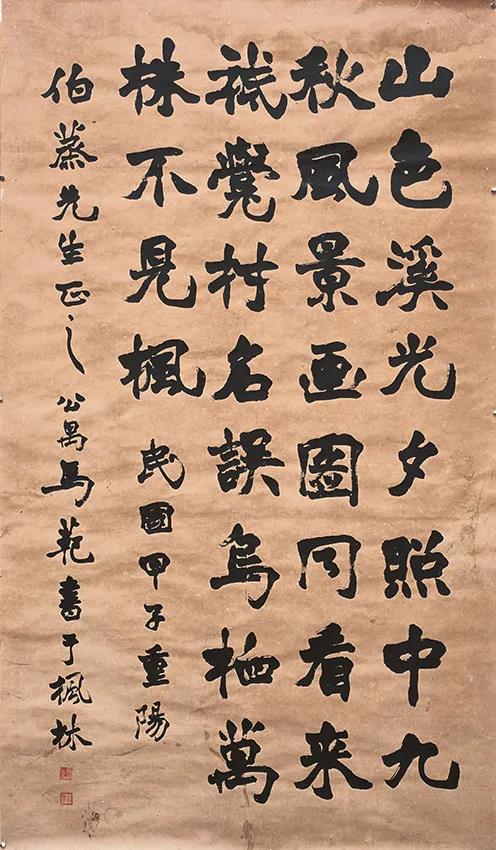

图3 楠溪枫林村诗 马公愚 1924年

马公愚青年时代,书界上层盛行赵之谦融颜体作魏碑行书、与吴昌硕变形石鼓文两种书风。从现存《楠溪枫林村诗》(图3)、《赠荔裳八言联》等作品看,那时马公愚的宗赵拟吴之作已接近逼真地步,而且都写得笔墨酣畅,朴茂雄健,在把握时代前沿书风方面的功力相当深厚。但是吴昌硕晚年寓居上海,弟子成林,他们恪守师法,万人一面,吴风泛滥,结果把一个好端端的吴昌硕用得圆熟俗套了。十里洋场,势利奔竞之风弥漫,赵之谦一类雄健浓黑的魏碑行书很难满足市侩们附庸风雅的需求。一个有见识的艺术家,既不甘愿随波逐流,又要在熙熙攘攘的社会谋得立足之地,个人今后的艺术定向是一个必须考虑的问题。现在已无从得知马公愚当时是怎么想的,但他的作品仍告诉我们一个清晰可辨的信息:他到上海后,逐渐淡化平素擅长的吴氏变形石鼓文与赵体魏碑行书,以求与时俗拉开距离,苦心孤诣,寻求一种既不降低品位,又不至于媚俗的雅俗共赏书风。在此后四十来年的艺术生涯中,他的正楷行书主要取法锺、王,篆隶宗尚《史颂簋》《秦诏版》《石门颂》,追踪《石鼓文》原貌,逐渐定格于以圆润淳雅、光洁清丽为主调,辅以沉稳宽博、古苍利落的风貌。在诸体中,如果说他晚年一些行书之作还有某些过于拘谨之失的话,那么,他的篆书自始至终雄浑流便中兼有婉丽之气,是至今仍很少有人能够超越的。关于他篆书方面的成就,一些文章已有所涉及,就中以马孟容嫡孙、马氏第十三代唯一书画传人马亦钊先生《犀心独运 鸿爪长留——谈马公愚篆书和篆刻艺术》一文论述最为到位,值得一读。

图4 墨蟹图 马孟容

传统文化重艺品,更重人品,马孟容、马公愚兄弟这方面也有许多感人至深的事例。他们作为早期大学生,不少同学、老师后来在北洋政府、国民党与汪伪政权担任高官要职,但兄弟俩从来没有想过要当官,也没有去攀附凑趣。马公愚个性活跃,健谈幽默,学生时期就热心社会活动,很有些组织宣传能力。辛亥革命时在杭州读书,不顾危险散发传单;在浙江省立第十中学校教书时组建十中学生讲演团,自任讲演部部长;与郑振铎等人组织“永嘉新学会”;抗日战争前夕当过蒋经国的家庭教师。兄弟俩都能讲一口流利的英语。凭他的热血、资历和社会关系,要混迹官场是不难的,但他不仅个人没有这个念头,还经常要青年学生和晚辈记住孙中山先生的话:“青年要立志做大事,不要立志做大官。”抗战时期,上海沦为孤岛,生活艰难,马公愚又要培养几个子女读书,经济未免时见拮据。汪伪集团轴心人物梅思平,与马公愚同学同乡,少年之交又加姻戚关系,但马公愚誓不沾这个“光”,连梅主动来照应都被他谢绝。这是多么可贵的节操。马孟容性格内向,是个文弱书生,没有马公愚那样“热”,那样“动”,但在“九一八”与“一·二八”事件后,他热血沸腾,义愤填膺,在一幅《墨蟹图》(图4)上题:“看尔横行到几时。倭寇日深,写此志感。”马公愚也在另一幅《群蟹横行图》(图5)上题了“结队披坚执锐,原来无腹无肠。任尔横行江海,酒边终伴橙姜”,以画笔为武器,表达了对日本帝国主义侵华战争的强烈愤慨,与中国人民必胜的信念。文弱躯体里搏动着的是一颗正义爱国之心,多么可敬。

图5 群蟹横行图 马孟容 画 马公愚 题

中国画强调诗情画意,书法讲究文学内涵。书画本来只是马孟容、马公愚业余爱好,可是在书画之外他们又兼习诗文,并且一些诗作还颇见文学功力。如马孟容题《古树群乌图》的五古:

庭前有古树,慈乌常栖依。将雏八九子,羽成能高飞。群雏遗老乌,不肯与相违。乌言儿长大,奋翮翔村畿。荒村秋水渺,古戍春烟微。月明露常重,枝高风多威。朝飞破云阵,暮宿入岚霏。严霜慎爰止,阴雨惜毛衣。莫羡上林树,须避罗网机。江南烽火急,强寇忽合围。阎闾罹惨劫,城郭已全非。绕树空三匝,相呼常忍饥。老乌恋雏切,群雏亦思归。哑哑集故林,反哺报春晖。

图6 虬干拂云图 马公愚

马公愚题《虬干拂云图》(图6)七古:

大夫松,几千载,疾风暴雨封泰岱。豪端忽落碧曾云,秦音匪远留苍黛。横根永日清露湛,耸柯忆昔号虬髯。雷鞭一动潜龙怒,奇气郁勃天可参。萧萧神往古符子,谡谡拔俗李元礼。君子立身俱视斯,急景不改四时丽。怪石盘曲涧水冷,高节还似青衿青。何图边烽下牧马,夜月叫残白鹤灵。吁嗟夫!回望千山万山秃,南窗莫障东篱菊。为移数片寒鳞来,作而森森赞化育。

要求现代书画家都能写诗懂文学,恐怕不大现实,但在这方面认真补补课,总还是需要的。我们要立志超越前人,就要先下功夫赶上前人。

能否公正评价历史人物,是检测社会心态的标尺。现在,我们完全可以豪情满怀地认定:继孙衣言、孙诒让及陈虬、宋平子、陈黻宸等我国近代启蒙文化人之后,马孟容、马公愚及郑曼青等人,以其高迈的造诣,重新使温州书画跻身于全国艺术先进之林,他们与夏承焘、苏步青等许许多多温州文化健儿一道,各擅其长,在我国现代文化史上,奏响一支代表温州文化光辉成就的气势恢宏的交响乐。

光荣的历史只有连贯辉煌的当今,并遥指灿烂的未来,才显得更有意义。经数百年传承,百里坊马氏人才辈出,文化成就也绝不仅限于书画。在与马氏几个不同分支三四代人深浅不一的交往中,他们给我的一个重要印象是思想开明。思想开明,才可能胸怀坦荡地对待事物,才能与时俱进,才能富有活力,才可能长盛不衰。近百年来,百里坊马氏在温州文化中领先的地位是很引人注目的。现代社会要求人们必须有文化,拥有高层次文化正成为现代家庭建设的一项重要内容。一个现代化社会,如果没有千千万万个拥有现代文化的家庭,那是不可想象的。从这层意义说,像马氏这样世代文化相传的家族太少了。建设一个现代化社会,需要更多拥有现代文化的家庭,也希望在建设现代化的过程中,能孕育出更多以高层次文化世代相传的家族。

作者简介:

张如元,温州大学美术与设计学院副教授 西泠印社社员 浙江省文史研究馆馆员 中国书法家协会会员

(来源:“西泠印社”微信公众号)