4月28日,温州广播电视传媒集团广播栏目《温州当代文化名人名家》邀请我校退休教师张小燕教授担任嘉宾。现将现场采访内容转载与大家共享。

她坚守三尺讲台40多个春秋,一心一意虔心书写着一位人民教师的人生履历,一笔一划匠心雕琢着每一位学子的精神长相,她长期专注中国现代史、中共党史、毛泽东思想和中国特色社会主义概论等课程的教学与研究。在温州生活的20多年里,担任两届市政协常委,为第二故乡的发展建言献策,以真情和真诚书写她和温州的不解之缘。

△张小燕和主持人婧文

张小燕是河北人,父亲在政府机关上班,母亲在医院工作,是那个年代所谓的“双职工”家庭。她从小由保姆袁奶奶照顾长大,在她们一起生活的十几年里,父母的宽厚待人,家庭氛围的温馨和谐,都在她幼小的心灵里播洒下感恩的种子。

读小学时家里最好的奖励就是田字格本,父亲出差买回整整一摞锁在柜子里,淡粉色的封面,质量很好。每次考试成绩好,就奖励一本。直到今天,张小燕看到田字格都觉得格外亲切。张小燕说:“也许我此生都走不出父亲的田字格了,父亲在那些没有田字格的本子上清晰地记录着我回家、离家的日子。”对她来说,那一本普普通通的田字格,是一件承载着家庭故事和情感的田字格,保留着父女间最宝贵的回忆,更是一位父亲对女儿最深沉的惦念和关爱。

△张小燕和父母弟妹(后排中间)

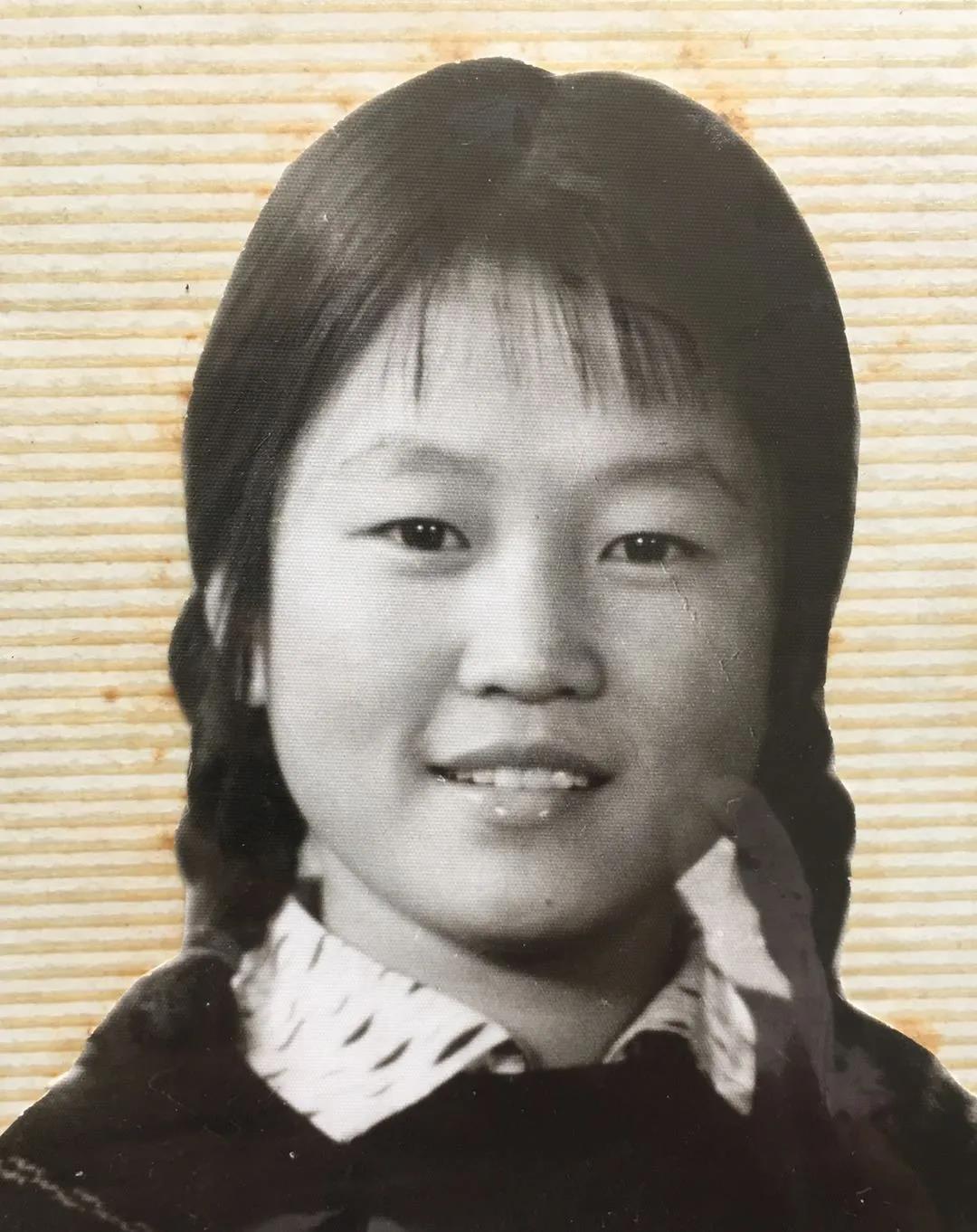

张小燕是文革恢复正常教育秩序的首届高中生,赶上北师大、东北师大,承德师范等一批优秀老师,她的高中班主任徐福清老师,他对同学们极其严苛,这为她打下了扎实的文化基础。张小燕在特殊的时代背景下,以特殊的学习方式汲取着丰富的知识。同时她还是学校广播站唯一的播音员,播音员经历训练了她的语言表达能力,为之后的教师职业打下了基础。高中毕业后,学校统一分配当老师,此后她的一生再也没有离开讲台。

△中学时的张小燕

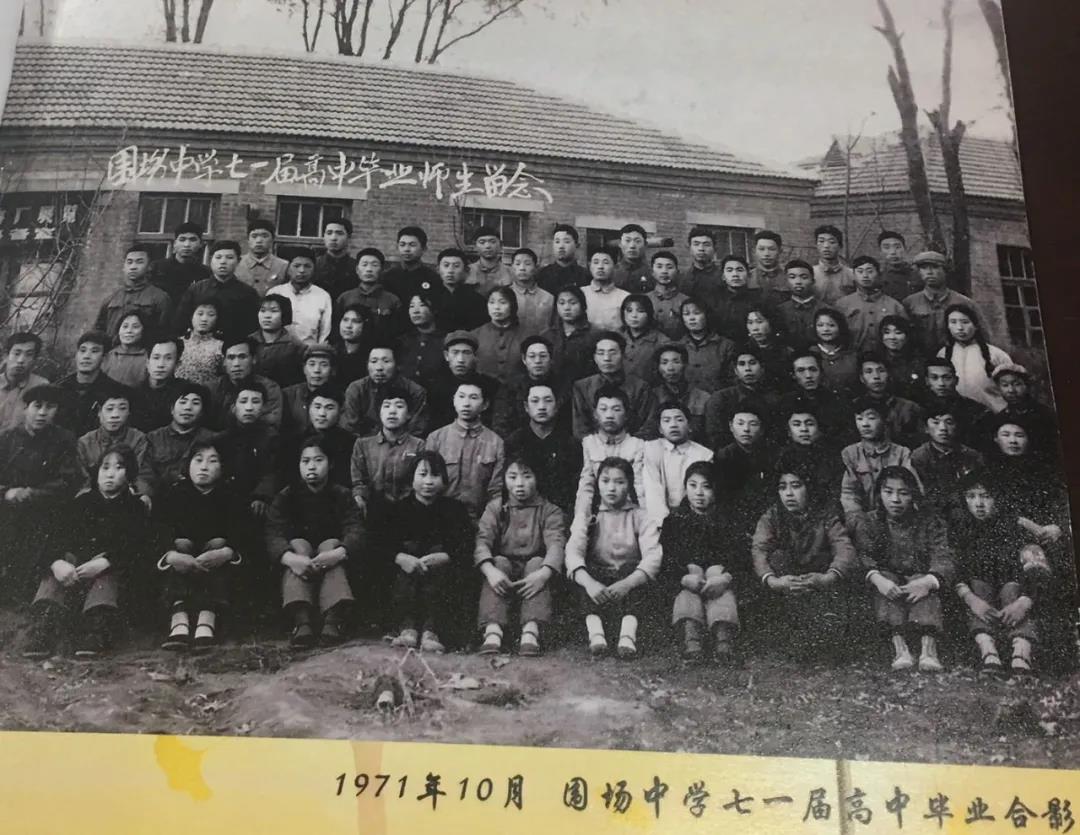

△张小燕高中毕业照(第四排左二)

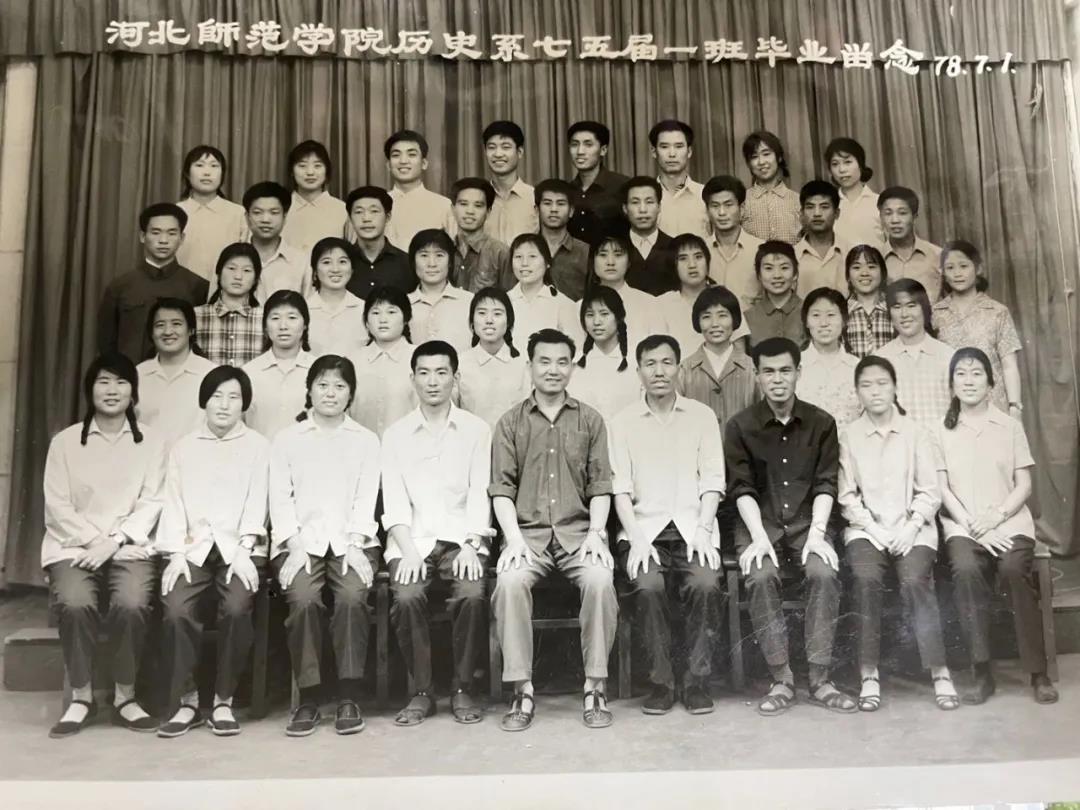

张小燕高中毕业当过一段时间的老师后,她又以“公农兵学员”的身份获得进入大学深造的机会。最初张小燕读的是音乐系,后因扁桃体手术,转到历史系,师从苑书义老师。因为帮助苑书义老师誊写书稿,张小燕幸运地得到了一张可以出入教师资料室的通行证,这为她打开了通往浩瀚历史知识的大门。

△张小燕大学毕业照(第三排左一)

张小燕大学时期的第一任班主任毛佩琪是著名的明史研究专家,他把《大明第一谋臣刘伯温》搬上了《百家讲坛》。在大学时期除了日常的课堂学习,张小燕把更多的时间沉浸在教师阅览室里阅读历史文献,扩充知识体系。毕业后,她被学校派去北京和上海进修了两次。

△大学班主任毛佩琪老师到温州

△张小燕到毛佩琪老师在《百家讲坛》讲的刘伯温故居

张小燕的性格里有着北方人的爽直、重情、仗义,同时她对南方风景秀丽、快速发展的沿海城市心之向往。2002年的9月,快50岁的张小燕和丈夫一起举家迁徙从河北来到温州,进入温州大学教学,开启了温州的生活。张小燕说,当初能够下定决心来到温州,因为是她仰慕的谷超豪先生曾是温州大学的校长。

△张小燕一家三口

△2002年张小燕(右一)来到温大和时任温大校长的谷超豪先生(左四)以及时任人事处长周青萍(右二)

来到温州,张小燕经历了很多温暖的片段,她清晰地记得那些提供帮助的人和事。2002年9月9日,素昧平生的应小燕帮她解了公交车没有零钱的尴尬之围,两人虽曾彼此留下联系方式,却一度失联,后来因缘际遇之下,张小燕又重新找到了应小燕。她说这份温暖一直铭记在心,每次想起心里都热乎乎的。

来到温州后,张小燕在温大马克思学院担任思政课老师。她曾先后获得过全国优秀教师、全国教育系统巾帼建工标兵、浙江省高校“三育人”标兵、张家口市劳动模范、温州市第五届师德楷模、温州大学首届最受学生爱戴教师以及第三届华峰品德奖等荣誉。

她说,教师是一个年轻的职业,每天面对着朝气蓬勃的学生。作为老师,知识仓库和信息储备一定要充足、新鲜,不断更新。她觉得教师是一份遗憾的职业,一个老师没有机会给同一个学生上第二次同样的课,一堂课如果有瑕疵有遗憾,那可能就是一生的遗憾。为了少留些遗憾,她认真培育每一个学生,带他们走出校园、走进社会、摸索学术研究。

△张小燕和她的研究生王佳桐、董舟颖

张小燕称自己对学生有强迫症,那些刚刚走过高考“独木桥”的大一新生,他们从“奴隶”到“将军”的解放,遭遇突然丢掉“镣铐”而不会走路的失重。张小燕生怕他们就此松弛甚至堕落,对学生提出“横扫温大图书馆”的口号,争分夺秒念书,增加终生保值的含金量。

张小燕认为师生在人格面前没有“剪刀差”。她常常鼓励学生要有“三不”精神:不唯师,不唯上,不唯书。作业方式自主选择,称为“三自”作业:自己的选题,自己的方式,自己的语言。学生可选择自己最拿手的方式完成作业,可以散文可以诗歌也可以绘画。

网络时代的教育,她带领学生走出课堂,走出校门。带学生录制电视节目,和道德楷模毛陈冰、企业名家王振滔等面对面交流。多次参与节目录制,学生喜欢上了《政情民意中间站》的主持人翁逻沿,张小燕就把他请到课堂上和学生深入交流。

△张小燕参加节目(左一是前温州行政执法局局长李世斌,左二是前温州政协主席余梅生,右一市政协常委徐建国)

温州大学有一位视障学生叫郑荣权,他是温州大学法学院15级思政师范专业的学生,也是中国第一批浙江省第一位参加普通高考的视障学生。入学之后,因为表现优异,他被推选为班长、学生社会组织的领导。2019年毕业以后,他选择去江苏某家盲校当老师,笔试和面试均排第一,但最后因为视障,无法通过体检。这件事受到了多方关注,央视著名主持人白岩松就专门报道了这件事情。

作为郑荣权的老师,张小燕觉得自己有责任和义务帮助他,2019年4月20日当晚,央视即将报道郑荣权事件新闻,张小燕赶在当晚22:00之前,写了一个关于郑荣权事件的来龙去脉,托一位网络大V发到网上。

△张小燕和毕业前夕的郑荣权

温州是市场经济一本鲜活的改革教科书,在张小燕的眼中,教师有责任、义务走近温州,深入分析“温州”这本教科书,汲取地域养分。2012年初,张小燕执笔起草的《温商宣言》在首届世界温商大会上发布。

一直以来,张小燕为温州的发展建言献策,积极发声。她用她的实际行动,一边尽心尽力地研究温州人、温州精神,一边坚持在一线为民众宣传党史,宣传红色文明。

△张小燕在《温州当代文化名人名家》录制室做访谈前的准备

深厚的红色情结和惯性的职业思维,使张小燕对宣讲红色文明有着天然的使命和责任感。她的讲座结合温州区域特色和人文个性,为听众量身打造专属版本。一方面她以“规定动作”严守党课姓“党”,一方面以“自选动作”打造个性版本,取得了良好的社会效应,深受广大听众喜爱。

建党百年之际,她以“红色文明在瓯越”为题,从五四运动到中文版《共产党宣言》,从“温独支”到红十三军,从浙南挺进师到浙江省“一大”,从五星红旗的设计到改革开放的温州模式,再现中国共产党革命、建设、改革、复兴的历史进程,在机关、部队、学校、社区、社团等进行党史宣讲。

△张小燕时常担任大型活动的客串主持

网络视频讲座“学习党的十九大精神”、“学习党的十九届四中全会精神”、“学习党的十九届五中全会精神”及“精神年夜饭”等受众广博,被“学习强国”等媒体报道。张小燕说:“我很感恩授课单位不停地‘布置作业’,使我查资料、做课件,不敢有丝毫懈怠。”她敬畏每一次信任,每一个单位,每一节课,每一位听众。

△张小燕讲课“精神年夜饭”

张小燕珍惜每一次的宣讲机会,多次接受央视、浙江卫视等采访,以专业和热忱积极为温州发声。同时,她还是温州市民网络观察员,以笔墨文章关注时政,在“温网观察”发表的《浙南一大——渔潭薪火》、《戏里戏外‘温州人’》、《中国脱贫交响的温州声音》等时评,被“人民论坛”、“学习强国”、“今日头条”、“浙江新闻”等转载。

△张小燕接受《对话局长》节目的采访

张小燕的老朋友著名作家、编剧李涛先生这样说:“张小燕来到温州,正因为她对温州有这样的深情,才会对温州人分析、对温州女人的分析、对温州现象分析得这么到位。作为一个外地人,她希望融入拥抱这座城市,有越来越多的温州朋友。每次和温州朋友聚在一起,张小燕都会希望听一听发生在他们身上的故事,那些她没有经历过的事,正是这一切让她能够如此深入深刻地了解温州。”

△张小燕参加世界温州人大会(右一李涛 右二马津龙)

△张小燕主讲“世界温州人乡贤论坛”,邀请几位朋友做嘉宾(右一作家李涛 右二为十九大代表宋玲华、右四是主持人翁逻沿)

△张小燕接受央视采访

张小燕在工作上是一位很理性、严谨的人,在生活中她却非常感性,朋友圈常会发一些美好的花花草草,有着一份对世界美好事物探索的好奇,正如她的好朋友李涛先生说的,在她的身上,在她这个年纪,你还能感受到一份少女心,太难得了。这位教了一辈子党史的思政老师,还练习了一段《等你》,来表达她对第二故乡温州深深的眷恋和感恩。

等你

作者:张小燕

那是一个 桂花儿飘香的季节 那是一次潮起潮又落的邂逅 懵懵懂懂 闯入了一叶小舟 小舟小小的 小舟暖暖的 小舟靠在人生的边儿上 静静的……廊桥上没有我的遗梦 谢池里没有我的春愁 因为双塔的基因是双子 因为孤屿的天性是孤守 远方的那些日子 一去不再回头…… 小时候 我用圆珠笔画在手腕上的那只表 一分一秒都没有动 童话却伴着时光 几经褪旧 母校的那棵老榆树 挂着几片叶子 慢慢的挥手 告别旅途的驿站 再觅生命的归洲 即使有力量承受任何孤独 也渴望眼前的路不是一个人行走 ………

来源:1003私家车音乐广播微信公众号

相关链接:https://mp.weixin.qq.com/s/y7csrSAgK99Fz0OWmLB52Q