编者按:惊悉温州大学教授陈克秀先生骤然仙逝,不胜悲痛!陈克秀先生是当代著名音乐理论家,常年深耕于中国古代音乐史、乐律学等领域,成就卓著。先生1988年考入中国艺术研究院研究生部,师从著名音乐学家黄翔鹏先生攻读硕士学位,毕业后曾在《中国音乐学》编辑部工作,多年来与音乐研究所一直保持学术联系,有着深厚情谊。先生为人低调,治学严谨,为中国音乐史学、乐律学学科建设和人才培养做出重要贡献,在学界影响深远。陈克秀先生的逝世是中国音乐理论界的重大损失,音乐研究所同人谨此表示沉痛哀悼,并向先生家属及亲友致以深切慰问。本公众号特刊发先生早年《雁北笙管乐的调查与研究》一文,以志悼念。

1995年首届中国民间鼓吹乐学术研讨会分会场陈克秀发言

中国艺术研究院研究生部音乐学系陈克秀硕士论文答辩会

(右起:张振涛、乔建中、郭乃安、陈克秀、黄翔鹏、袁静芳、伍国栋)

雁北笙管乐的调查与研究

一、概述

这里所说的“雁北笙管乐”,是指流传在雁北的中国道教“正一”派之音乐,和民间鼓乐班社之音乐。称其为“笙管乐”,是根据其外部特征及历史习惯称谓;而将道俗视为同一,则根据的是其传谱、宫调理论、历史渊源等内部联系的整体性。

雁北,是山西省雁门关北的一个地区(现属大同市和朔州市管辖),其西部、北部为阴山山脉和外长城,与内蒙古自治区相邻;东部,与河北省搭界。我国五岳之一的恒山,就在其浑源县境内。

远在两千多年前的西汉初年,恒山上便有了求仙和炼丹的方士,即《汉书·艺文志》所云的“神仙家”[1]。自北魏神瑞二年,嵩山道士寇谦之得“云中音诵”新科经戒,在平城(今大同市)创北天师道,恒山便一直是中国道教活动的圣地。

中国道教要弘扬教义,并与中国原始巫教有着亲缘关系,音乐的传承便势在必然。“在旧时代中,在一定程度上,寺院常常成为民间音乐的集中者、保存者、传授者和提高者。”[2]道教的宫、观也不例外。尽管从目前看,笙管乐班在恒山上的道教宫、观里已荡然无存,但从保留于民间的道教笙管乐班之分布情况,仍还可以说明这一问题。雁北地区的阳高、天镇、大同、应县、广灵、浑源等县,都紧邻恒山,这几个县里的道教乐班也最盛,而离恒山较远的右玉、左云等县,已难寻道教笙管乐班之踪影。

雁北道教笙管乐乐师,多崇奉北天师道“正一”派。过去,凡乐班之掌班,家中均设坛,居家而恪守早晚功课,收徒弟传习道教经典和音乐,半农半艺。新中国成立后,家中设坛者相继过世,现已不复再有。艺术和法事活动过去一般有三种:一为“红事”,即被人请去“唸土经”,祭祀“皇天后土”,祈求五谷丰登;一为“白事”,即主持丧葬仪式;再便是被道教宫、观、庙“召回”,参加道教醮坛活动、庙会演奏等。自解放后土地归公,“红事”唸土经渐废,现仅为承办丧葬仪式和少量的庙会演出。

雁北道教笙管乐乐师,大都从四、五岁便开始学艺,且有着严格的师承关系。其中,有不少人为家传世代相袭。过去,这些乐师也往往是各自一方的文化人。他们音乐、道教经典、方舆风水、书法皆通,所使用的乐器也多能亲手制作。有的人还粗通医道。他们大都有极为过硬的音乐技艺,演奏水平很高,并能身兼笙、管、笛、打击乐多种乐器。

雁北道教笙管乐班所用乐器一般有:笙、管、笛、龙头号、鼓、小镲、大饶、大钹、韵锣、铛子、札子、小拍板、法螺、磬、钟、木鱼、铃、星等。笙为十七管,由当地笙匠制作;现今市场上所售笙由于不应律,概不使用。管子有大管、小管、对子管,多为乐师亲手制作;一般是旧管破损,乐师即用当地之杏木或宾果木依旧管重制。笛子用传统的平均孔曲笛。近年来,这种笛子已难在市场上买到,故亦由乐师自己制作。但苦于当地无竹,只好用塑料管或金属管替代,有人甚至用葵花杆去瓤来替代。这些乐器的制作,一方面说明雁北道教乐师教遵循原有律度之严格;另一方面,也对保存原有律调起了重大的作用。

一般来说,雁北道教笙管乐班多由九人组成,最多达十二人,即管一(兼大管、对子管、龙头号),笙二、笛一、韵锣一、鼓一、小镲一、木鱼(或拍板)一。其它乐器亦由上述人员兼奏。其中,笙为定调乐器,管子为主奏乐器,小镲司节奏重拍,鼓作起乐、止乐、速度变化之指挥。最完全的用调一般为五调:1.“本调”又称“合字调”,A均,其下徴音阶,以“合”字作“Do”(下徴音阶的首调唱名,下同);2.“上字调”,D均,其下徴音阶,以“上字作“Do”;3.“凡字调”又称“尺字调”,E均,其下徴音阶,以“尺”字作“Do”; 4.“勾凡调”又称“四字调”,B均,其下徴音级,以“四”字作“Do”;5.“靠凡调”又称“梅花调”,G均,其下徵音阶,以“哑凡”作“Do”。黄钟高度为“合”=e。

雁北道教笙管乐班一般都保存有自己的工尺字谱钞本。谱字多以“本调”、“凡字调”、“上字调”记谱。所演奏(唱)的乐曲为两大类,一类为“套曲”,由曲牌联缀而成,其各曲则分属“正套”与“配曲”;不同师承或地区传派所有的“套曲”,一般为“六大套”或“八大套”不等。另一大类为“赞叹”,是以笙管乐或打击乐伴奏的经、赞、咒、偈等颂唱音乐。

与道教笙管乐班相辉映的鼓乐班社,则更几乎遍及整个雁北。尽管从乐师的整体结构来看,鼓乐班乐师虽师承关系明确,但文化素养则远不如道教笙管乐师,曲牌曲套几乎全为口传心授;所唸工尺字谱虽与道教笙管乐字谱相同,但几乎不见字谱钞本传世。主奏乐器为唢呐,然笙、管、笛等乐器则与道教笙管乐班同出一辙。用调也为上述五调,黄钟律高同为e1;所演奏的曲牌曲套也与道教笙管乐班的曲牌曲套出自同源。故而,可将其同列入笙管乐品系,通称之为“雁北笙管乐”。

依据杨荫浏先生对“乐种”所提出的界定[3],雁北笙管乐是完全具备一个“乐种”所应有之条件的。尽管从目前来看,艺术活动多为受雇于人,但在实际上却又少“商业化”的影响。特别是道教笙管乐,由于其有“宗教”之框架束缚,故“不会因为音乐的商品化而完全趋向时好”[4]这其中,视“乐器”为“法器”,视音乐的演奏为“娱神”(乐师言,“套曲”的“正套”是吹给神听,“配曲”是吹给人听),故使其“常存古传”[5]鼓乐班与道教乐班相比,在这一方面是较松动,“咔戏”、“吹歌”,近又有不少乐班置“架子鼓”、“萨克管”、“小号”、“手风琴”演奏流行音乐,然由于当地民俗所束缚——特别是“白事”,所谓“开鼓”的正日上午,则必须演奏传统的“八大套”。至于道教乐班所演奏的“赞叹”,其于时何、何地、何种场合演奏,则更有严格之定规,乐师亦不敢辄乱增损。

直到今天,雁北笙管乐之型态仍基本趋于稳定。尤其是道教笙管乐,几乎仍完全恪守着自己的定规,毫不见松动之势。究其原因,这其中当不能排除雁北一带人们的宗教、民俗心理之作用。但是,作为华夏之声的雁北笙管乐本身的内在品格因素、美的价值才是至为重要的。吹管鸣簧低吟浅鸣,时而会使常人作出哲人般的思索,时而又会使人去追寻远古的纯真;这其中当然也不乏恍惚与惆怅,但更多的是清虚与静恬。

是为艺术,就有其永恒的魅力!这才是雁北笙管乐历尽沧桑而不绝的根本原因。

二、乐器

在雁北笙管乐中,最主要的乐器为笙、管、笛、唢呐、龙头号,其余即为打击乐器。出于本文的研究目的,这里将主要介绍和研究笙、管、龙头号、小拍板和札子。

“声无形,乐有器”[6]。我国古代音乐,声虽可能随时间而逝,然而有形之乐器则多少会给我们留下一点古代乐声之信息。雁北笙管乐在这一方面,似乎更为突出。笙管乐师们辈辈相沿的依旧乐器重做新乐器之习惯,当地乐器工匠们口口相授的乐器制作法,亦可认为是雁北笙管乐这一古老乐种得以保存的一个基本条件。本文所研究雁北笙管乐“器、谱、律、调”之排列顺序,也意在强调乐器对乐种传承的重要性。很难设想,有哪一个器乐曲乐种,会在其传统乐器——特别是应律乐器,流变的面目全非的情况下,还能够对其整个历史渊源再作出恰当而又较为准确的诠释。

(一)笙及笙簧音律

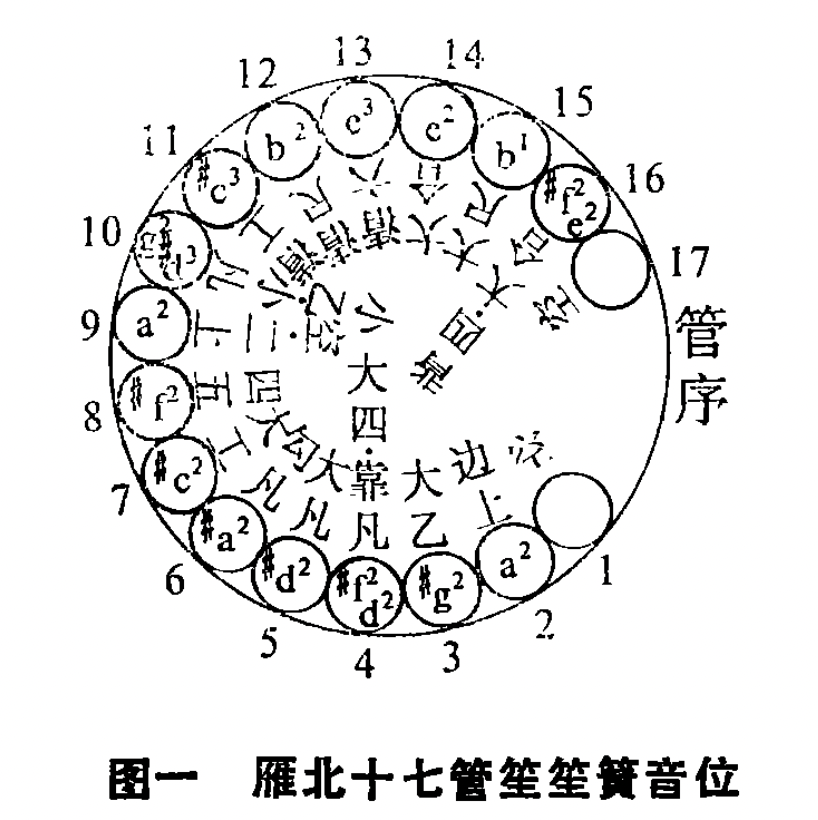

雁北笙管乐所用笙,为传统之十七管笙。十七管在笙斗上作马蹄形排列。“周遇之际有阙不连,而何内者二孔,指入其中按之”[7]。笙斗为黄铜打制,吹嘴呈单管弯曲状,笙师、笙匠称之为“凤喙”;笙管为紫竹管,排列形状与市场上所售笙无异,笙师、笙匠称之为“风翅”。据笙师、笙匠言,笙有“凤笙”、“凰笙”。现月十七管笙为“凤笙”,最长的笙管为两根,前后排列为单数;而“凰笙”则为十九管,最长的笙管为四根,前后排列为双数。然而,所谓“凰笙”,今已难寻实证,姑作“传说”留存。

雁北笙管乐十七管笙一般为十四簧或十五簧。从右阙处顺时针排列,十四簧者,一管,九管、十七管无簧;十五簧者,一管、十七管无簧。音域从“大尺”b1到“小六”(清六)e3为十一度。笙簧音位大同小异,仅第四管或为“大四”、或为“靠凡”,第九管或“空”(无簧)。或为“二上”,第十管名“小乙”,或“小凡”,第十六管或“背四”,或“大合”。(见图一)

我国十七管笙的出现,当在隋、唐时代。宋代似为十七管、十九管笙两者通行。但至明清,十七管笙似乎已为普遍。不过,从十七管笙的演变进程来看,却似乎存在着高低音数渐趋减少,重复音数趋于增多之势(这当然不包括现代十七管笙)。有此趋势,原因亦在“旋宫转调”,即用调方面。用调的减少,势必会使某些笙簧被弃。这种现象始以宋代可考。从陈旸《乐书》中我们可以看到,当时的十九簧笙,凡黄钟宫七音皆“有应”,即有清浊八度,而黄钟宫外的大吕、夹钟、仲吕、夷则、无射则“无应”[8]。若再到明代韩邦奇《苑洛志乐》,则明言当时十七管笙“大吕、夹钟、蕤宾、夷则、无射、应钟则未用焉”[9]。当然,韩邦奇所云“未用焉”,不见得是说当时十七管笙已把“大吕”等律全失。但由此则见除黄钟宫七音外,其它各律在十七管笙上的地位是不够稳定的。特别是大吕、夹钟、无射、夷则四律,就连朱载堉也曾说,“背四(大吕)、背一(夹钟),哑工(夷则),哑凡(无射)”“俗笙没有”,“世俗之乐不用”,而“古乐旋宫则用之矣”。[10]

其实,从前面的图一中也可以看出,我们所需考索的也同样是朱载堉所云的“俗笙”没有的这四律。不过,这种考索,也只能从雁北笙管乐所用的十七管笙的第十管“小乙—小凡”,第四管“大四——靠凡”,第十四管“背四——大合”入手。因为,其它各管之律,尽管与文献所载之朵笙,以及韩邦奇所云之明代十七管笙等律高标准不一,但在管序上,则和陈旸、韩邦奇等所标写的相应律名是基本吻合的。

1.第十管“小乙——小凡”

从图一中我们可以看到,雁北笙管乐十七管笙的第十管,有的笙师称之为“小乙”,有的笙师称之为“小凡”。但经过实测音,则无论是为“小乙”或是“小凡”,音高都是#d3,为第五管“大凡”#d2的高八度音。如果我们顺其十三、十四管“小六”、“大合”,即“大”“小”为八度而论,当然是称“小凡”通。然而,称“小乙”又出于何因?现藏日本正仓院十七簧紫竹笙、智化寺十七管笙,《律吕正义》、《中乐寻源》所载之十七管笙的第十管,均为第五管的高八度音,亦与现今雁北笙管乐十七管笙相一致。而上述《苑洛志乐》所载笙之第十管,则也称“小一”,并为姑洗律。从现所发现的雁北笙管乐的三张合笙单上来看,第十管则统称“小乙”。这样,如果仅以“大凡”之高八度音称“小凡”又称“小乙”作论,是难以说服人的。

雁北笙管乐所用笙的第十管为“小乙——小凡”,确实使人费解。笔者亦为此作过多方面的调查。其中笙师李清、笙匠高永所提供的说法最为重要。笙师李清说,“古来(古时)的笙苗(管)叫‘大’‘小’,老辈人说都不是‘塌’和‘尖’(即八度关系)。”笙匠高永说,“按爷爷在世时的说法,‘小乙’应比‘大乙’低半个字(半音)才对(为g2),现在的‘小凡’本该叫‘清凡’,‘小六’本该叫‘清六’才是。”当然,仅凭艺人传说,仍不足立论。但据此说法,笔者又进行了调查,直到前年秋,才知山西省临汾道教乐班所用十七管笙,第十管也称“小乙”,且实际音高又恰下“大乙”一律,也就是朱载堉所云的“类钟在于四一之间,比四微清,比一微浊……俗呼‘背一’”[11]。至此,方知雁北笙师、笙匠之言传不谬。

那么,雁北部分乐师又将第十管称为“小凡”道理何在?如果我们参照智化寺十七管笙,其第十管为“应钟清尖凡”;参照朝鲜古代乐典《乐学轨范》载宋代从中国传到朝鲜的十七管笙,其第十管为“无射律”。那么,雁北部分笙师所称第十管为“小凡”,则一可能是就现在同第五管“大凡”为八度关系;如依“大”、“小”为半音关系,则再可能原为“无射律。”就此,笔者又曾专门请教过笙匠高永,依高永言,如雁北部分笙师所言之第十管“小凡”,确原为“无射律”,那也只能是比现在实际音高#d3,低半音之d3,即“无射清律尖哑凡”,而不可能是“靠凡(哑凡)正律”d2。因为传统的十七管笙第一、第九、第十、第十七管管长最短,要在这四管上做“无射正律”即低“大凡”半音之“靠凡”(哑凡),管长不够,是无法在管上“开响眼”的。但要做比“大乙”低半音的“小乙(背一),比“尖凡”低半音的“尖哑凡”(尖靠凡),笙管的长度则是允许的。

由上可见,雁北笙管乐十七管笙之第十管,无论是为“背一”,还是为“尖哑凡”、“尖凡”,都非空穴来风,都合传统之制。但以雁北笙管乐的三张“合笙单”之记载,以及多数笙师之称谓,笙匠之传言,乃至临汾道教乐班之用笙来推断,它原来当为“小乙”(背一)g2。现在雁北笙管乐十七管笙中,已属名存音失。

关于这一点,我们还可以从雁北笙管乐现有的实际音响中得到验证,即在管子用律中仍还存在有g2这一律,具体见本文后“宫调”一章的谱例5。

2.第四管“大四——靠凡”

在雁北笙管乐班里,部分笙师所用十七管笙,第四管为“大四”,这是传统的、很稳定的十七管笙的管序排列。但也有部分笙师所用的十七管笙,第四管则为“靠凡”。起先,连笔者亦认为这是笙师李清所“独有”,“非传统之法”[12]。但后经调查,第四管为“靠凡”,在雁北一些笙管乐班里,亦较流行。笙匠高永言,“把‘靠凡’做在第四苗(管)上,古来就是这样。因‘靠凡’紧靠‘大凡’,铲字(做簧)时要依‘大凡’,故称‘靠凡’”。并且,依高永言,“凡要做‘靠凡’的师傅,都是能吹全五调的好手”。

经实测音,“靠凡”即朱载堉所云的“无射在于工凡二音之间……俗呼哑凡”[13]。“哑凡”在智化寺十七管笙排第六管。在陈旸《乐书》卷一二三有一段关于十九簧巢笙的小字注,云:“今巢笙之制,第一管,(头)子,应钟清声,应第二(三)管;二、中音,黄钟正声,应中音子;三、第三管,应钟正声,应头子;四、第四管,南吕正声,应第五子;五、中吕管,无射正声,无应;六、大托管,蕤宾浊声,应托声;七、十五管,大吕正声,无应…。[14]如果我们将第四管为“靠凡”的雁北管乐十七管笙,与此相对照,即可看出,十九簧巢笙“无射律”在第五管,雁北十七管笙“无射律靠凡”在第四管;十九簧巢笙“应钟律”在第三管,雁北十七管笙“应钟律大凡”在第五管;十九簧巢笙“蕤宾律”在第六管,雁北十七管笙“蕤宾律勾凡”也同样在第六管。雁北十七管笙为“无射、应钟、蕤宾”三律相连,而十九簧巢笙此三律中仅隔“南吕”一律。对照智化寺十七管笙,智化寺笙变“勾凡”为“哑凡”,雁北笙是变“大四”为“哑凡”。由此可见,如在笙上设置“哑凡”正律,当在十七管笙或十九簧笙的第四管到第六管这三管间。笙匠对这一点是最清楚的。亦如前述,“无射正律”是不能做到第一、第九、第十、第十七管上的,这四管做“无射”清律尚可,若做正律,则管长不够,无法“开响眼”。然而,“无射”要立均,做一均之主,仅有清律而无正律是不可能的。而且,第九管后也都不适宜设置“哑凡”正律。如从“哑凡”(靠凡)的合适位置来说,依笙匠言,雁北传统笙若要变“大四”为“靠凡”,也仅是需要做簧一块而已,笙管上的“响眼”则不需动分毫。

这样,我们如果再将前述之所谓“凰笙”的传说联系起来看,说雁北笙管乐部分十七管笙,第四管为“靠凡”(哑凡),可能为古代十九簧巢笙的管序排列之孑遗,恐不为过。

3.第十六管“背四——大合”

雁北笙管乐十七管笙第十六管统称“背四”。在朱载堉《乐律全书》里,“背四”是“比合微清,比四微浊……”[15]。为“大吕”。但经过实测音,雁北十七管笙之“背四”,则毫无例外地与“大四”、“四五”为同律高度#f2。对此,笙师、笙匠亦无它说。不过,根据其名称及历代笙的管序排列,和其它方面的考虑,雁北十七管笙的“背四”,则原应为朱载堉所言之“背四”,即“大吕f2”。

在日本正仓院收藏的十七管紫竹笙,第十六管有出音孔并标记有“毛”字,然却无簧。如按《续教训抄》云:“以美调亡甲乙”[16],“亡”即“毛”。读林谦三《敦煌琵琶谱的解读研究》,知正仓院所藏这攒笙黄钟为d,下雁北笙管乐黄钟为e两律,“美”为#g,以“美”调“毛”,即是以#g管合上方五度音之#d管(林谦三亦推算“毛”为#d),“毛”当为“比合微清,比四微浊”之“大吕”(背四),并同样设置于第十六管。再,根据杨荫浏先生《笙——竽考》所列十九簧和笙之管序,“大吕”在第十八管,依杨荫浏先生所考十七管笙与十九簧和笙的管序关系来看,十七管笙之“大吕”一律的设置,亦当在第十六管。

这里,最为可靠的乃是作音乐实践的验证。

在现存的雁北笙管乐的实际音响中,我们是可以听到这个f2的,这当然是在管子的旋律里。(见谱例1)

上例【一盏灯】艺人云为“凡字调”,实则为“勾凡调”,即B均(林钟均)七声,属借调入谱,其中f2即为“下徵音阶”之“徵角”。

再,f2还作为E均(黄钟均)的“应声”,出现在E均“八音之乐”中,(是雁北笙管乐《乐章》套,谱例略)。

由此而进一步说明,作为雁北笙管乐十七管笙之第十六管,原本当为“大吕”,即朱载堉所云之“背四”。而就现在言,则属名存音失,然管子仍有此律。

在雁北笙管乐班里,有极少数艺人变十七管笙之十六管“背四”为“大合”。用笙匠高永的话来说“这是近十几年的事,个别艺人为求声大,把‘背四’变为‘大合’”。这确非传统之制,故不再述。然在这里提及,意在说明我国传统十七管笙在流变过程中,高低音数渐趋减少,重复音数渐趋增多之现象。

至此,我们实际上已将朱载堉所云的“俗笙没有”的“哑工、哑凡、背四、背一”,除“哑工”一律外,作了考索。依上考索,雁北笙管乐之十七管笙,原本当为十一律,而现存九律。

(二)管子及管子形制考

管子在雁北笙管乐中,为主奏乐器,一般有小管、大管、对子管。小管筒音为“合”字,与十七管笙“大合”为同律高度e2(少部分使用硬哨的小管筒音为“四”字);大管筒音为b1,与十七管笙“大尺”为同律高度。对子管仅见管子师刘仲使用,似把小管从“尺”字孔截去下端的两支矩管(刘仲师使用硬哨,小管筒音为“四”),演奏时一口所噙,左右手各持一管。

根据对目前所收集到的雁北笙管乐的部分实际音响录音的记谱和分析,雁北笙管乐所用管子现今为十一律,与所考十七管笙十一律,正相吻合。并且,我们从现所收集到的部分音响的验证和分析中还可以看出,雁北笙管乐用律是非常严密的。这就是尽管应律乐器十七管笙已失律,然在管子上却是其律犹存,尽管管子用律也趋于失却,但在音乐实践中却很少是“趋同”或“流变”(即将失却之律流于邻近之律,或将失却之律以邻近之律替代)。故而,这也是实际音响中大量的六声或五声乐曲存在的一个原因。雁北笙管乐用律,基本上保持的是宁缺勿滥的原则。

雁北笙管乐的小管又称“七寸管”,大管又称“尺二管”。依现今尺度,小管管体长20.6厘米,大管管体长33.9厘米。

雁北笙管乐所用的小管、大管,就其内径言,不是直形管。从接哨口到背孔内径渐趋缩小,从背孔到管子下口内径渐趋扩大,非直形而为锥形(或喇叭形),这是雁北笙管乐所用管子,最为常见的内径形状。

对此,多数乐师的解释只是“古来就是”,并称这样内径的管子“声音灵泛”,而无更多的解释。只有管子师薛聚先曾说过,“老辈人说咱这一方的管子,最早是树皮卷的,后来虽用成了木头,可筒子(内径)还依原样。”

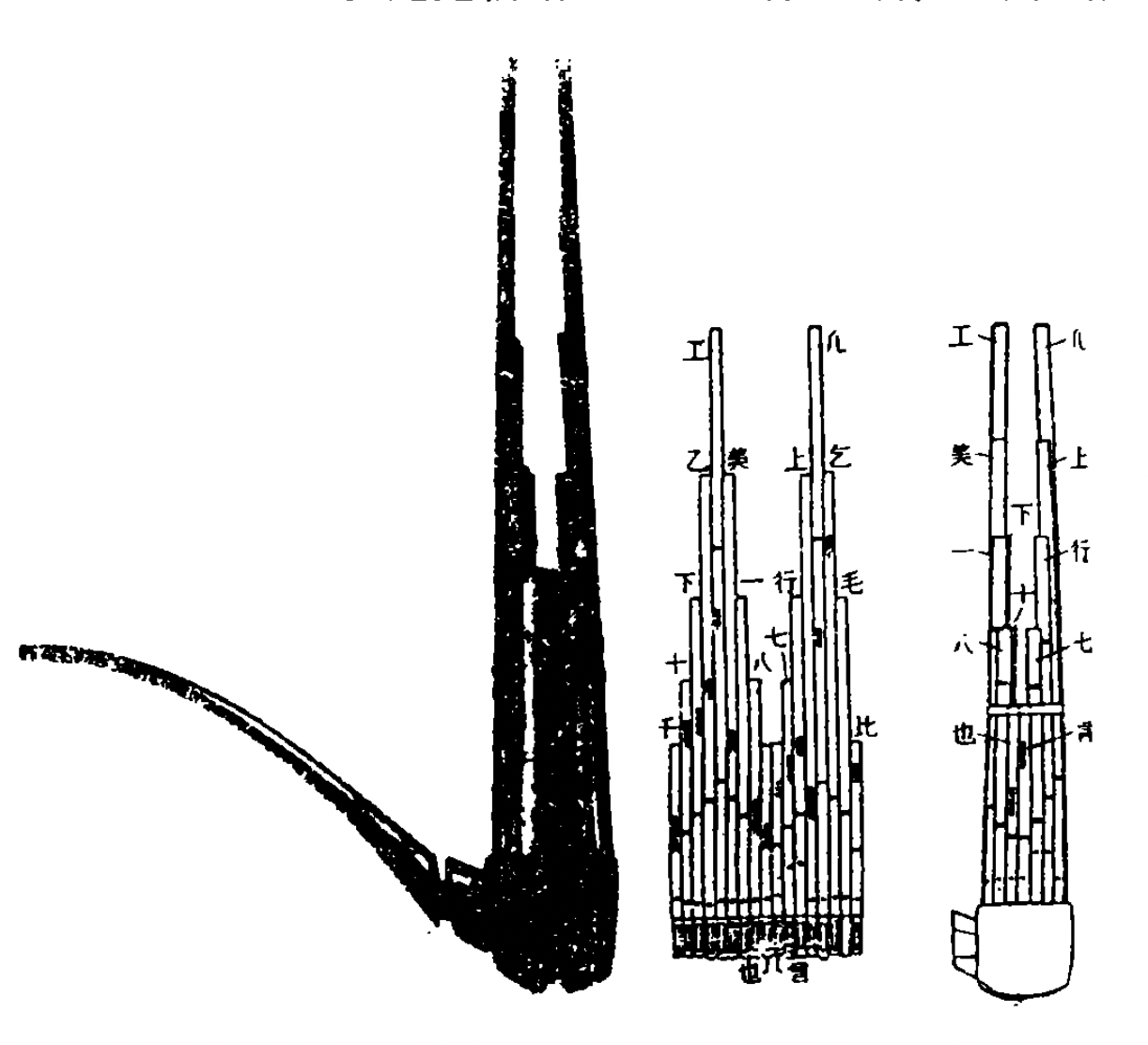

管子古代亦称觱篥。在雁北最早有大同云岗石窟,北魏时期雕刻的吹管伎乐人石雕;其后有灵邱县辽代砖塔、和浑源县金代砖塔吹管伎乐人砖雕。现在,浑源、大同、阳高等县沿桑干河一带村落的赛戏艺人、说唱艺人,仍称管子为觱篥。

陈旸《乐书》云:“觱篥一名悲篥,一名笳管,羌胡龟兹乐也;以竹为管,以芦为首,状类胡笳而九窃……后世乐家者流以其旋宫转器以应律管,因谱其音为众器之首……”[17]。现在雁北之大、小管普遍为前七孔后一孔,与陈旸所云之觱篥比较,等背后“勾”字一孔,其它各孔所应谱字完全一致。陈旸《乐书》卷一三二,又有“桃皮篥”,依图是前开六孔。

当然,陈旸是没有说明“桃皮觱篥”的内径形状的。不过,我们则可从比陈旸《乐书》更早的文献中推断出早期觱篥之内径形状的。这则文献材料即为唐代段成式《酉阳杂俎》的“觱篥格”,云:“觱篥本名悲篥,胡人以角为之,后乃以笳为首,以竹为管,所法者角音,故曰角。革角长五尺,形如竹筒,卤薄军中用之或竹木或皮。又有剥杨树皮卷成觱篥,以竹为管吹之;亦有用桃皮者。觱篥即今头管”[18]。这就是说,早期觱篥“以角为之”,其内径就必为锥形而非直形。其后的卷树皮亦应类角。如果我们再联系《辽史·乐志》所载大乐字谱,尺字为“∧”,合字为“A”[19],也正与雁北现今之大、小管的内径形状及所应谱字相合。由此可见,现在雁北笙管乐之大、小管的内径形状,当为早期觱篥或卷树皮觱篥之遗形!尽管它们丢掉了背后之“勾”字孔,但其内径形制却最近也可追朔到我国中古的唐代。

雁北管子师,对现今市场上所售管子一概不用,这一来是不合律度,再依管子师所言,即“(市场上所售的管子)筒子(内径)直淌淌的,又笨又厚(指管壁),声音闷得象木头,根本寻不着字(由于内径形制不同,与当地管子指法上差异太大)”。

(三)龙头号

龙头号亦由雁北乐器匠人以铜锻制,因喇叭口有龙头状凸形图饰而得名,弯曲类牛角,故有的乐师又称之为“角号”。《中国音乐词典》有“刚洞”,为“藏族、蒙古族吹奏乐器……音色粗犷,发呜呜声。主要用于喇嘛寺庙”[20]之解释,所绘图形与雁北龙头号相类。

龙头号虽为单管,然雁北笙管乐师却能以控制嘴唇、气息等技巧,用其吹出较为完整的曲调。一般由管子师兼奏,用于套曲之后的“配曲部分”。陈旸《乐书》卷一二五有“龙头角”并图,云:“晋安帝记曰,相玄制龙头角,或曰亢龙角也,大抵角头象龙,其详不得而知之”[21]。可能即指雁北之龙头号。雁北乐师统称角类乐器为“号”。而陈旸《乐书》所绘“龙头角”的龙头在吹嘴之上,这显然是一错误。这样,首先是无法吹奏,再便是弄错了角类乐器称“头”之部位。依民间乐师之习惯,谓吹奏乐器之头,都指喇叭部分,如长尖之喇叭部分称作“号头”,唢呐之喇叭部分称作“唢呐头”等。(龙头角图见《中国音乐词典》119页)

(四)小拍板、札子

在雁北部分道教笙管乐班里,还保存有小拍板和札子。小拍板是由长23厘米,宽6厘米,厚0.5厘米的六片红木,间以铜钱以皮绳穿合组成。札子又叫手鼓,长19厘米,“广首而纤腹”,两面蒙皮直径为12.5厘米,中间细腰部分直径为5厘米。鼓腔为木,紫漆暗金彩绘;鼓皮为麅子腹部皮,以青铜圈架、锻钩,用彩色棉绳与鼓控相络。演奏时左手攥细腰部分之绳络,右手叩之;左手攥绳络以松以紧,就可引起敲击声音或高或低,或沉闷或明亮之变化。

小拍板现在雁北笙管乐班里,已很少使用。依乐师们言,自很早以小镲为节,拍板渐废。现除了在道教科仪“奉膳进乐”中,以梅笛、笙合乐时(不用管子)以小拍板为节外,一般演奏套曲已不用小拍板。而札子的演奏,已属失传。依乐师们言,过去演奏札子,一是在大套曲的配曲部分合乐演奏;再便是道士上坛作法时独奏。演奏技巧亦很复杂,左手攥绳以松以紧,右手则以弹、叩、击、摩、拍等“口唸、身动、两手翻转,好看好听。”广灵县七十四岁的道派笙师郭铎言,在他小的时候,还见有人上坛作法演奏札子,据其父当时评论演奏者的技艺已“不高明了”。而到了他这辈子人能“顶门立户”,则随着社会之变迁,道教法事愈来愈少,道教科仪越做越简,札子的演奏就“全荒废了”。

在今雁北地面的古建文物,多为北魏、辽、金时代所造。拍板、细腰鼓在这些建筑的砖石雕刻和彩绘壁画中,为多见之乐器。陈旸《乐书》卷一三二有“大拍板”、“小拍板”,并云:“拍板长阔如手掌,大者九板,小者六板,以韦编之,胡部以为节乐……。”[22]雁北现存之拍板,当为陈旸所云的“小拍板”。《元史·礼乐志》云:“札鼓制如杖鼓而小,左持而右击之”[23]。“札鼓”当为雁北现存之札子。西安鼓乐中有“打札子”,现为吹打乐联奏;日本传统乐舞有“杂子”,是“日本的一种以打击乐器和管乐器为主进行演奏的音乐形式”[24],其中就有小细腰鼓独奏。这里需要着重指出的是,我国无论是从古文献.还是从古建筑的雕刻、壁画中来看,细腰鼓曾是我国中古宫廷伎乐时期,中原乃至少数民族地区较为流行,较为重要的乐器。但现在却除小部分少数民族地区外,在中原及其它地区却很少能见到,以至于不见了。这是出于何因?我们可以从雁北乐师的传说中看出,札子能在雁北道教笙管乐中得以保留,其主要原因是,雁北道派乐师不仅视其为“乐器”,而关键还在于视其为“舞器”乃至“法器”。要以其作舞作法。故随着道教法事渐废,札子的演奏技法遂失。据此,我们进一步推论,中古宫廷伎乐所用之细腰鼓,也可能既为乐器,又为舞器(类今朝鲜之长鼓),故随着中古宫廷乐舞在上述地区民间流传中渐失踪迹,细腰舞亦在上述地区民间中不复流行。进而,西安舞乐之所谓“打札子”,日本传统乐舞的所谓“杂子”,也可能与“札子”或“札鼓”有关,原来很可能是指以小细腰鼓为主的乐舞段落。现今所知,日本“杂子”中的小细腰鼓的独奏,已经没有了类似雁北道教乐师所讲述的带有舞蹈的札子演奏技巧。因此,雁北乐师这种曾经亲见的描述,也已成为宝贵资料。如果我们再以全方位之角度,综合考察雁北道教笙管乐班,我们就会发现,雁北道派笙管乐班对于我国中古宫庭伎乐的承袭,完全可以说是多样化的。其中不仅为乐、为歌、为舞,甚至还有杂耍幻术等等。如在法事科“放赦”中,高明的乐师会在演奏笙管的同时,表演手技魔术,其技法亦不比专业魔术师差。

宋代《大傩图》就绘有一傩舞者“虽已背负大鼓作击乐用,但仍手持细腰鼓,其祭具功能甚明,此进一步旁证了古代傩舞的确已包含有以细腰鼓为祭具的舞蹈形式。”[25]这当然是从纯宗教意义上来讲,若从乐舞之意义上来说,称之为“舞器”亦可。《大傩图》中负鼓之傩舞者手中所持的细腰鼓,就是雁北笙管乐所存的“札子”。

三、字谱

雁北笙管乐是以工尺谱字记谱,特别是道派乐班,过去一般都有工尺谱本。

截至目前,笔者就雁北地区,已收集到工尺谱本六本(其中有残本一),均为手抄。其中抄写年代最早者,为笙师李清所藏李时哉传谱本,系清同治年间抄写。抄写年代最晚者为笙师刘桂林传谱本,系民国十九年抄写。

(一)谱字与律名的对应关系

雁北笙管乐字谱是以古传的固定名标音体系的定位法记谱,谱字与十二律相通,本身即起定律作用(见表一)。

(二)工尺谱和俗字谱

从目前所收集到的六个谱本来看,雁北笙管乐谱字,多数为抄写工整的工尺谱,但也有一些谱本为俗字谱或混合字谱。(见表二)

(三)以“上”代“勾”与以“合、六”代“下四”

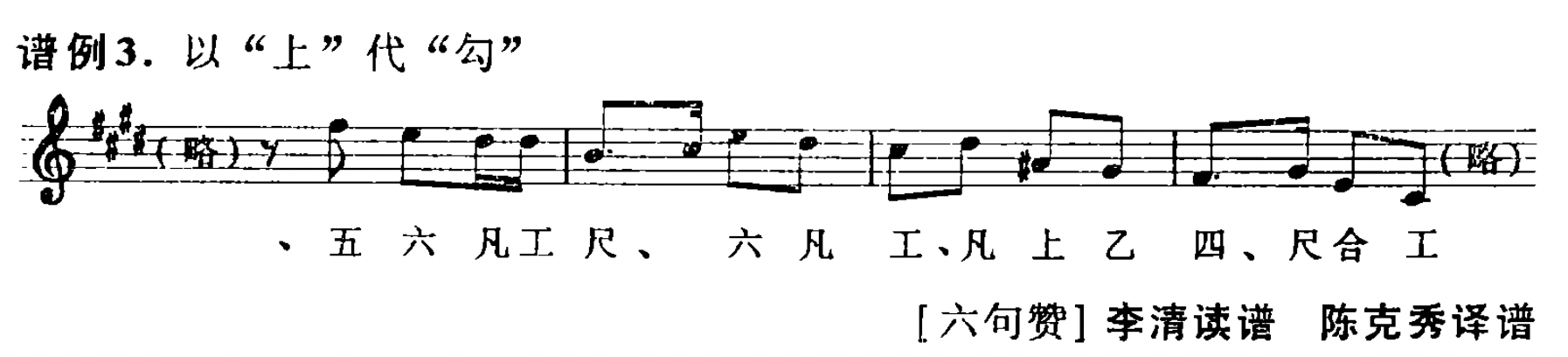

雁北笙管乐谱本上无“勾”字,但“勾”字却在雁北笙管乐中未被完全废弃。其十七管笙上就有“勾”字一律,名“勾凡”。并且,当乐师要读B均(林钟均)“勾凡调”时,“勾”字也要明白无误地读出来。(见谱例2)

然而,当乐师在读E均(黄钟均)“凡字调”时,“勾”字却常读成“上”字,为以“上”代“勾”。(见谱例3)

综考现所收集到的雁北笙管乐部分音响与谱字,雁北笙管乐师对“勾”和“以上代勾”的处理原则是,当“勾”处于“五正声”之位置时,乐师要明确读“勾”;然当其处于“二变”之位置时,均以“上”字代。谱例2、3即分属这两种情况。而雁北笙管乐字谱钞本,则一般以A均、E均、D均三大调记谱。当A均(仲吕均)“本调”、D均(无射均)“上字调”记谱时,“勾”字在此二均之外,而非音阶之正式音级,自然当按照“上”字作为唱高半音的临时变音处理;而在E均(黄钟均)“凡字调”记谱时,“勾”字又极少处于“五正声”之地位,故谱本上不见“勾”字,而统以“上”字代之。

“下四”字在雁北笙管乐中,无论是谱字钞本,还是乐师读谱,均以“合”、“六”字代。(见谱例4)

这亦因为是“下四”只在B均(林钟均)“勾凡调”中能成为正式音级,而在“勾凡调”中出现时,也不处于“五正声”之位置的缘故。

四、宫调

在本文第二章,笔者已对雁北笙管乐的笙管之音律,进行了叙述和考释。一九八七年冬,景蔚岗同志曾对雁北笙管乐进行测音,所测数据表明,雁北笙管乐的实际用律,已接近十二平均律。[26]

从雁北笙管乐十七管笙现在的实际用律来看,分别为八律或九律。如按考索,雁北笙管乐十七管笙原应为十一律,要比日本正仓院藏十七簧紫竹笙、智化寺十七管笙多一律。

(一)十一律五均和五调

雁北笙管乐十七管笙原为十一律,十一律则通E均(黄钟均)、B均(林钟均)G均(夹钟均)、D均(无射均)、A均(仲吕均)五均。

由于历史之流变。在现今的雁北笙管乐十七管笙里,“小乙”(背一)、“背四”两律,律名虽存,音高却发生了变化,故使得B均(林钟均)C均(夹钟均)部分失落。对此,黄翔鹏先生早在五年前的一篇文章中就曾指出:“晋北八音会音乐,从笙簧的潜力看,古代曾有四宫以上,显然是在传承中失落了一至二宫。但仍可清楚地分析出它的宫调系统”[27]。

雁北笙管乐古代曾有五均,这是通过考释其现用的十七管笙所得出的结论。那么,再有无别的证据?现今五调和古代五均如何联系?现作进一步的考释。

1.五调和五均

雁北笙管乐现用五调,是与古代五均紧密相关的。这里,我们以“同均三宫”[28]之理论以现代之习惯,雁北笙管乐以b宫下徴音阶为代表的“凡字调”(又称“尺字调”),原为E均(黄钟均);以a宫下徴音阶为代表的“上字调”,原为D均(无射均);以#f宫下徴音阶为代表的“勾凡调”(又称“四字调”、“工字调”),原为B均(林钟均);以d宫下徴音阶为代表的“靠凡调”(又称“梅花调”),原为G均(夹钟均);以e宫下徴音阶为代表的“本调”(又称“合字调”),原为A均(仲吕均)。这样,五调分属五均,其中“本调”归A均(仲吕均),“凡字调”归E均(黄钟均),“上字调”归D均(无射均),俗称“三大调”,无论是现存的笙簧音律,还是实际演奏之音响,都使此三调所属之三均成为确定无疑之事实。然而,我们上述之因笙簧音律流变所部分失落的B均(林钟均)和G均(夹钟均),也并非是“查无实据”。在实有音响中,现存的“勾凡调”和“靠凡调”仍可说明其原本的存在。

对于民族音乐理论的证定,最为可靠的方法,乃莫过于求助现今的音乐实践。由于笙律“小乙”、“背四”两律的失落,在雁北笙音乐里,现已难听到完整的七声下徴音阶“靠凡调”和“勾凡调”。此两调现已多流变为六声,即“靠凡调”缺“和”(笙律“小乙”g2),“勾凡调”缺“变”(笙律“背四”f2))。不过,这里所说的“很难听到”,并非是完全听不到。雁北笙管乐套曲【水龙吟】,就是一首七声齐全的“靠凡调”曲牌。(见谱例5)

谱例5【水龙吟】第四级音为“和”(笙律“小乙”g2),第七级音为“变”(笙律“大工”#C3),当属G均(夹钟均)d宫下徴音阶。【水龙吟】的第四级音“和”g2,也进一步证实了雁北十七管笙第十管“小乙”原为“夹钟律”(即朱载堉所云之“背一”)现属名存音失。

“勾凡调”在现所收集到的雁北笙管乐里,多为缺第七级音“变”(笙律“背四”f2)的六声曲牌,或缺“变”缺“和”(笙律“大尺”b1)的五声曲牌。(见谱例6)

然而,这也并不妨碍我们为“勾凡调”作音阶定性分性。依乐师言,“勾凡调吹不全七音”;依实录音响,凡六声“勾凡调”曲牌唯缺变。证明了“勾凡调”只属B均(林钟均),若属其它均的以#f为宫的音阶,如E均俗乐音阶,那它就能奏全七声,但第七级音则为“闰”(笙律“合”e2)而不是“变”了。“勾凡调”下徴音阶缺“变”,是雁北十七管笙“背四”失律之故。这一点,并不妨碍我们确认“勾凡调”作为五均之一的存在:第一、名师李清所传“勾凡调”【粉红莲】证实确有此调;第二、【一盏灯】(见谱例1)虽列名于“凡字调”下,但其“七律”显然是林钟宫正声音阶,即加入“背四”一律的音阶结构,实为“勾凡调”而借调列名为“凡字调”而已;第三、【八板儿】作为全国性“天下同”的曲牌,它最适合歌唱的调高应在曲笛“六字调”(正合雁北笙管乐“勾凡调”)。这首曲牌在全国性的丝竹乐和各种变体中,虽然移调演奏颇多变化,但居压倒多数的曲例,却都是下徴音阶,可能证明,这里的【八板儿】虽然只有六声,其第七声亦必为下徴音阶之“变宫”即“背四”一律无疑。上所述三例,一定“勾凡调”之名,二定“勾凡调”七律成均各律,三定所缺为下徴音阶之“变宫”,确证“勾凡调”之客观存在,已无疑义。

上述,已完全证明雁北笙管乐原为五均,因笙簧音律“背四”“小乙”的流变,遂使B均(林钟均)、G均(夹钟均)部分失落,然现今之所谓“五调”原本是分属五均的。

2.G均(夹钟均)和“靠句调”

一般言,我国传统乐种多为四均,就山西省来说,五台山佛教笙管乐原本也为四均。然而雁北笙管乐为何要为五均,为何要比五台山佛教笙管乐多一均,这里当应补充说明。

目前,五台山青庙笙管乐十七管笙为八律,黄钟=d,尽管现在实际演奏为三调,但八律笙原是可以演奏出四调的,即“本调”,“尺字调”“上字调”、”勾凡调”。

雁北笙管乐十七管笙现为九律,黄钟=e,实际演奏为五调,与五台山青庙笙管乐两相比较,仅多出“靠凡调”一调。

五台山青庙笙管乐原本通四均,四均为D均(黄钟均),A均(林钟均),G均(仲吕均)C均(无射均)。由于笙簧音律之流变,现A均(林钟均)、C均(无射均)也已部分失落,所存为D均(黄钟均)和G均(仲吕均)。这样,雁北笙管乐的d宫下徴音阶“靠凡调”所属G均(夹钟均),则正合五台山佛教笙管乐d宫下徴音阶“本调”所属G均(仲吕均)。换言之,也就是雁北笙管比一般的传统四均多出一均,正合五台山青庙笙管乐的C均;雁北笙管乐比五台山青庙笙管乐多出一调“靠凡调”,正合五台山青庙笙管乐的“本调”。这当是五台山青庙笙管乐乐律改制为黄钟=d,对雁北笙管乐的影响所致。雁北笙管乐黄钟=e,五台山青庙笙管乐黄钟=d,雁北笙管乐在以往用律用调之严密的情况下,要演奏五台山青庙笙管乐的曲牌,则势必要增加一均、增设一调。就现今雁北笙管乐师所云的“靠凡调的曲牌多是关南【雁门关南】的曲牌”,就雁北乐师又把“靠凡调”称为“梅花调”(指雁门关南筒音为a1下数三孔为d的梅管笛)来说,也为上述作出了最好的佐证。

其实,雁北笙管乐之五均,也是我国古代中原民族音乐文化和北方民族音乐文化交融和焊接的结果。关于这方面的情况,笔者拟在本文最后部分再加以补充。

(二)唐宴乐律高与日本正仓院十七簧紫竹笙

笔者在前面就提到过,雁北笙管乐黄钟=e,黄翔鹏先生曾经指出:“这个律高曾经是唐宴乐律的黄钟标准,唐以后又不曾再度出现黄钟=e的音高标准”[29]。

现在,经过对雁北笙管乐的“器、谱、律、调”综考之后,笔者仍愿就雁北笙管乐的黄钟标准、笙簧音律、谱字等,与日本正仓院藏十七管紫竹笙笙簧音律,及日本琵琶谱字,再一并进行考察。目的在于揭示雁北笙管乐中更深层之内涵(见表三)。

表三中所列日本正仓院十七簧紫竹笙笙簧音律,日本琵琶谱字所标音高,为日本林谦三《敦煌琵琶谱的解读研究》所载。

1.五个字形、音高一致的谱字

从表三中的日本琵琶谱、正仓院十七簧笙笙簧音律,雁北笙管乐笙簧音律、谱字的参照比较中可以看出:“八”音高为e,既为日本琵琶谱字,又为正仓院藏十七簧紫竹笙笙簧音律,与雁北笙管乐俗字谱“八”(读“合”)字形、音高一致;“乙”音高为#g,为日本琵琶谱字,与雁北笙管乐工尺谱“乙”字形、音高一致;“一”音高为b,既为日本琵琶谱字,又为正仓院藏十七簧笙笙簧音律,与雁北笙管乐俗字谱“一”(读“尺”)字形、音高一致;“工”或“乙”音高为#c,“工”既为日本琵琶谱字,又为正仓院藏十七簧笙笙簧音律,与雁北笙管乐工尺谱“工”、俗字谱“Z”字形、音高一致;“

”音高为d,既为日本琵琶谱字,又为正仓院藏十七簧紫竹笙笙簧音律,与雁北笙管乐谱字“

”音高为d,既为日本琵琶谱字,又为正仓院藏十七簧紫竹笙笙簧音律,与雁北笙管乐谱字“

”(读”凡”)字形、音高一致;在雁北笙管乐字谱钞本里,“凡”有两种写法,即“凡”和“

”(读”凡”)字形、音高一致;在雁北笙管乐字谱钞本里,“凡”有两种写法,即“凡”和“

”,艺人现已混同,然综考谱字与音响,原当各有所指,“

”,艺人现已混同,然综考谱字与音响,原当各有所指,“

”音高为d,即“靠凡”(哑凡、下凡),“凡”音高为#d,即“大凡”、“高凡”。另,日本琵琶谱“匕”和正仓院藏十七簧紫竹笙笙簧音律“比”,音高为c,在雁北笙管乐中现无此律高,然“匕”和“比”这两个字形符号,则仍保存在雁北笙管乐字谱钞本里,是为“反复记号”。

”音高为d,即“靠凡”(哑凡、下凡),“凡”音高为#d,即“大凡”、“高凡”。另,日本琵琶谱“匕”和正仓院藏十七簧紫竹笙笙簧音律“比”,音高为c,在雁北笙管乐中现无此律高,然“匕”和“比”这两个字形符号,则仍保存在雁北笙管乐字谱钞本里,是为“反复记号”。

这样,以日本琵琶谱、正仓院藏十七簧紫竹笙笙簧音律、雁北笙管乐十七管笙笙簧音律、谱字两相对照,日本琵琶谱十律,正仓院藏十七簧紫竹笙十律,雁北笙管乐十七簧笙现存九律,互相间竟有五律、五个谱字,字形、音高冥然相合!

以此,证明了黄翔鹏先生判定雁北笙管乐黄钟为唐宴乐律律高标准的论断。正仓院藏十七簧紫竹笙的“八”=e,以及与雁北笙管乐字形,音高完全一致的五个谱字,是雁北笙管乐至今仍循“唐制”的力证。(却非日本“唐乐”律、调仍循“唐制”的证明,详见下面论述。)

2.唐笙与宋笙

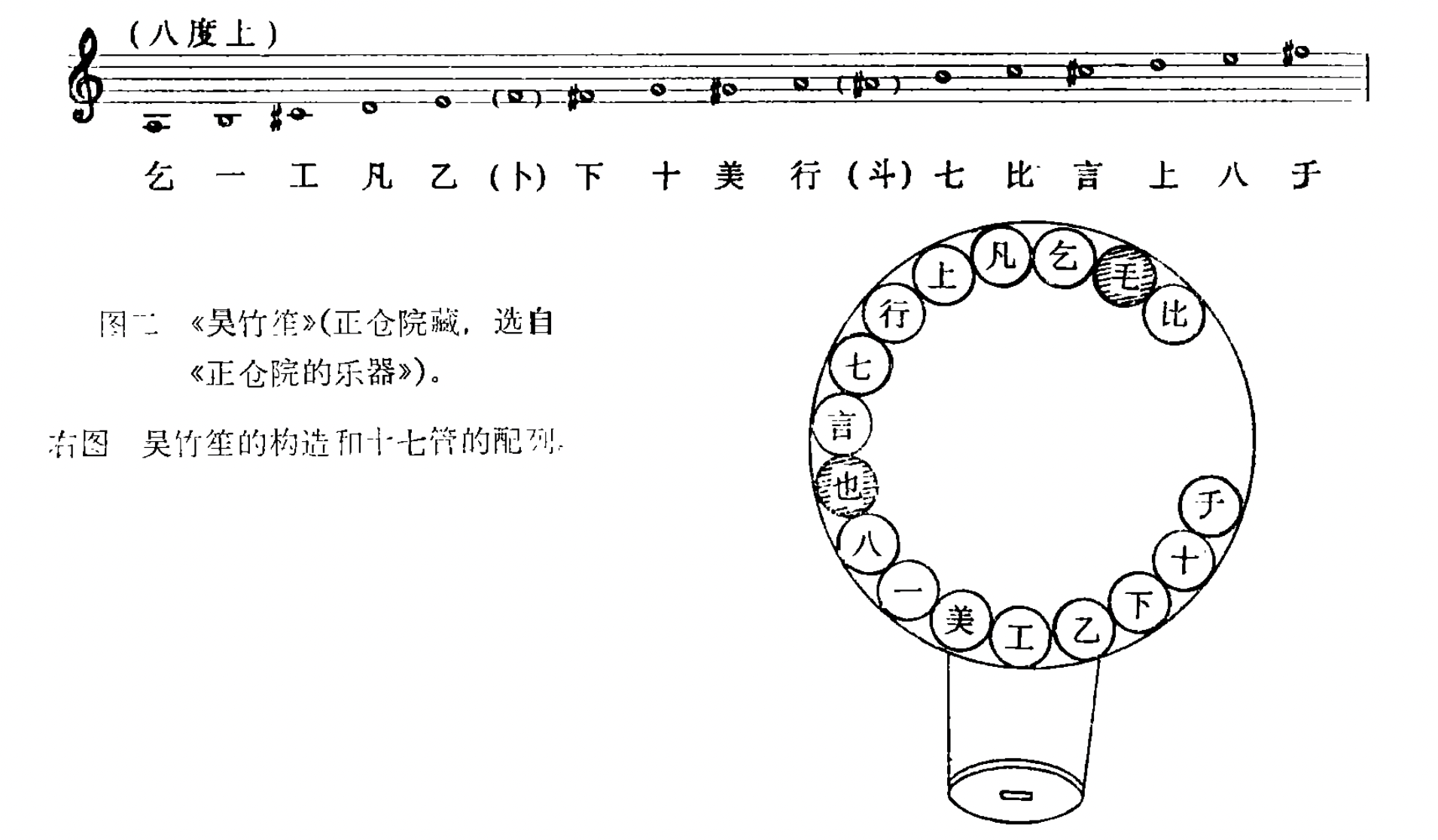

日本正仓院藏十七簧紫竹笙,日本古传为“唐笙”。但依考索,所谓“唐”盖“中国”也,类今国外所云“唐人街”,而非“唐代”之“唐”。此见根据,是其笙管上所标的律位谱字和其实际音高管序(见图二)。

图二:正仓院藏十七簧紫竹笙

图二“正仓院十七簧紫竹笙”为日本学者岸边成雄所著《古代丝绸之路的音乐》[30]所载。这个图亦正好与表三相观照。表三据林谦三《敦煌琵琶谱的解读研究》[31]只标写了正仓院十七簧紫竹笙笙管上的谱字与实际音高,而图二却还提供了这攒笙的管序音位。

依上图,日本正仓院藏十七簧紫竹笙的管序音位为:(1)千#f3,(2)+g2,(3)下#f2, (4)乙e2,(5)工#e2,(6)美#g2,(7)-b1,(8)八e3,(9)也(无簧),(10)言#c3,(11)七b2,(12)行a2,(13)上d3,(14)

d2,(15)乞a1,(16)毛(无簧),(17)比c3。依此管序与音高,则与现今还在使用的五台山青庙笙管乐十七管笙几近无异(见图三)。然而,五台山青庙笙管乐十七管笙,所循的是“宋制”,律高为黄钟=d,是一攒地地道道的“宋笙”。

d2,(15)乞a1,(16)毛(无簧),(17)比c3。依此管序与音高,则与现今还在使用的五台山青庙笙管乐十七管笙几近无异(见图三)。然而,五台山青庙笙管乐十七管笙,所循的是“宋制”,律高为黄钟=d,是一攒地地道道的“宋笙”。

日本正仓院藏十七簧紫竹笙,云为“唐笙”也唯其笙管上所标写的谱字(非日本所谓“唐乐”谱字,实已流为笙管长矩、“铲字”规格的标号)及这些谱字所表示的绝对音高,是可以与“唐代”之“唐”挂得起来的。但是,也正是这些谱字标号,则更进一步证明了正仓院藏的这攒笙不是唐代之笙。

依我国十七管笙的传统之制,笙之后背居中最长的一管,即第十四管,为“黄钟”、当应“合”(八)字,而正仓院藏的这攒笙在这一管则恰标下“合”字二律的“

”(哑凡)字;前面居中最长的一管,即第五管,为“应钟”,当应“凡”字,而正仓院的这攒笙在这一管则恰标下“凡”字二律的“工”字;其它管一般来说第七管多为“工”,而正仓院的这攒笙在这一管上则恰标下“工”字二律的“一”(尺)字;第八管多为“四”字,而正仓院这攒笙的这一管上则恰标下“四”字二律的“八”(合)字。总的来说,正仓院所藏的这攒十七簧紫竹笙笙管上所标的音律谱字,与我国传统的十七管笙的管序统统错开了二律。简言之就是,本应标“合”却标“

”(哑凡)字;前面居中最长的一管,即第五管,为“应钟”,当应“凡”字,而正仓院的这攒笙在这一管则恰标下“凡”字二律的“工”字;其它管一般来说第七管多为“工”,而正仓院的这攒笙在这一管上则恰标下“工”字二律的“一”(尺)字;第八管多为“四”字,而正仓院这攒笙的这一管上则恰标下“四”字二律的“八”(合)字。总的来说,正仓院所藏的这攒十七簧紫竹笙笙管上所标的音律谱字,与我国传统的十七管笙的管序统统错开了二律。简言之就是,本应标“合”却标“

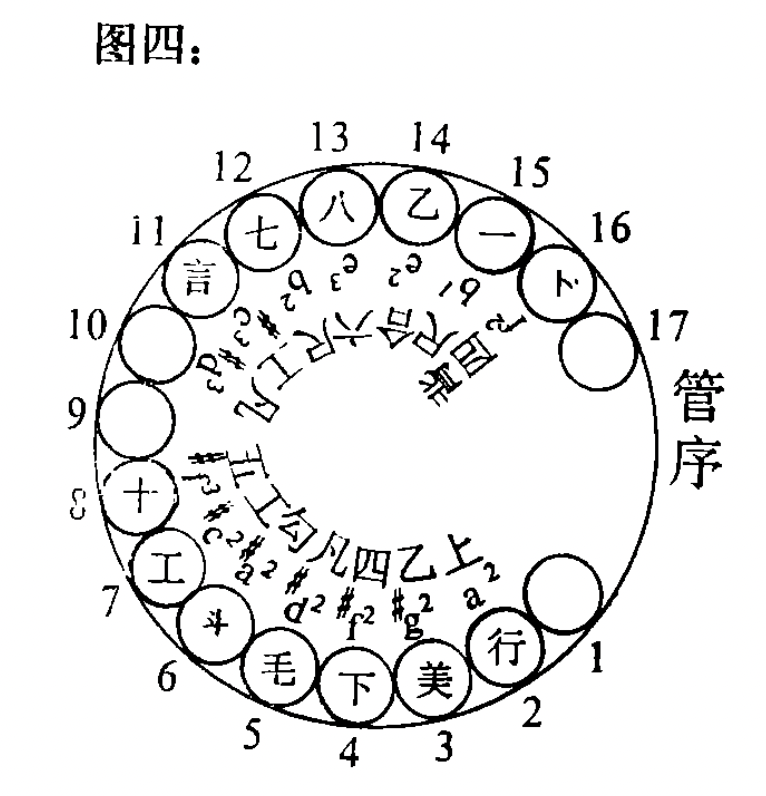

”(哑凡),本应标“凡”却标“工”等等。这样,假如我们将其笙管按其所标音律谱字,复归于我国十七管笙笙管的传统管序位置,那么,无论是它的笙管上的谱字,还是实际音高,也就恰恰地合了雁北笙管乐十七管笙的管序音位(见图四)。

”(哑凡),本应标“凡”却标“工”等等。这样,假如我们将其笙管按其所标音律谱字,复归于我国十七管笙笙管的传统管序位置,那么,无论是它的笙管上的谱字,还是实际音高,也就恰恰地合了雁北笙管乐十七管笙的管序音位(见图四)。

这也就是我们前面所说的日本正仓院藏十七簧紫竹笙,唯其笙管上所标写的音律谱字,是可与“唐代”之“唐”挂得起来的。其中奥妙就在于我国中古时期,乃至现今类似雁北笙管乐这样的古老乐种,所使用的谱字是属于固定名标音体系,每个谱字都表示着一个绝对的音高,每个谱字所表示的音高是不变的。也正因为这样,远在日本、远在中古时期的“唐笙”,才能与今天仍在使用的雁北笙管乐、五台山青庙笙管乐所用的十七管笙进行参照比较;也正因为这样,日本琵琶谱、正仓院藏十七簧笙音律谱字,竟会与现今仍在使用的雁北笙管乐谱字在字形、音高上冥然相合。

日本正仓院藏十七簧紫竹笙的黄钟=d,应“

”(哑凡)字,如果它是唐代之“唐笙”就绝不会这样标写,就绝不会将“

”(哑凡)字,如果它是唐代之“唐笙”就绝不会这样标写,就绝不会将“

”(哑凡)应黄钟。并且,根据它的笙管律位的设置来看,它也最适宜用来演奏d宫(宋大晟律“黄钟宫”)和a宫(宋大晟律“林钟宫”)的下徴音阶;演奏这两宫的下徴音阶,其中会有六声“有应”,即有六声都为高低八度相和双管双音,而演奏其它宫的下徴音阶,就再不会出现六声“有应”了(参见表三)。这也进一步说明,它的笙管律位的设置,是循宋大晟律。

”(哑凡)应黄钟。并且,根据它的笙管律位的设置来看,它也最适宜用来演奏d宫(宋大晟律“黄钟宫”)和a宫(宋大晟律“林钟宫”)的下徴音阶;演奏这两宫的下徴音阶,其中会有六声“有应”,即有六声都为高低八度相和双管双音,而演奏其它宫的下徴音阶,就再不会出现六声“有应”了(参见表三)。这也进一步说明,它的笙管律位的设置,是循宋大晟律。

综上考索,日本正仓院藏十七簧紫竹笙实为宋笙。它与现今五台山青庙笙管乐所用之十七管笙为同律同制。只是其笙管音高仍使用了唐传谱字来标记。可以说,这攒笙的制作当在宋代大晟律颁布之后。当时是,尽管黄钟律高标准发生了变化,但笙匠做笙却仍以习惯了的唐律谱字来标记笙管的实际音高。于是,便制作出了音律管序循宋大晟律黄钟=d,而笙管音高标记却仍用唐传谱字的“亿”=d、“八”=e,“一”=b等等的所谓“唐笙”。这亦如同现今我国通行的是五线谱、简谱,而雁北笙匠高永却仍习惯于在他所制作的笙管上标写工尺谱毫无二致!

那么,真正的“唐笙”唐代之笙今向何觅?雁北笙管乐现今仍在使用的十七管笙,和西安鼓乐现今仍在使用的“宫调”笙是也

五、结语

前面的探索和研究,仅为初步。

不过,我们现在似乎可以完全认定,雁北笙管乐是我国传统音乐中,迄今保存最为完好的乐种之一,它很可能即为唐宴乐之遗声。

为了进一步说明这一点,笔者愿在这里再作一定的补充论证。

笔者在本文“概述”中就曾提及,雁北是山西省最北端的一个地区,由于其处于山西省雁门关之北,故名曰“雁北”。

在历史上,雁北是我国古代中原农耕文化和北方游牧文化、乃至狩猎文化的一个交融点和辐射源。这里,除汉民族外,还曾居住过匈奴、羌胡、鲜卑、突厥、柔然、契丹、女真、蒙古等等,即几乎所有的北方民族。历史上我国几次大的民族交融之帷幕,多从这里拉开。其文化型态,亦曾对我国古代中原文化,产生过极强烈的影响。最早可见于史著的赵武灵王的“胡服骑射”[33],汉高祖刘邦因“白登之围”[34]而采取的“胡汉和亲”等,均始发生于此地。就我国古代乐鼓文化言,史称“汉唐之盛,文事多西音,是为大乐、散乐;武事皆北音,是为鼓吹、横吹乐”[35]。所谓“北音”,其源即含有北魏鲜卑族之音乐,也就是北地当时之音乐。当然,这些对本文来说还似不重要,重要的是唐未五代及五代后的雁北。

唐末五代战乱,一度曾被唐王朝安置居住在雁北一带的突厥沙佗人,则尽出风头。梁、唐、晋、汉、周,五代之中,竟有三代为这些突厥沙佗人所立,这就是后唐在宗李存勖、后晋高祖石敬瑭、后汉高祖刘知远。

自唐安史之乱到黄巢起义,战争已把唐王朝的宫廷乐舞,由鼎盛推向雕敝。后周王朴奏疏曾对此作过详实的叙述。然而,后唐的建立,被史家称为“性知音”的后唐庄宗,却使得当时之宫庭乐舞,在战乱离丧的狭缝中,显现过一线生机。尽管史家对这位突厥沙佗酋长的儿子,所中兴的音乐略有异议,称之为“起于朔野”的“边部郑声而已。”[36]但是,此时却去唐不远,其中唐代之宫廷乐舞,肯定是有继承,且数量亦不在少。其后,后晋建立,乐舞文化除承袭后唐,自身也做过一定的恢复工作。

最容易被人忽略的一个史实,这就是辽契丹的建立,在我国历史纪年表上,往往是“隋唐、五代、宋、辽……”的排列。但史实上则是辽的建立,要早于北宋的建立有半个多世纪。其后,辽与北宋呈南北对峙局面达连一百多年之久。自公元936年,石敬瑭割燕云十六州与辽,雁北就属辽统治。北宋建立后,虽有几次兵出雁门,力图收复雁北等地,但在强劲的马上民族之前,终未取得成功。故宋之政治势力,始终未能达到雁北。辽当时的政治制度是分南北而治,南辖燕云十六州,循“唐制”;北辖辽原有的北方民族,循原有制度。具体到辽的乐舞文化,史载确凿,“辽代雅乐,文阙不具,八音器数,大抵因唐之旧”,“唐十二和乐,辽初用之”,“大同元年,太宗自汴将还,得晋太常乐谱、宫悬乐器,委所司先赴中京”,“朝庭别于雅乐者谓之大乐,晋高祖使冯道、刘煦册应太后、太宗皇帝。其声器工官与法”,驾,同归于辽”,“晋天福三年,遗刘熙以伶官来归,辽有散乐,盖由此矣”[37]从这些史载中我们可以看出,辽之乐舞从后晋大规模的接受就有三次,太常乐、大乐(宴乐)、散乐,乐谱、乐器、乐工无所不包。

这样,唐乐舞文化、后唐乐舞文化、后晋乐舞文化、辽乐舞文化,传承脉络清晰明确。辽乐舞文化之源头为唐。

这一切说明,辽循“唐制”,辽承“唐乐”,而本文前面的一系列考索,如雁北笙管乐黄钟=e,为唐宴乐律高标准;雁北笙管乐十七管笙与西安鼓乐“宫调”笙一样可谓“唐笙”; 雁北笙管乐之大、小管内径为唐代段成式所云之角或捲树皮觱篥之遗形,所应谱字与辽大乐字谱“∧”“A”相吻合;雁北笙管乐现用谱字与唐传乐谱部分字形、音高一致等等,是自有其历史根源的。并且,宋代的任何一次乐律变劲、改制,都与雁北笙管乐没有直接关系。总得来说,也就是唐宴乐在雁北地得以遗存,首先是有其政治基础的。

其次,唐宴乐之遗声在雁北至今不绝,自当还有另外的原因。

从上述我们知道,五代之际有三代为雁北突厥沙佗人所立。后唐庄宗之父李克用,就生于雁北应县(时谓“金城”),故其家庙就设在雁北应县。据今考证,应县原“天王祠”即是后唐之家庙[38]。直到解放前,此祠内仍有住祠道士和居家道士组成的笙管乐班。其中成员“二道士”,刚在不永前去世。既为家庙,祭祀用乐当为必然。皇帝之家庙,乐师定有“国 工”“国手”。

辽辖雁北,大同为其西京,“非亲王不得主之”[39]。辽兴宗之母,亦为雁北应县人。应县现存中外弛名之木塔,即为辽兴宗念纪其母而建。王府、皇亲内养伎乐,乃是我国中古时期之风尚。况“西京”又设辽“内库”,皇帝常来巡幸弋猎。王府、皇亲所养乐工、歌伎,绝非等闲之辈,非“国工”、“国手”难以充任。

唐王朝李姓,尊老子为其祖,故使中国道教得以兴盛;道教音乐亦在唐宫廷得到重视和发展,被冠以“法曲”。雁北境内恒山,为道教之圣地。道教崇唐,辽循“唐制”,二者不悖。由此种种原因所使,唐乐之遗声故至今日,仍缕缕不绝。这实为雁北笙管乐的独特之点。而同所谓“晋北”的五台山青庙笙管乐,则由于当时处于宋地,而随宋的乐律改制变唐宴乐律黄钟=e,为宋大晟律黄钟=d。

有辽一代,留于雁北大地的文化遗产是极其灿烂的。应县木塔、浑源悬空寺、大同华严寺,灵邱觉山寺砖塔等等,早为世人所瞩目,有些甚至是举世无双、中外驰名。那么,它所留下的“活文物”雁北笙管乐将又会是怎样的呢?

这也是笔者纂写本文的目的,即以期引起人们的重视,以期引起专家学者们的注目。

▼ 注释:

[1]《雁北宗教志》初稿,第276页。[2]杨荫浏《中国古代音乐史稿》上册,人民音乐出版社1981版,第159页。[3]见黄翔鹏《传统乐种召唤着研究工作》。[4]见黄翔鹏《传统乐种召唤着研究工作》。[5]见黄翔鹏《传统乐种召唤着研究工作》。[6]《新唐书·礼乐志》二十五史合订本第4101页。[7]朱载堉《乐律全书》卷八,四库全书第213—311页。[8]陈旸《乐书》卷一二三,四库全书第211—527页。[9]韩邦奇《苑洛志乐》卷十,四库全书第212—434页。[10]朱载堉《乐律全书》卷十八,四库全书第213—498页。[11]见黄翔鹏《传统乐种召唤着研究工作》。[12]景蔚岗《晋北笙管乐字谱考素》[13]见黄翔鹏《传统乐种召唤着研究工作》。[14]陈旸《乐书》卷一二三,四库全书第211—527页。[15]见黄翔鹏《传统乐种召唤着研究工作》。[16](日)羽塜启明《关于笙的音律和琵琶的音律》见东洋学艺杂志。[17]陈旸《乐书》,四库全书第211—573页。[18]《说郛》本汇编[19]《中国音乐词典》第119页。[20]《中国音乐词典》第112页。[21]陈旸《乐书》,四库全书第211—544页。[22]陈旸《乐书》,四库全书第211—590页。[23]《元史·礼乐志》,二十五史合订本第7437页。[24]日本1989年传统艺术访华团说明书。[25]伍国栋《长鼓研究》,《中国音乐学》1987年第4期,第39页。[26]景蔚岗《晋北笙管乐字谱考索》。[27]黄翔鹏《不同乐种的工尺谱调首辩别问题》,载《传统是一条河流》,人民音乐出版社,第74页。[28]黄翔鹏《中国传统乐学基本理论的若干简要提示》,载《传统是一条河流》,人民音乐出版社,第66页。[29]黄翔鹏《不同乐种的工尺谱调首辩别问题》,载《传统是一条河流》,人民音乐出版社,第74页。[30](日)岸边成雄《古代丝绸之路的音乐》,王耀华译,人民音乐出版社1988年版。[31](日)林谦三《敦煌琵琶谱的解读研究》,潘怀素译,上海音乐出版社1957年版,第36页。[32]薛宗明《中国音乐史·乐器篇》上册,第483页。[33]《史记》卷一百十第2885页。[34]《史记》卷一百十第2894页。[35]《辽史·乐志》二十五史合订本第6866页。[36]《旧五代史·乐志》二十五史合订本第5060页。[37]《辽史·乐志》二十五史合订本第6864页。[38]高振亚《塔乡轶事》,山西人民出版社1992年版,第17、19页。[39]《辽史·地理志》二十五史合订本第6828页。

(本文原刊于《中国音乐学》1994年第3期)

来源:中国艺术研究音乐研究所

相关链接:https://mp.weixin.qq.com/s/IRAsc0YJAnmQmPa9K5yX7A