马大康 温州大学人文学院教授

内容提要 符号首先是人与世界的“关系模式”,是人把握世界的中介。人类符号建模的发生过程存在三个序列:行为建模、语言建模、符号建模。其中,语言诞生是关键。语言具有对象化及符号化能力,它不仅将行为建模转化为“行为语言”,并且协同行为建模共同构造了其他所有符号。人的世界和文学艺术世界就是由各式各样的符号建构的,因此,最终都可以用“行为语言”与“言语行为”二维张力结构加以解释。这种二维张力结构决定着:人与世界之关系既是一元的,又是二元的。西方理论之所以难以摆脱语言中心主义、理性中心主义,难以超越二元思维,其原因就在于忽略了行为语言与言语行为存在着实质性差异,认为语言可以单独解释一切其他符号,这就势必走向谬误。唯有从行为语言与言语行为的二维张力结构入手,才可以对文学艺术和文化实践做出更加贴切的新阐释。

关键词 文学艺术 认知符号学 符号建模 关系模式

关于理论术语“符号”及“符号学”,赵毅衡做了十分细致、精当的辨析。他以开阔的视野,梳理、比较了中外学者的定义,在此基础上明确提出自己的观点:“符号是被认为携带意义的感知。意义必须用符号才能表达,符号的用途是表达意义。”与此相应,他将符号学定义为“关于意义活动的学说”。较之于此前的中外学者,赵毅衡对符号及符号学所下的定义更加妥帖、简洁,有效澄清了种种谬误。我们认同这些观点,特别是他在定义中涉及“意义的感知”,更切中符号的实质。不过,在他的整体阐述中,赵毅衡似乎更加看重符号在交流过程中“表达意义”的用途。正是在这里,我们与赵毅衡的观点存在某些不同。我们首先把符号视为人关联世界、把握世界、感知世界的中介,以此为基础,才可能生成表达意义的符号交流用途。从这个角度看,我们所说的符号学主要是从认知的角度来思考符号问题,是在更加基本的层次上看待符号活动,它应该被称为“认知符号学”,更多地从西比奥克符号学思想中汲取营养。

一

在符号学领域主要存在两条研究路径:其一是索绪尔(Ferdinand de Saussure)以语言作为典范来思考符号问题,或曰语言学模式的符号学;其二是皮尔斯(C.S.Peirce)以现象学为基础,把符号活动视为符号(代现体)、对象、解释项三元构造的逻辑—修辞学模式的符号学。索绪尔的符号思想学影响巨大,结构主义、后结构主义、解构主义等,都以其为思想基础发展起来并蔚为壮观。自20世纪七八十年代,皮尔斯的符号学思想得到越来越广泛的认可,并逐渐成为西方符号学主流。此后,中西方符号学基本上沿着这两条路径,不断深化对原有符号理论的研究,但更多的是把原有理论具体运用到各个领域,拓展符号学在不同学科中的应用。

除了索绪尔、皮尔斯之外,西比奥克(Thomas A.Sebeok)走的是另一条路径。虽然西比奥克继承了皮尔斯的符号学思想,但其立足点已经发生重大转变。他不再仅仅把符号置于交流过程来考察符号表征,也不仅仅把符号活动局限于人的解释活动,而是在更基本的层次上,首先把符号视为生物体与世界打交道的中介,视为生物体与世界之间建立“模型”来把握世界的方式,也就是说,是从认知发展的角度来考察符号系统的生成。其主要理论立场已经不是现象学,而是认知科学。符号表征和解释的作用则是建立在符号建模基础上的。遗憾的是,在符号学界,西比奥克本人虽然受到极大尊崇,但其核心思想并没有成为符号学的重要遗产。一方面,在批判人类中心主义的思想潮流中,他提出的“总体符号学”以被误释的方式得以流传;另一方面,神经科学、脑科学的发展则促成认知科学与符号学分道扬镳、渐行渐远。

在西方学界,认知科学已经成为一门炙手可热的前沿学科。随着神经科学、脑科学的发展所取得的显著成绩,特别是脑成像技术的实质性突破,认知科学也从原先倚重符号学转而日渐离弃符号学,专注于运用科学实验手段来探究人的大脑,探究“神经元的活动是如何产生出主观感知、思想和情感的”。应该说,这是当代科技带给科学研究的一大进步,而同时也是理论的退步。神经科学、脑科学固然揭示了大脑运作的奥秘,将原先隐蔽不彰的大脑的神秘运行“可视化”,以直观方式显现于荧屏上,让人知晓在认知活动中神经元究竟建立了怎么样的关联,但是,对于揭示人的体验、感知、无意识、意识,特别是文学艺术活动、审美活动和文化实践来说,却仍然隔着一道难以逾越的巨大鸿沟。

神经科学、脑科学只能为理论研究提供重要的实证性素材,要真正了解人的体验、感知、无意识、意识以及文学艺术活动、审美活动和文化实践,就不能局限于人脑或人体之内,还必须把人类活动置于更广阔的空间,把理论视野扩大至人与世界相互作用的过程中来考察,了解人与世界之间是如何建立联系的。事实上,这种联系并非直接的,而是有中介的,其间,符号建模就起着中介作用。正是符号建模,沟通人与世界,使人能够把握世界。这就必须了解符号究竟是如何发挥动态建构作用的,由此才能真正了解人的体验、感知、无意识和意识,进而探索文学艺术、审美活动和文化实践的奥秘。在《世间有生之物即为生命》中,埃尔瓦·诺埃(Alva Noë)就指出,无论体验、感知、意识都不能单纯从大脑内去探索,他说:“没有哪种脑部扫描技术,能够揭示意识活动的本质,因为意识的本质并不是发生在大脑里。”“‘仅凭大脑就足以作为意识产生的充分条件’等说法就像巫术里的咒语,不足采信。”要打破这个巫术咒语,就必须重新把人置于世界之中来思考双方的交相建构。符号首先就是“关系模式”,它既是人与世界交相作用过程建构的产物,又塑造着人的内在世界和外在世界,并决定着双方的相互关系,决定着各种感官活动。由此,才可以进而探索文学艺术活动和审美活动,乃至所有文化实践。认知科学所取得的当代成果将仍然为我们所重视,它成为我们理论探讨的重要资源和验证理论的实践支点。这正是我们倡导认知符号学的缘由。

西比奥克的符号学思想是我们建构认知符号学的基础,同时,吸收皮尔斯、索绪尔的符号学观点并加以综合。这并非任意的理论杂糅。事实上,他们所讨论的是不同层次的问题:西比奥克从最基础的层次上思考生物体与世界交往中如何建立关系模型,进而构建起整个符号建模系统;皮尔斯则主要思考人类符号活动“三元结构”及其特征;索绪尔又专注于语言符号结构及系统的共时分析,他所说的“概念/音响形象”(所指/能指)虽然也可以理解为“对象/符号”,而实质上他是将其作为“符号”整体来考察,对象和解释项则悬置不问。因此,我们完全可以将各家观点加以熔炼、融合。我们的具体做法是:参照西比奥克的符号学思路来讨论建模活动的发生和演变;以皮尔斯的符号三元结构来定义符号活动;以索绪尔的符号观点来探索语言符号的独特性,进而吸收奥斯汀(J.L.Austin)的言语行为理论来阐释语言符号活动的特征。

西比奥克从所有生物体出发来思考符号建模问题,在整体上阐述了符号建模系统,并提出“总体符号学”的设想。其中,“模拟”是建模发生的基础。其实,这种强调“模拟”的观点仍然是在二元论的框架中思考符号问题。与西比奥克不同,我们则不以“模拟”作为符号建模的基础,而是直接把建模视为“关系模式”,是生物体不断调整自身“行为”来适应环境,由此建立了特定的关系模式,我们称之为“行为建模”。这是一个关键性修正,它让我们避开二元对立思维的陷阱,从根本上改变了理论出发点。我们认为,生物体必须借助于行为建模,才可以把握它的世界。认知科学所发现的感知与运动系统密切关联,就证实了这一点。只有在人类意识生成之后,在意识与意识对象的框架里,真正意义的“模拟”才得以发生。正是从这里开始,我们不仅与西比奥克产生了分歧,而且有了许多新发现:我们既注意人类与其他生物体建模活动的连续性,更注重人类与其他生物体之间建模活动所存在的本质差异乃至断裂,探讨了造成这种差异和断裂的根源,更加深入地分析各类符号的成因及其不同特性,由此出发来阐释不同的符号建模与体验、感知、直觉、认识、意识、无意识的深刻关联,进而去探究人之世界的建构、人类文化实践和文学艺术创造。唯有抓住生物体建模活动的发展过程和序列,我们才可能真正了解人与其他生物体之间的连续性,了解人区别于动物之本质,了解文学艺术活动、审美活动以及文化实践极其复杂的内在机制,并对它们做出全新的阐释。

二

我们把人类建模活动的发生过程划分为前后相继、相互渗透的三个序列:行为建模、语言建模、符号建模。行为建模是所有生物体适应自然的基本方式。生物体以自身的行为关联自然,调整行为以适应自然,并在不断重复中建构起行为模式,这就是行为建模,它没有必要如西比奥克所谓的那样以“模拟”作为基础。在这一过程中,生物体积累了无意识经验并因此形成本能。行为建模将生物体与其自然环境结合为一体,环境则成为生物体的“生物场”“生命场”,成为生物体身体的自然延伸。

一方面,人类继承和发展了生物体的行为建模;另一方面,由于自身活动的独特性和经验的爆炸性增长,特别是群体交流的需要而出现了语言建模。语言建模是在行为建模的基础上发展起来的,是行为建模所塑造的无意识经验的归类、凝聚和抽象,既源自于行为建模,又不同于行为建模,双方不能通约。从行为建模到语言建模是一个飞跃性发展。如果说,行为必定是身体行为,无法离开身体而独立,它只能把世界纳入己身来构建一体化的“非对象性关系”,那么,语言则因其相对独立性而将人与世界相区分,在人与世界之间构建了“对象性关系”。

自此,世界开始以人的对象世界的方式呈现于人面前,一个澄明的世界诞生了。与此同时,人类意识也诞生了。语言、意识、意识对象(对象世界)是同步生成的。

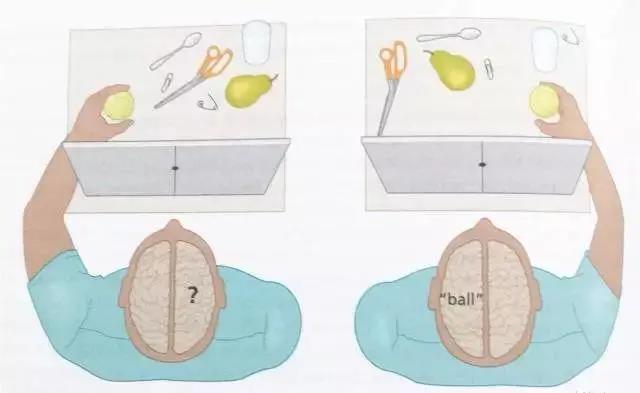

认知科学利用大脑神经实验对人的意识研究做出了重要贡献。在谈到人的意识时,迪昂(Stanislas Dehaene)提出了“意识是全脑信息的共享”的观点。他指出,在脑神经活动超过知觉阈限时,就像突发的雪崩,它似乎在传播过程中积聚力量。这一过程不再限于与邻近区域的神经元突触建立点对点联系,更重要的是也与有着长轴突的神经元建立联系,它们通过胼胝体跨越了两个脑半球,相互投射,紧密连接,形成全脑交流系统信息共享。“当所有的信息汇聚时,意识知觉也就产生了。编码这个意识内容的细胞集群遍布整个大脑,由不同脑区提炼的相关信息的碎片之所以能够整合,是因为所有神经元通过长轴突神经元以自上而下的方式保持着同步。”迪昂所说的“全脑信息共享”固然是极其重大的科学发现,却仍然停留于对意识状态的神经描述,要真正破解意识之谜,还必须做出更加深入的讨论。我们认为,导致不同大脑区域建立长距离联系并使信息相互汇聚的关键因素就是“语言”。在语言形成的过程中,一方面来自不同脑区的阈下感觉经验投射并凝聚于语言;另一方面大脑语言功能区也同步形成。于是,人脑不仅与具有物质性、外在性的语言建立多种关联,而且通过胼胝体在左右两个大脑半球间建立起长距离的内部联系,将所有信息相互汇聚,形成“全脑信息共享”,上升到意识阈限。语言建模过程也即意识及意识对象的生成过程。认知符号学的观念不仅可以解释意识与“全脑信息共享”的关系,而且可以很好地解释迪昂的意识理论难以解释的“裂脑人实验”。“裂脑人”在左右脑失去大部分神经传导的状况下仍然具备意识能力,就因为语言承担了全脑信息共享的投射功能。

人的感觉与运动神经系统密切相关。假如感官所接收的信息只停留在感觉与运动神经交互过程,而没有与语言区形成关联,那么,这种感觉就依然是零碎的,尚处于意识阈限之下,行为则属于无意识本能。唯有语言才具有对经验的分类、凝聚和抽象功能,才可能通过大脑内部或外部两种渠道形成全脑信息共享,构建人的意识。语言是凝聚和调节种种信息的核心要素,它成为意识活动及认知活动必不可少的基本条件。

意识即关于对象的意识。语言让人类赢得了对象化能力,也因此赋予语言自身以符号化能力。语言不仅可以把种种事物设立为对象来看待,而且试图对事物之意义做出解释,因而该事物也就成为一个表达意义的符号。语言还可以将人类自身之行为(动作、姿态、表情)作为意识对象来解释,并且由于行为构建了无意识经验,也就必然体现着无意识经验而成为无意识经验的表征,成为一种独特的符号活动,我们称之为“行为语言”。“语言被看作是把行为潜势变成意义潜势的编码;或者说是表达人类生物体在互动过程中‘能做’什么的手段,这一手段就是将‘能做’什么变为‘能表达’什么。”从这一角度看,语言建模固然以行为建模为基础,是行为建模所获得的无意识经验的积累、凝聚和升华,但是,行为作为一种真正意义上的符号,也即行为语言,恰恰是在语言(或意识)诞生之后,是言语行为将行为对象化、符号化的成果。人类就同时享有各式各样的符号活动形式:言语行为、行为语言以及其他各种符号活动。

事实上,在语言将事物对象化、符号化之际,行为建模早已在物我双方建立了关系。准确地说,在任何事物转化为一个符号的背后,都隐含着两类建模活动:行为建模与语言建模。正因如此,所有其他符号活动都可以用行为语言(行为建模)与言语行为(语言建模)协同作用做出解释。所以,我们把行为语言和言语行为称为“原生性符号”;其他符号则称之为“次生性符号”。至此,我们还应当对皮尔斯的符号、对象、解释项三元关系做出适当修正:其中的“解释项”并非如皮尔斯所说只有一元,而是同时并存着两类性质迥然不同的解释项,即言语行为与行为语言,双方共同构成了不可抵消的张力场。

言语行为和行为语言是人类最为本己的两类原生性符号活动方式,两者间既存在连续性,又存在断裂。只有我们把人与世界之整体关系纳入研究视野,我们才能真正理解符号的本质及其特性;也只有我们把符号视为人与世界相互关联的中介,我们才能了解人的无意识和意识,并且发现无意识经验与行为建模的关联,意识与语言建模的关联。在人与世界之间存在着两种最基本的关系模式:人通过行为建模与世界打交道,与世界构建了“非对象性关系”(物我相融),并为自身塑造和积淀了无意识经验;人通过语言建模与世界打交道,构建了“对象性关系”(物我区分)及人类意识。这是人类两种把握世界的方式:前者体现为体验、直觉、悟解;后者则表现为观察、分析、认识,并由此反思,人类精神、理性就奠基其上。人与世界之关系既是一元的,又是二元的。

人与世界之间就同时并存着两种既不相同又相互交织、相互影响、相互转换的关联方式。无论视觉、听觉、触觉、味觉、嗅觉背后都同时隐含着这两类建模活动。其他各式各样的符号都奠基于行为建模和语言建模的基础上,是双重建构的成果,并且可以通过这两类原生性符号的二维张力结构加以阐释。自此,人类运用各种符号来把握世界、解释世界,同样也借助于各种符号来从事文化实践和创造文学艺术的审美世界。符号活动在人与世界之间搭建了桥梁,我们不仅可以研究符号活动本身,而且可以借助于各种符号,特别是原生性符号来探索所有人类实践活动,探索人的内在世界和外在世界,探索千姿百态的可能世界。

三

《庄子·秋水》讲述了这样一个故事:庄子见到渠中游鱼,不禁十分感慨:“儵鱼出游从容,是鱼之乐也。”结伴同游的惠子却不赞同庄子的看法,反驳道:“子非鱼,安知鱼之乐?”双方为此争执不下。其实,庄子正是借用这个故事来说明,人具有不同的看待事物方式。我们则认为,在这两种不同的观看方式背后就隐含着不同倾向的符号活动:行为语言、言语行为。任何人都同时享有这两类原生性符号方式,他既可以与鱼儿融合一体来体验鱼儿之乐,又可以将鱼儿作为对象来观察,与对象保持着理性距离,并且两种方式之间可以相互渗透,侧重点可以自由转换,他既体验着,又认知着,以此来把握他的世界。这是一个张力关系不断变幻的二维结构,时时刻刻处于相互过渡状态。

文化是人类符号活动的成果。由于各种符号都是经由行为语言与言语行为双重建构的,因此,所有文化活动最终都可以用这两者间的协同作用做出阐释。约翰·塞尔(John R.Searle)曾对人类文明的结构做出深入分析。他从“宣告式言语行为”入手,来阐释“制度性事实”究竟如何被建构起来的,从而揭示人类文明发展的内在机制。应该说,塞尔的阐释具有严密的逻辑,极其精辟。他颇为自豪地说:“一旦你明白了宣告式言语行为创立制度性实在的力量,即创立政府、大学、婚姻、私有财产、货币等实在以及其他所有的制度性实在的力量,你就可以明白:社会实在与用来创立它的语言一样,具有简明而巧妙的形式结构。”但是,塞尔阐释的人类文明图景,似乎更像由冰冷的理性建立起来的制度牢笼。其实,塞尔恰恰犯了语言中心主义的弊病。宣告式言语行为“既有话语向现实适应,又有现实向话语适应”的双重趋向,在创立制度性事实的过程中固然发挥主导性作用,但是,制度性事实本身却离不开习俗。最初的制度性事实就是习俗。制度性事实并非仅仅依靠宣告式言语行为凭空设立,而是建立在对习俗做理性反思的基础上;而习俗就是仪式化、结构化的行为,也即行为语言。因此,任何制度性事实都离不开行为语言与言语行为双方的共同作用,只不过随着人类理性能力的发展,宣告式言语行为将愈益发挥更加重要的作用。在人类文明演化过程中,习俗不断受到制度性事实的侵蚀和改造,行为及行为语言也不断经受制度性事实的规训和重塑。不过,这仍然只是文明发展的一个侧面。创立制度性事实不能不权衡外在利益与自我目的性的关系,社会文明程度的标志即制度性事实的设立越来越向人本己的目的倾斜,越来越人性化,越来越简化,越来越有利于发挥人的潜能,在其背后就是行为语言起着校正作用。从中我们不难发现:在人类文明的建构过程中,行为语言与言语行为交相作用的内在机制。

行为语言、言语行为间的二维张力结构,虽然关系不断变换,但是,对不同民族而言,却存在各不相同的主导倾向,由此生产出特征各异的民族文化。可以说,行为语言与言语行为间的关系结构就是特定民族的“文化基因”,双方的张力关系及主导倾向,从根本上决定着民族文化的独特性。譬如汉民族的家庭家族观念,重视人际关系和风俗习惯,赋予“礼教”以非同寻常的崇高意义,将“行”置于优先于“知”的重要地位,习惯于“摸着石头过河”的直觉经验,以及“天人合一”观念;而西方民族所追求的个体性、理性主体以及逻辑思维倾向、科学精神和契约精神……种种差异都不能不同行为语言、言语行为双方建立的二维张力关系的特征密切相关,文化特殊性是由其主导倾向所决定的。

文学艺术活动的独特性则在于:它是行为语言与言语行为的深度融合。在文学活动中,当作品采取塞尔所说的“虚构式言语行为”,悬置言语意向与现实的纵向关联,以横向惯例构建一个想象的虚构世界,现实生活中的压抑就被取消了,沉睡于深层无意识中的潜能则被释放,行为语言记忆赢得了自由喷涌的机缘,并与言语行为发生深度融合。于是,一个切中人的生命存在和生存经验、令人陷身其内、深感陶醉的审美之境就瞬间展现了。人们所说的诗性、文学性、审美性就源自于这种深度融合。在文学活动中,行为语言与言语行为既深度交融、又性质悖反的独特关系,就已经注定文学本身具有多面性。其他各种样式的艺术活动也可以同样作此理解。当我们从认知符号学角度来探析文学艺术问题,它们自相矛盾、亦此亦彼的独特性质,活动过程那种神秘的创造力以及难以索解的韵味、神韵、氛围、移情、通感、先验、共通感等等,乃至中国古代文论的独特形态,都可以得到更加明确的阐释。

对文学艺术构建一个可能世界而言,这个世界与现实世界是相互平行的,文学艺术也因此享有独立性和自主性。但是,由于各种符号,特别是行为语言、言语行为本身就产生自人类社会活动,人际交流的需要迫使它们不得不遵循“社会规约”,这就势必打上社会印记。社会规约就处在历史传承与社会关系的交集点,构成了一张极其复杂的关系网络,不能不受到复杂多变的社会关系的塑造;反过来,既成的社会规约又区分出不同群体,构建起社会秩序。社会规约最充分地体现着特定社会的结构特征,也深刻揭示出人物个性中的历史内涵。正是它成为沟通文学艺术的可能世界与现实世界的内在桥梁,并通过这一桥梁反作用于社会现实。以往关于文学艺术独立性与社会性、审美性与功利性、精神性与身体性、理性与感性的论争,终于可以在认知符号学的理论视野中得以化解。

符号之为符号所服从的规范性往往并非单一的,而是多元的,包含着自然与社会的两极。即便是自然符号,也不仅仅服从于自然的规范性,只要符号进入社会交流,它就不能不打上社会烙印,不能不在某种程度上接受社会规约的规训。“意义是一种社会行为,受社会结构的制约。我们的表达习惯是指与我们自身相似的人群的表达习惯,而这群人则是定义我们符号社会的参考群体。任何人一生中在同一城市由一个社会集团转向另一个社会集团,例如,从中等阶层家庭转向工人阶层,或是相反,他知道在这个过程中他不得不逐步学会表达不同的事物。”韩礼德(M.A.K.Hanlliday)正确地指出符号意义与社会结构的关系,在这里,他所说的“人群的表达习惯”实质上就是我们所说的“社会规约”。社会规约是在社会群体中形成的,它恰恰是社会结构、社会秩序与个人行为的中介,既制约着个人行为和意义表达,反映着特定的社会关系,反过来,又影响、调整着社会结构和秩序。阿尔都塞(Louis Pierre Althusser)的“意识形态”、福柯(Michel Foucault)所说的“文化权力”,主要就是借道于更改社会规约隐蔽地操控种种符号活动,重塑人的身体和行为。特别是当我们注意到行为语言与三重规范性,即生命的规范性、社会规约、智性规范的复杂关系,我们不仅对文学艺术与社会现实的特殊关联、文学艺术可能世界的缤纷多彩、文学艺术本身的历史性,以及文学艺术世界的演变规律有了更加深入的了解,而且可以对人类社会生活形态及文化形态做出一种新的分析。现实主义小说、浪漫主义小说、童话和寓言、荒诞小说、神魔小说和科幻小说……它们所构建的可能世界的特殊性,就根源于三种规范性的结构关系及主导因素的变化。

认知符号学为探讨文学艺术活动、审美活动和文化实践开辟了一条崭新的思考路径,奠定了更为坚实的阐释基础。西方学界从语言论到符号论的跨越,原本为他们摆脱语言中心主义和二元思维提供了极为有利的契机。可惜,语言的梦魇仍然纠缠着他们,在他们眼中,语言学是符号学的典范,并且任何符号都可以单一地用语言做出解释。阿甘本(Giorgio Agamben)说:“符号和语义本质上不是两种现实,而是两种先验界限,同时由人类的幼年所界定。符号不过是自然的在人咿呀学语之前的纯语言,人类为了说话所共享之,但幼年的巴别塔却永远避开他。”正是片面强调符号与语言之连续性这一误释把他们牢牢地拘限于语言囚笼之内。即便他们想突出“身体”来摆脱语言中心主义、理性中心主义和二元思维,在实际上也必定落空,因为他们所说的身体仍然属于“认识对象”,需要借助于语言来做出解释。在他们眼中,语言是可以独力解释一切的万能的“元符号”。这实际上是对身体的阉割,对生命的戕害,对经验丰富性的无视。身体只能是处于世界中的身体,生命则首先是活动着、行动着的身体。正是行为关联着身体与世界,并且创造着生命,塑造着人的身体,塑造着人的内在世界和外在世界。恰恰是在汉民族古代哲人那里,我们看到突破语言牢笼所做的努力和所取得的洞见,这也为我们构建新的认知符号学提供了重要启示。从这里出发,我们将更清晰地发现中西方文化差异性的根源以及中华审美文化的独特性。同时,也为萃取和融合中西方文化精华,构建新美学、新诗学和新解释学提供路径。

本文刊发于《江海学刊》2021年第1期 作者:马大康

来源:江海学刊微信公众号

相关链接;https://mp.weixin.qq.com/s/-xmKVYlchF6t-RpOgRzA0A