书房是一个读书人灵魂的栖息地,别人从中可以窥视他的过去、现在与未来。而主人则可以在这里雄视百代,窥见人类灵魂的深秘之处。一个人穿着可以简单,书房可以简陋,但书一定要整洁而“美丽”。书房是个人的历史库,读过什么书就成为什么人。书是什么,我就是什么

——瞿光辉

5月10日,大雨。瞿光辉先生撑着雨伞在小巷口等着,为让我能在雨中看见他,还不时把雨伞上下挥动。 今年74岁的瞿光辉(温州大学退休教师——编者)曾任教于温州教育学院、温州师范学院外语系,业余从事文学创作和翻译。曾译过泰戈尔的诗集、《伊索寓言》等,著有新诗、译诗合集《最初的微笑》,寓言集《狐狸的神药》。

两个旧书柜

瞿家不大,两室一厅。在大多数人眼里,瞿光辉的书房可用“简陋”二字形容。

老房子搬来的两个旧书柜被放置在卧室里,就是书房了。每个书柜有四层,书籍都分门别类地存放。

其中一个书柜,最上层放的是他出版过和翻译过的书籍,诗集《最初的微笑》被放置在最外沿;二层是他当英语老师时看过的英语书籍,这些正是他翻译外文诗歌的基础;三层是他写了而还未出版的作品,其中一本名为《杨柳集》的诗集是他住在杨柳巷时所写,故而取名《杨柳集》;最下一层收藏了一些温州名人的著作。

两个书柜 冰心手迹

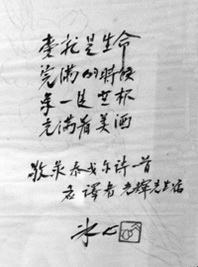

另一个书柜里的书籍被瞿光辉称为家中的最爱。收藏了大量关于印度文化的书籍和一些印度名人集,其中泰戈尔的著作是他收藏最多的。在这个书柜侧面贴着一张书简,上有他翻译的一首泰戈尔的诗歌,还有冰心先生的题字。

瞿光辉笑着说,他一生唯一一次出国旅游地就是印度。在印度让他印象最深刻的事情,是在贾玛清真寺门口遇见一位当地人用印地语对他说了一句话,导游翻译说:“印度人、中国人是兄弟。”“当时我想是啊,我们有共同的泰戈尔。”

“请问树上果,离我何遥远,我在花心中,与你长厮守。”他翻译了泰戈尔的这一首小诗,请人制作成书法作品,存放在书柜的下方。

移开匾额门后又出现一个小书柜,里面藏有不少珍本,大多是文学旧版书。“读诗使获得乐趣。”他随手拿出一本《飞鸟集》说,“每次阅读时,我感觉自己又变成一个小孩。”这是他少年时购置的。

瞿光辉对如何整理安排自己的书籍很有主见,他说“宁愿衣服破旧,书籍不能破损”。瞿光辉的儿子在写父亲的书房时写道,“父亲极爱书,记得那时候,他在开书柜取书之前,往往先洗手。他看过的书都崭新如初。他总是教导我,书不仅是供阅读,馈赠你知识与人生的哲理,书本身的装帧、其封面、插图都是艺术的表达。所以一定不能损坏。读书要用书签,而不能折卷书页,封面一定不能污损。”

两个大衣橱

瞿光辉坦言对书整洁和摆放非常挑剔,“我的书不是按作者摆放的,而是按主题内容摆放的。我是一个十分讲条理的人,需要清楚所有书籍的位置。”书柜旁边地上叠成高高一堆的杂志和整洁的书籍正好印证了他这个说法。

瞿光辉说,目前拿地上这些书籍没辙,丢了可惜,送人又舍不得。家里能放书的地方都用上了,比如衣橱。

打开衣橱,果然与众不同。别人家衣橱是用来放衣服的,而他家一个大衣橱却是放书的。瞿光辉解释说,家里实在太小了,书籍没地方安放,只能占用衣橱了。

在他卧室里有四个衣橱,却有三个变成了书柜。衣橱里的书籍和书柜里的书籍存放略有不同,这里的书籍大多被他套上了塑料纸。他说,这些书多是民国书籍,年龄比我还老,需要精心对待。

一张床摆放在卧室的中间,边上是一张旧式的小书台和一盏台灯,上面放着几本民国旧书。瞿光辉说,现在阅读时间没有以前多,但午夜梦醒时总会习惯性挑灯夜读,躺在床上翻着书页,沉浸在书中人物故事里,偶尔一抬头,巡视对面挤得满满的两个书柜里的书籍,就倍感幸福。

与书房衔接的阳台角落里一台被报刊杂志覆盖的电脑,是儿子年前买的。但瞿光辉几乎没打开过,他说,上网写作于他已经不适合,他更喜欢在纸上写作。

对于瞿光辉来说,书房里的每一本书都有它自己的故事。而让他最难忘的是他半个世纪前收藏的第一本诗集:温籍诗人唐湜的《飞扬的歌》。瞿光辉初中时就喜欢文学,特别是新诗,最爱逛旧书店。虽然旧书很便宜,但对于穷学生来说,也是只看不买。直到有一次翻到一本旧书,在作者的《后记》中看到“一九五0年一月于温州”,惊喜于家乡也有写作出书的人,瞿光辉平生第一次花一毛钱淘了一本旧书。

两则书房事

从学生时代起,瞿光辉就喜欢泰戈尔的诗歌,有一次在图书馆发现一本泰戈尔的英文诗集,如获至宝。英语底子不错的他尝试自己翻译泰戈尔的诗:“大地昨垂泪,多情何所归?蓓蕾含露笑,莹莹花心内!”这是他第一次翻译泰戈尔的诗。后来收录在他翻译的泰戈尔诗集《生命的花果》中。泰戈尔唯一的中国学生魏风江还为之作序,冰心题写了译文。

说到冰心先生题写译文,这中间还有个小故事。瞿光辉没见过冰心先生本人,但有过书信来往。知道她也很喜欢泰戈尔的诗歌,他就把自己翻译的诗歌连同书简一起寄给冰心先生,并询问能不能请她来题写。后来冰心先生选了一张蓝色底纹的书简,写上瞿光辉翻译的泰戈尔的诗歌,给他回了信。瞿光辉说,当初他寄给冰心先生的书简上有个黄色书简印章,不知是她认为这个不美观还是其他原因,最后她另换了一张书简并盖上自己印章,这成为了一件艺术品。

而说起他与泰戈尔唯一的中国学生魏风江的交往,则也有一段故事。上世纪80年代,他在报纸上看到一篇纪念泰戈尔的文章,署名魏风江。经过多方打听,瞿光辉得知魏风江是泰戈尔在中国的唯一学生。随后他打听到魏风江的地址,并给他写信。恰巧此时魏风江刚从印度访问回来,于是回了一封信,还邮寄了一本《我的老师泰戈尔》和一本打字稿《印度重访记》给瞿光辉。就这样,一位是泰戈尔的学生,一位是泰戈尔的仰慕者,两人开始书信往来,他至今还保留着魏风江写给他的信。

( 夏子昂/文 姚卡/图 温州都市报20130517/来源)

| |